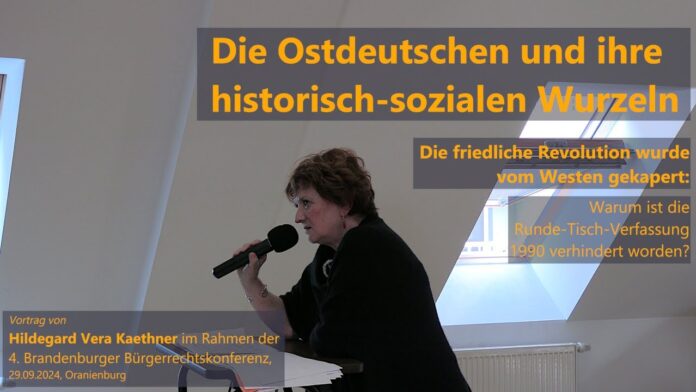

Hildegard Vera Kaethner, eine engagierte Diplom-Juristin und Zeitzeugin der friedlichen Revolution in der DDR, hielt am 29. September 2024 im Rahmen der 4. Brandenburger Bürgerrechtskonferenz in Oranienburg einen Vortrag mit dem Titel „Die Ostdeutschen und ihre historisch-sozialen Wurzeln – Die friedliche Revolution wurde vom Westen gekapert: Warum ist die Runde-Tisch-Verfassung 1990 verhindert worden?“. In ihrem Vortrag ging sie der Frage nach, warum die demokratischen Bestrebungen der Bürgerbewegungen der DDR, insbesondere die Verfassung des Runden Tisches, nach der Wende 1990 nicht umgesetzt wurden und wie die historische und soziale Prägung der Ostdeutschen diese Entwicklungen beeinflusste.

Historisch-soziale Prägung der Ostdeutschen

Kaethner begann ihren Vortrag mit einem Überblick über die historisch-sozialen Wurzeln der Ostdeutschen, die im 20. Jahrhundert von zwei autoritären Regimen geprägt wurden: dem Nationalsozialismus und der DDR. Diese beiden Diktaturen hinterließen tiefe Spuren in der kollektiven Identität der Bevölkerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die DDR als ein sozialistischer Staat unter sowjetischer Einflussnahme, der versuchte, ein neues Gesellschaftsmodell zu etablieren. Dies beinhaltete eine kollektive Wirtschaft, eine zentral gesteuerte Bürokratie und eine strikte Kontrolle der Meinungsfreiheit.

In den vierzig Jahren der DDR-Erfahrung entwickelte sich eine einzigartige ostdeutsche Identität, die stark von den Bedingungen des real existierenden Sozialismus beeinflusst war. Die Menschen in der DDR mussten sich an ein System anpassen, in dem individuelle Freiheiten stark eingeschränkt waren, aber gleichzeitig ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Stabilität gewährleistet wurde. Kaethner betonte, dass viele Ostdeutsche in diesem System einen gewissen Stolz und Gemeinschaftssinn entwickelten, obwohl sie sich der politischen Unterdrückung und der systemischen Mängel bewusst waren.

Die Friedliche Revolution: Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus

Im Herbst 1989 kam es zu den friedlichen Massendemonstrationen, die letztlich zum Zusammenbruch der DDR führten. Kaethner erinnerte daran, dass diese Revolution von den Bürgern der DDR selbst initiiert wurde und dass die Bürgerbewegungen, darunter das Neue Forum, das sie selbst unterstützte, sich für eine Reform des Systems starkmachten. Viele Menschen in der DDR wollten keinen radikalen Bruch mit der Vergangenheit, sondern eine Erneuerung des Sozialismus – einen „dritten Weg“ zwischen dem autoritären Staatssozialismus der DDR und dem kapitalistischen System des Westens.

Ein zentraler Punkt dieser Bemühungen war der „Runde Tisch“, ein Gremium, das im Dezember 1989 gegründet wurde und in dem Vertreter der Bürgerbewegungen, der Kirchen und der alten DDR-Regierung gemeinsam über die Zukunft des Landes berieten. Der Runde Tisch war ein Symbol für den Versuch, die politische Zukunft der DDR demokratisch und friedlich zu gestalten. Ein zentrales Ergebnis dieser Beratungen war der Entwurf einer neuen Verfassung für die DDR, die demokratische Grundrechte und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellte.

Die Runde-Tisch-Verfassung: Ein Projekt des Volkes

Kaethner erläuterte, dass der Entwurf der Runde-Tisch-Verfassung eine breite gesellschaftliche Unterstützung genoss. Er stellte eine ausgewogene Mischung aus demokratischen Prinzipien und sozialer Sicherheit dar, die viele Menschen in der DDR als eine Möglichkeit sahen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Die Verfassung enthielt unter anderem die Garantie auf Meinungsfreiheit, freie Wahlen und eine unabhängige Justiz, aber auch soziale Rechte wie das Recht auf Arbeit, Bildung und Wohnung. Diese Kombination aus individuellen Freiheiten und sozialen Rechten reflektierte die Sehnsüchte vieler Ostdeutscher nach einem reformierten Sozialismus, der die Fehler der alten DDR korrigieren, aber die Errungenschaften wie soziale Sicherheit und Solidarität bewahren sollte.

Die Bürgerbewegungen und viele Menschen in der DDR sahen in der neuen Verfassung die Chance, die DDR zu einem demokratischen Staat zu machen, der seine sozialen Wurzeln bewahrte. Kaethner betonte, dass diese Verfassung Ausdruck eines tiefen Wunsches nach Selbstbestimmung und sozialer Gerechtigkeit war, der in der friedlichen Revolution zum Ausdruck kam.

Die Wende: Wie der Westen die friedliche Revolution übernahm

Trotz der Hoffnungen der Bürgerbewegungen auf eine eigenständige Entwicklung der DDR verlief die Wende anders als erwartet. Mit der Öffnung der Mauer und dem zunehmenden Druck auf die DDR-Regierung beschleunigte sich der Prozess der Wiedervereinigung. Kaethner stellte heraus, dass der Westen – vor allem die Bundesrepublik Deutschland – die Initiative übernahm und die Verhandlungen dominierte, was schließlich zur Wiedervereinigung Deutschlands unter westlichen Bedingungen führte.

Ein entscheidender Punkt, den Kaethner in ihrem Vortrag hervorhob, war die Verhinderung der Runde-Tisch-Verfassung. Trotz der breiten Unterstützung wurde dieser Verfassungsentwurf nicht umgesetzt. Stattdessen wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf die ehemaligen DDR-Gebiete übertragen. Kaethner kritisierte diesen Prozess scharf und bezeichnete ihn als „Kaperung“ der friedlichen Revolution durch den Westen. Sie argumentierte, dass die Interessen der Bürgerbewegungen und der ostdeutschen Bevölkerung zugunsten der westdeutschen Eliten geopfert wurden.

Kaethner erläuterte, dass der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes über den Artikel 23 des Grundgesetzes abgewickelt wurde. Dies bedeutete, dass die DDR keine eigenständige Verfassung erhielt und dass die von der Bevölkerung geforderte soziale Erneuerung nicht stattfand. Die schnelle Wiedervereinigung und die Einführung der westlichen Marktwirtschaft führten dazu, dass viele Ostdeutsche sich in der neuen Gesellschaft entwurzelt fühlten. Viele der sozialen Sicherheiten, die es in der DDR gegeben hatte, wurden abgeschafft, und die Menschen mussten sich an die neuen kapitalistischen Verhältnisse anpassen.

Die Folgen der verhinderten Verfassung

Kaethner argumentierte, dass die Nicht-Umsetzung der Runde-Tisch-Verfassung langfristige negative Auswirkungen auf die ostdeutsche Gesellschaft hatte. Sie sprach von einem Gefühl des Verrats, das viele Ostdeutsche empfanden, da ihre Forderungen nach einer gerechten und sozialen Gesellschaft ignoriert wurden. Dies führte zu einer tiefen Enttäuschung und einem bis heute anhaltenden Gefühl der Benachteiligung im wiedervereinigten Deutschland.

Kaethner betonte, dass der Verlust der sozialen Sicherheiten und die schnelle Einführung der Marktwirtschaft viele Ostdeutsche in eine wirtschaftliche und soziale Unsicherheit stürzte. Hohe Arbeitslosigkeit, der Niedergang der Industrie und der damit einhergehende Verlust von Gemeinschaftsstrukturen prägten die 1990er Jahre in Ostdeutschland. Viele Menschen fühlten sich von der Politik im Westen im Stich gelassen und hatten das Gefühl, dass die Wiedervereinigung nicht im Interesse der Ostdeutschen ablief, sondern vor allem dem Westen nützte.

Fazit: Eine vertane Chance

Abschließend betonte Kaethner, dass die Verhinderung der Runde-Tisch-Verfassung eine vertane Chance war, die Zukunft Deutschlands auf eine breitere, sozial gerechtere Grundlage zu stellen. Sie plädierte dafür, die historischen Fehler der Wiedervereinigung offen anzusprechen und die Anliegen der Ostdeutschen stärker in den politischen Diskurs einzubinden. Kaethner rief dazu auf, die Lehren aus der friedlichen Revolution zu bewahren und die Werte von Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, für die die Bürgerbewegungen gekämpft hatten, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Kaethners Vortrag auf der Brandenburger Bürgerrechtskonferenz war ein eindringlicher Appell, die Geschichte der Wendezeit differenziert zu betrachten und die Rolle der Ostdeutschen in diesem Prozess zu würdigen. Sie erinnerte daran, dass die friedliche Revolution von den Menschen in der DDR ausging und dass ihre Forderungen nach einer gerechteren Gesellschaft auch heute noch von Bedeutung sind.

Es gibt künstlerische Begegnungen, die nie als großes Duett verkauft wurden – und trotzdem eine ganze Epoche prägen. Die Zusammenarbeit von Tamara Danz und Gerhard Gundermann gehört genau in diese Kategorie. Kein offizielles Duo, kein gemeinsames Studiofoto, keine PR-Story. Und doch entstanden aus dieser losen Verbindung einige der eindringlichsten Songs, die der Osten nach der Wende hervorgebracht hat.

Es gibt künstlerische Begegnungen, die nie als großes Duett verkauft wurden – und trotzdem eine ganze Epoche prägen. Die Zusammenarbeit von Tamara Danz und Gerhard Gundermann gehört genau in diese Kategorie. Kein offizielles Duo, kein gemeinsames Studiofoto, keine PR-Story. Und doch entstanden aus dieser losen Verbindung einige der eindringlichsten Songs, die der Osten nach der Wende hervorgebracht hat.

Es gibt diese Abende in der DDR-Geschichte, an denen das System für einen Moment flackerte – nicht zusammenbrach, aber kurz sichtbar wurde, wie dünn die Schicht der Kontrolle wirklich war. Der 25. Oktober 1983, Udo Lindenberg im Palast der Republik, war genau so ein Abend. Und vielleicht spürt man das heute stärker als damals: Dass in diesem sauber geplanten, akribisch gesicherten Konzert etwas passierte, das im Drehbuch der SED nicht vorgesehen war.

Es gibt diese Abende in der DDR-Geschichte, an denen das System für einen Moment flackerte – nicht zusammenbrach, aber kurz sichtbar wurde, wie dünn die Schicht der Kontrolle wirklich war. Der 25. Oktober 1983, Udo Lindenberg im Palast der Republik, war genau so ein Abend. Und vielleicht spürt man das heute stärker als damals: Dass in diesem sauber geplanten, akribisch gesicherten Konzert etwas passierte, das im Drehbuch der SED nicht vorgesehen war.

Es war das wohl letzte große Ritual eines Lebens, das in vollkommener Synchronität begonnen hatte. Alice und Ellen Kessler, zwei der berühmtesten Zwillinge der deutschen Unterhaltungsgeschichte, haben ihrem Dasein gemeinsam ein selbstbestimmtes Ende gesetzt – still, vorbereitet, konsequent. 89 Jahre lang standen sie Seite an Seite: auf Bühnen, in Fernsehstudios, auf Welttourneen. Und nun auch im Tod.

Es war das wohl letzte große Ritual eines Lebens, das in vollkommener Synchronität begonnen hatte. Alice und Ellen Kessler, zwei der berühmtesten Zwillinge der deutschen Unterhaltungsgeschichte, haben ihrem Dasein gemeinsam ein selbstbestimmtes Ende gesetzt – still, vorbereitet, konsequent. 89 Jahre lang standen sie Seite an Seite: auf Bühnen, in Fernsehstudios, auf Welttourneen. Und nun auch im Tod.

Die Bilder der friedlichen Revolution von 1989 sind Teil des kollektiven Gedächtnisses: Menschen auf der Mauer, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Doch was geschah mit den zentralen Akteuren dieses historischen Moments, den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern? Ihre Wege nach der Wiedervereinigung waren komplexer, schmerzhafter und überraschender, als es die idealisierte Rückschau oft vermuten lässt.

Die Bilder der friedlichen Revolution von 1989 sind Teil des kollektiven Gedächtnisses: Menschen auf der Mauer, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Doch was geschah mit den zentralen Akteuren dieses historischen Moments, den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern? Ihre Wege nach der Wiedervereinigung waren komplexer, schmerzhafter und überraschender, als es die idealisierte Rückschau oft vermuten lässt.

Es gab in der DDR viele Stimmen, aber nur wenige hatten die Kraft, das Schweigen zu brechen. Tamara Danz war eine davon. Mit ihrer Band Silly sang sie sich nicht nur in die Hitlisten, sondern in die Herzen all jener, die zwischen Anpassung und Aufbruch lebten. Ihre rauchige Stimme, ihre kompromisslose Haltung und ihr unerschütterlicher Sinn für Gerechtigkeit machten sie zur Verkörperung eines anderen, mutigeren Ostens.

Es gab in der DDR viele Stimmen, aber nur wenige hatten die Kraft, das Schweigen zu brechen. Tamara Danz war eine davon. Mit ihrer Band Silly sang sie sich nicht nur in die Hitlisten, sondern in die Herzen all jener, die zwischen Anpassung und Aufbruch lebten. Ihre rauchige Stimme, ihre kompromisslose Haltung und ihr unerschütterlicher Sinn für Gerechtigkeit machten sie zur Verkörperung eines anderen, mutigeren Ostens.