Das Trauma der politischen Haft endet nicht mit der Entlassung, sondern vererbt sich oft unsichtbar an die Kinder weiter.

Das Trauma der politischen Haft endet nicht mit der Entlassung, sondern vererbt sich oft unsichtbar an die Kinder weiter.

Der Albtraum kehrt jede Nacht zurück und wird zur familiären Realität. Ein Vater flieht im Schlaf immer wieder eine Bahnhofstreppe hinauf, verfolgt von dröhnenden Schritten, während die S-Bahn unerreichbar einfährt. Wenn er schweißgebadet aufwacht, ist er nicht allein mit seiner Angst. Im Nebenzimmer liegt ein Kind wach, das diese Panik absorbiert, ohne ihre Ursache zu kennen. Es ist ein Szenario, das exemplarisch für viele Familien steht, in denen politische Verfolgung in der DDR stattfand. Die Angst der Eltern sickert in das Bewusstsein der Kinder und gräbt sich dort tief ein, lange bevor Worte für das Erlebte gefunden werden können.

Ein zentraler Ort dieses Traumas ist das Frauengefängnis Hoheneck. Die Erinnerungen der Angehörigen an Besuche dort sind geprägt von einer beklemmenden Distanz. Kinder, die ihre Mütter nur für eine Stunde sehen durften, getrennt durch Tische und überwacht von Aufsehern, berichten von einer tiefen Entfremdung. Die Mutter in grauer Kleidung mit gelben Streifen wirkt fremd, das Gesicht fahl. Man spricht über Belanglosigkeiten wie Schulnoten oder das Wetter, weil die eigentliche Realität – die Haftbedingungen und die politischen Gründe der Inhaftierung – tabuisiert sind. Blicke müssen ersetzen, was nicht gesagt werden darf, eine frühe Lektion in der Kunst des Verschweigens.

Tausende Familien in der DDR wurden durch solche Inhaftierungen zerrissen, eine staatlich erzwungene Destabilisierung privater Rückzugsorte. Kinder wurden oft ohne Erklärung in Heime gebracht oder zu Verwandten gegeben. Diese „zweite Generation“ wuchs in einer Atmosphäre auf, die von abrupten Verlusten und unerklärlichem Schweigen geprägt war. Der staatliche Eingriff in die Familie erzeugte einen unsichtbaren Nebel, der sich über den Alltag legte. Nach außen hin wurde Normalität simuliert, um im System nicht weiter aufzufallen, während im Inneren die Fragen nach dem „Warum“ unbeantwortet blieben und das Urvertrauen nachhaltig erschütterten.

Auch nach einer geglückten Flucht oder Ausreise in den Westen endete dieser Zustand der Anspannung oft nicht. Viele Familien blieben isoliert, bauten Häuser am Ortsrand, als ob sie auch in der neuen Freiheit den Rand der Gesellschaft suchten. Den Kindern wurde früh eingeimpft, bloß nicht negativ aufzufallen. Gute Noten und Anpassung waren in diesen Familien kein Selbstzweck akademischen Ehrgeizes, sondern ein existenzieller Schutzschild gegen die kritischen Blicke der neuen Nachbarschaft. Man musste funktionieren, um die Eltern, die bereits so viel gelitten hatten, nicht zusätzlich zu belasten.

So entstand in vielen Wohnzimmern ein stiller Pakt, der die Kommunikation über Jahrzehnte lähmte. Fragen verstummten, weil die Kinder spürten, dass jede Antwort bei den Eltern erneuten Schmerz auslösen würde. Diese Rücksichtnahme führte zu einer Rollenumkehr: Die Kinder wurden zu den emotionalen Hütern ihrer Eltern. Gleichzeitig entwickelten sie sich zu inneren Richtern, hin- und hergerissen zwischen Wut über die Lebensentwürfe, die für politische Ideale riskiert wurden, und tiefer Bewunderung für den gezeigten Mut gegen die Diktatur.

Dieser innere Konflikt findet oft erst im Erwachsenenleben der zweiten Generation eine Sprache. Es ist eine Sprachlosigkeit, die lange nachhallt, weil die eigene Geschichte zu komplex scheint für die gängigen Narrative von Ost und West. Die Betroffenen fühlen, dass ihre Biografie in keine einfache Schublade passt. Erst wenn das Schweigen gebrochen wird, beginnt ein Prozess des Verstehens. Es geht dabei nicht um eine Anklage gegen die Eltern, sondern um eine vorsichtige Annäherung an Menschen, die Geschichte nicht nur erlebt, sondern erlitten haben.

Die Aufarbeitung dieser transgenerationalen Weitergabe von Trauma ist essenziell, um die psychischen Langzeitfolgen der SED-Diktatur vollständig zu erfassen. Es zeigt sich, dass die Schatten der Vergangenheit lang sind und bis in die Gegenwart reichen. Das Verständnis dafür, dass politische Verfolgung nicht beim Inhaftierten endet, sondern das Familiensystem über Generationen hinweg prägt, ist ein wichtiger Schritt zur Heilung und zur gesellschaftlichen Anerkennung dieses spezifischen ostdeutschen Schicksals.

Ein einziger Abend im November 1976 veränderte das politische Klima einer ganzen Stadt unwiderruflich und markierte den Punkt ohne Wiederkehr.

Ein einziger Abend im November 1976 veränderte das politische Klima einer ganzen Stadt unwiderruflich und markierte den Punkt ohne Wiederkehr.

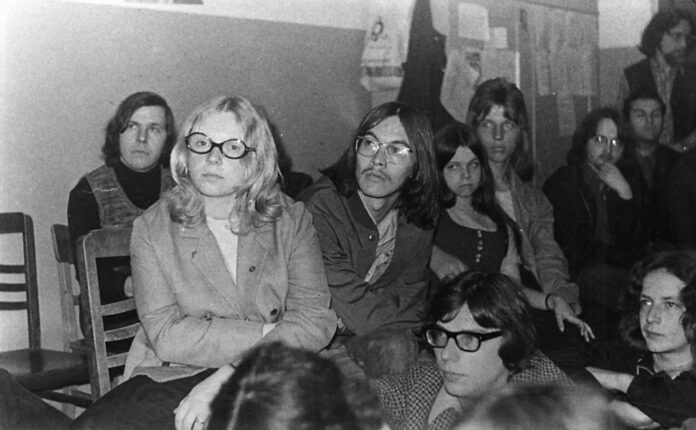

Wenige Wochen nach der Öffnung der Grenze, in jenem kurzen historischen Vakuum zwischen dem Ende der SED-Alleinherrschaft und der staatlichen Wiedervereinigung, ereignete sich in Ost-Berlin ein bemerkenswertes Zusammentreffen. Am 2. Dezember 1989 versammelten sich im „Haus der Jungen Talente“ Musiker und Intellektuelle, die durch die Politik der DDR über Jahre getrennt worden waren. Unter dem Titel „Verlorene Lieder – verlorene Zeit“ begegneten sich Ausgebürgerte und Hiergebliebene auf einer Bühne. Das Konzert diente nicht der bloßen Unterhaltung, sondern fungierte als ein öffentliches Tribunal der verdrängten Konflikte.

Wenige Wochen nach der Öffnung der Grenze, in jenem kurzen historischen Vakuum zwischen dem Ende der SED-Alleinherrschaft und der staatlichen Wiedervereinigung, ereignete sich in Ost-Berlin ein bemerkenswertes Zusammentreffen. Am 2. Dezember 1989 versammelten sich im „Haus der Jungen Talente“ Musiker und Intellektuelle, die durch die Politik der DDR über Jahre getrennt worden waren. Unter dem Titel „Verlorene Lieder – verlorene Zeit“ begegneten sich Ausgebürgerte und Hiergebliebene auf einer Bühne. Das Konzert diente nicht der bloßen Unterhaltung, sondern fungierte als ein öffentliches Tribunal der verdrängten Konflikte.

Die Entwicklungen in der Jenaer Innenstadt verdeutlichen exemplarisch die strukturellen und gesellschaftlichen Spannungsfelder, die viele ostdeutsche Kommunen drei Jahrzehnte nach der Transformation prägen.

Die Entwicklungen in der Jenaer Innenstadt verdeutlichen exemplarisch die strukturellen und gesellschaftlichen Spannungsfelder, die viele ostdeutsche Kommunen drei Jahrzehnte nach der Transformation prägen.

Ein genauerer Blick auf die Vermögensverhältnisse der Kirchen in Deutschland fördert Zahlen zutage, die in einem spannungsreichen Kontrast zur sinkenden gesellschaftlichen Bindungskraft der Institutionen stehen.

Ein genauerer Blick auf die Vermögensverhältnisse der Kirchen in Deutschland fördert Zahlen zutage, die in einem spannungsreichen Kontrast zur sinkenden gesellschaftlichen Bindungskraft der Institutionen stehen.

Die mediale Auseinandersetzung mit den ostdeutschen Bundesländern folgt oft festen Zyklen, die sich an Wahlterminen orientieren. Micky Beisenherz problematisiert in seiner Analyse, dass Redaktionen großer Medienhäuser speziell vor Landtagswahlen dazu neigen, Korrespondenten in den Osten zu schicken, um dort nach extremen Stimmen zu suchen. Diese Vorgehensweise bestätigt oft bereits vorhandene Narrative und verstellt den Blick auf die tatsächliche gesellschaftliche Breite sowie die pragmatischen Sorgen der Menschen vor Ort.

Die mediale Auseinandersetzung mit den ostdeutschen Bundesländern folgt oft festen Zyklen, die sich an Wahlterminen orientieren. Micky Beisenherz problematisiert in seiner Analyse, dass Redaktionen großer Medienhäuser speziell vor Landtagswahlen dazu neigen, Korrespondenten in den Osten zu schicken, um dort nach extremen Stimmen zu suchen. Diese Vorgehensweise bestätigt oft bereits vorhandene Narrative und verstellt den Blick auf die tatsächliche gesellschaftliche Breite sowie die pragmatischen Sorgen der Menschen vor Ort.