Der Alexanderplatz, mehr als nur ein Ort – er ist ein Gedächtnisspeicher Berlins, ein „Seismograph für das, was Berlin gerade denkt, hofft oder verdrängt“. Seit Jahrzehnten ist der Alexanderplatz eine Bühne für ambitionierte Pläne und enttäuschte Hoffnungen, doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Nach 30 Jahren der Debatte wird nicht mehr nur diskutiert, sondern endlich gebaut. Der Platz, der einst ein Viehmarkt war und später zu einem „urbanen Biest“ mit regem Verkehr und modernen Bauten wie dem Alexanderhaus und Berolina Haus heranwuchs, wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt und von der DDR als sozialistisches Zentrum neu geformt, mit dem Fernsehturm als weithin sichtbarem Wahrzeichen. Nach dem Mauerfall jedoch wurde er zu einer Problemzone, gezeichnet von Investorenplänen, die immer wieder verworfen wurden.

Kollhoffs Vision wird Realität – mit Anpassungen

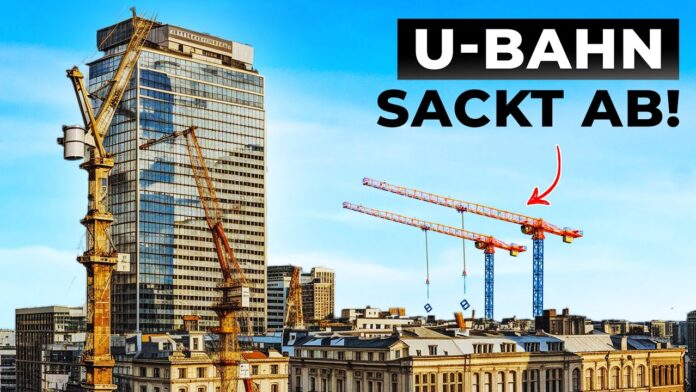

Die aktuelle Bauwelle ist eng mit einem Masterplan aus dem Jahr 1993 verbunden, entworfen von Hans Kollhoff. Dieser sah zehn 150 Meter hohe Wolkenkratzer vor – eine „vertikale Vision für ein horizontales Berlin“. Lange Zeit galt der Plan als „völlig aus der Zeit gefallen“, doch nun, drei Jahrzehnte später, wird er wieder hervorgeholt. Obwohl nicht komplett und nicht eins zu eins umgesetzt, lebt die Grundidee weiter: Statt nur Fläche zu planen, wird jetzt in die Höhe gedacht. Vier Hochhäuser entstehen derzeit gleichzeitig, auch wenn einige noch mit den Fundamenten oder Genehmigungen kämpfen.

Vier Projekte prägen die neue Skyline

Derzeit formen vier Großprojekte das zukünftige Bild des Alexanderplatzes:

• MYND Tower: Dieses 134 Meter hohe Gebäude des Architekturbüros Kleihues und Kleihes entsteht dort, wo jahrzehntelang das Galeria Kaufhaus dominierte. Der Turm soll „Denken, Arbeiten, Genießen miteinander verbinden“ und neue Arbeitswelten schaffen. Er bietet etwa 50.000 Quadratmeter Nutzfläche für Büros und Gastronomie, darunter einen Food Culture Market in luftiger Höhe und rund 1000 Quadratmeter für gemeinnützige oder öffentliche Nutzung. Der Bau begann 2020, stagnierte jedoch aufgrund der Insolvenz der Signa-Gruppe von René Benko. Seit der Übernahme durch Kommerz Real im Jahr 2023 schreitet der Bau sichtbar voran und soll Ende 2025 fertiggestellt sein.

• Covivio Tower (ALX): Nur wenige Schritte vom MYND Tower entfernt wächst dieser 133 Meter hohe Turm des Berliner Architekturbüros Sauerbruch Hatten. Der Covivio Tower ist ambitioniert und soll Arbeitsplatz, Zuhause, Marktplatz, Spielplatz und Aussichtsplattform in einem sein. Er bietet rund 63.000 Quadratmeter Nutzfläche, aufgeteilt in Büros, Einzelhandel und Wohnungen, darunter auch öffentlich geförderte, sowie eine Kita und Gemeinschaftsflächen. Ein Herzstück ist der 2500 Quadratmeter große, öffentlich zugängliche Dachgarten. Der Bau war technisch anspruchsvoll, da die Türme auf 40 Meter tiefen Betonpfählen ruhen und eine 3 Meter dicke Bodenplatte über der U-Bahnlinie 2 liegt. Beim Aushub sackte die Tunnelwand leicht ab, was zu einer vorübergehenden Stilllegung führte. Trotz dieser Panne geht der Bau weiter und soll Ende 2026 fertiggestellt sein. Das Projekt setzt auf Nachhaltigkeit mit Geothermie, Regenwassernutzung und Photovoltaik, angestrebt sind Lead Gold und Wired Score Zertifizierungen.

• Hines Tower: Dieser geplante Turm soll 150 Meter hoch werden und 39 Etagen beherbergen, mit einem Hotel im unteren Bereich und bis zu 300 Wohnungen darüber. Der ursprüngliche Entwurf stammt vom Starbüro Jerry Partners aus dem Jahr 2014. Doch während andere Projekte voranschreiten, bleibt es hier seit Jahren still. Baubeginn ist frühestens 2026 geplant, da der Bauantrag noch eingereicht und genehmigt werden muss. Der Hines Tower symbolisiert, wie schwierig es ist, in Berlin überhaupt erst mit dem Bau zu beginnen.

• Alexander Tower (Capital Tower / Monarch Tower): Dieses Wohnhochhaus direkt neben dem Alexa Einkaufszentrum sollte 150 Meter hoch werden und 35 Etagen mit 377 Luxuswohnungen, Spa, Fitnessstudio und Pool umfassen. Der Bau begann im November 2019 und war bereits zur Hälfte fertiggestellt, als er im Dezember 2022 abrupt zum Stillstand kam. Der Hauptinvestor Monarch mit Sitz in Moskau ist wirtschaftlich „abgetaucht“, es fließt kein Geld mehr. Berlin reagierte mit einem Bußgeld von 10 Millionen Euro, das bisher nicht gezahlt wurde. Obwohl der Turm technisch solide vorbereitet ist, mit 43 Betonpfählen, die 40 Meter tief reichen, und einer 4 Meter dicken Bodenplatte, ist er zu einem „eingefrorenen Versprechen“ geworden.

Herausforderungen unter der Oberfläche

Alle Bauprojekte am Alexanderplatz teilen eine gemeinsame, unsichtbare Hürde: den Boden unter ihren Füßen. Direkt unter dem Platz kreuzen sich drei U-Bahn-Linien, ein „Nervensystem aus Tunneln, Kabeln und Technik“. Hinzu kommen alte Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg und ein sehr hoher Grundwasserspiegel. Jeder Spatenstich kann hier „eine kleine Katastrophe auslösen“. Deshalb werden bis zu 40 Meter tiefe Pfähle in den Boden gerammt, auf denen 3 oder 4 Meter dicke Betonplatten ruhen – eine Bauweise, die an den Bau eines U-Boots an Land erinnert. Parallel dazu erfordern Genehmigungen, Abstimmungen und Abnahmen einen langwierigen Prozess, bei dem der Bezirk das eine, der Senat das andere und verschiedene Behörden wie die BVG und die Denkmalpflege ihre Anforderungen stellen. Ein Turm ist am Ende nicht nur ein Entwurf, sondern das Ergebnis Hunderter Entscheidungen, viele davon „unter der Erde, hinter verschlossenen Türen“.

Die politische Debatte: Wollen wir eine Skyline?

Die Frage, ob diese Hochhäuser überhaupt entstehen sollen, spaltet Berlin ähnlich stark wie der Bau des Flughafens. Bürgermeister Kai Wegner befürwortet die Entwicklung, inspiriert von New York, und sieht darin mehr Skyline, Dichte und Höhe für die Stadt, die neuen Wohnraum und Arbeitsplätze sowie eine lebendige Innenstadt schaffen kann. Kritiker hingegen sehen in den Hochhäusern „Fremdkörper“, die zu groß, zu kühl und zu profitgetrieben sind, und fragen, wem sie wirklich dienen – den Berlinern oder Investoren mit „Briefkasten in Luxemburg“. Dahinter steht die größere Frage, wie Berlin in Zukunft gestaltet werden soll: kleinteilig mit Höfen und Altbauten oder nach oben wachsend wie Frankfurt oder Rotterdam. Der Alexanderplatz ist kein neutraler Ort, sondern ein „Testfeld für Politik, für Architektur und für unsere Vorstellung davon, wie Berlin in Zukunft sein soll“.

Berlin ist keine Stadt der schnellen Entscheidungen. Wer hier baut, verhandelt mit der Geschichte, der Verwaltung und dem eigenen Anspruch. Der Alexanderplatz ist der „härteste Prüfstand“ für das, was Berlin einmal sein will. Manche sehen in den Türmen Hoffnung, andere ein Mahnmal für Größenwahn, doch fest steht: Der Platz bewegt sich, nicht linear, nicht perfekt, aber sichtbar. Und genau dieses „ewige Ringen um das richtige Maß zwischen Vergangenheit und Zukunft“ macht die Energie Berlins aus.