Prenzlauer Berg, ein Stadtteil im Herzen Ostberlins, präsentierte sich im Jahr 1979 als ein Ort voller Gegensätze. Während die Deutsche Demokratische Republik ihr 30-jähriges Bestehen feierte, offenbarte der „Rote Kiez“ eine Realität, die von verfallenen Mietskasernen, Versorgungsengpässen und einer dennoch unverwechselbaren Berliner Seele geprägt war.

Das Erbe der Gründerzeit: Wohnungsnot und Verfall

Der Prenzlauer Berg galt als der am dichtesten besiedelte Bezirk Berlins, mit genau 17.324 Einwohnern pro Quadratkilometer. Doch trotz dieser Dichte war der Stadtteil weit entfernt von einem Prunkviertel. Drei Viertel der Häuser waren zwischen 60 und 100 Jahre alt und litten unter jahrzehntelang vernachlässigten Reparaturen, was den Verfall ganzer Straßenzüge zur Folge hatte. Die meisten dieser Häuser waren verwahrlost, und hinter den architektonisch oft noch reizvollen Fassaden verbargen sich trostlose Behausungen. Jede zweite Wohnung war ohne Bad, jede vierte sogar mit Außentoilette ausgestattet. Von den propagierten „sozialistischen Wohnverhältnissen“, wie sie etwa am „Vorzeigeobjekt“ Arnimplatz gezeigt wurden, wo in fünf Jahren 2.700 Wohnungen renoviert worden waren, war der Prenzlauer Berg noch weit entfernt. Im gesamten übrigen Gebiet wurden seit 1971 nur wenig mehr Wohnungen saniert, obwohl es über 80.000 Altbauwohnungen gab. Der Mangel an Baukapazität und Kapital wurde als Hauptursache für diesen Stillstand genannt, und das „kapitalistische Erbe der Mietskasernen“ wurde für den Zustand verantwortlich gemacht. Wer eine Neubauwohnung haben wollte, brauchte Geduld: Die durchschnittliche Wartezeit betrug fünf Jahre, für Familien mit mehreren Kindern immerhin noch zwei Jahre. Das einzige große Neubauviertel im Bezirk war in den letzten zwei Jahren entstanden, weitere Projekte dieser Größenordnung deuteten sich nicht an. Somit waren Hinterhofmauern und Mietskasernen der Gründerjahre dazu bestimmt, das Bild dieses Stadtteils noch lange zu prägen und das Leben der Menschen zu bestimmen.

Alltagsleben: Mühseliges Einkaufen und der Kohlenmann

Die Schönhauser Allee, von Eingeweihten auch „Schönhauser Dreieck“ genannt, war die zentrale Einkaufsstraße des Berliner Nordens für die Leute vom Prenzlauer Berg. Sie galt als die „Berlinischste“ und wohl auch lauteste der vier Ausfallstraßen des Bezirks. Doch das Einkaufen war nicht selten eine „mühselige Unternehmung“. Ein amtlicher Text umschrieb die Tatsache, dass auch im 30. Jahr der Republik die Nachfrage noch immer größer war als das Angebot; Käuferschlangen standen nicht nur vor Schuhgeschäften. Das Straßenbild bot für Außenstehende Szenen von „fast exotischem Reizen“, wie in einer Großstadt vor 50 Jahren. Der Kohlenmann, der im Winter wie im Sommer schwitzend die Kästen mit Briketts in die Häuser schleppte, war ein alltäglicher Anblick und gehörte zum unverwechselbaren Charakter des Viertels.

Soziale Spannungen und politisches Stimmungsbild

Trotz der tief verwurzelten Tradition der Arbeiterbewegung verzeichnete der Prenzlauer Berg bei den Wahlen kurz vor der Berichterstattung das schlechteste Wahlergebnis aller Berliner Stadtbezirke, die geringste Wahlbeteiligung und die höchste Zahl an Ungültigen und Gegenstimmen. Das Wohnungsproblem wurde als ein möglicher Grund für diese „Verweigerungshaltung“ genannt. Dies war bemerkenswert für einen Bezirk, in dem Persönlichkeiten wie August Bebel, Clara Zetkin und Rosa Luxemburg einst auf Arbeiterkundgebungen gesprochen haben sollen – auch wenn dies vom Ortschronisten bestritten wird. Mit wachsendem Wohlstand zeigten sich im „Roten Kiez“ zunehmend „bürgerliche Verhaltensweisen“. Das Sozialprogramm der Regierung schützte Schwangerschaft und Geburt, finanzierte Krippen, Kindergärten und medizinische Fürsorge und garantierte auch den 37.000 Rentnern im Bezirk soziale und kulturelle Betreuung. Gemäß der Parole „Mach mit, dann hilfst du dir auch selbst“, bemalten Schulkinder die Mauern ihrer Schule in der Prenzlauer Allee, um den tristen Klinkerbau freundlicher zu gestalten – ein Beitrag zum 30. Jahrestag der Republik.

Der unverwechselbare Charme: Ein „Stück Berlin“

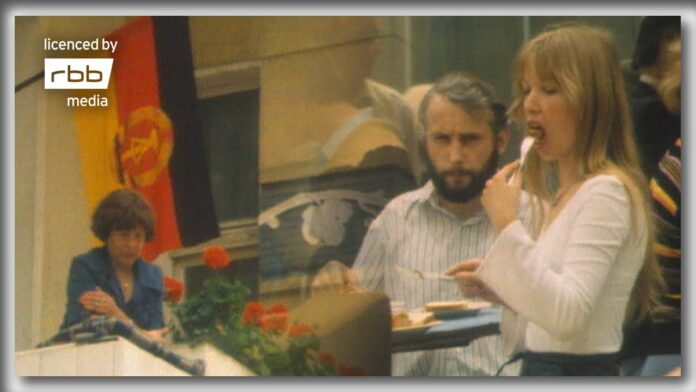

Trotz all dieser Probleme bewahrte der Prenzlauer Berg seinen Charakter und seinen Reiz. Er galt als ein „ganz unverfälschtes Stück Berlin“, weit weg von „glatt rasierten Betonklötzen“ und unberührt von fremden Einflüssen. Dieser Zustand des Bezirks, mit seinen problematischen Wohnverhältnissen, machte gleichzeitig seinen Reiz aus und zog Musiker und Maler an, die sich hier niederließen. Der Dichter und Maler Günther Kunard beschrieb, wie sich alle menschlichen Beziehungen in dieser Stadt vergegenständlichten und das alte Berlin auf dem Grunde der Vergangenheit liege, wie ein neues Vineta. Das Wohnen in solchen Altbauten inmitten noch bestehender alter Viertel beeinflusste die Psyche der Einwohner und trug zur „typisch Berlinischen“ Substanz bei, die man hier öfter antraf als in Neubauvierteln. Der Kollwitzplatz, mit dem Denkmal der Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz, die sich einst gegen Elend und soziales Unrecht einsetzte, symbolisierte die Verbindung zur Geschichte und das soziale Engagement. Der Prater im Prenzlauer Berg, heute ein Kreiskulturhaus, war ebenfalls ein Stück Tradition des „Roten Kiez“.

Der Prenzlauer Berg im Jahr 1979 war somit mehr als nur ein Wohnbezirk. Er war ein lebendiges Denkmal einer vergangenen Ära, ein Ort, an dem die Spuren der Gründerzeit und die Herausforderungen der sozialistischen Realität aufeinandertrafen. Ein „Stadtteil mit Charakter“, dessen Gelassenheit, Pfiffigkeit und Witz ihn zu einem einzigartigen Stück Ostberlin machten. Er war „Berlinisch“, eine Eigenschaft, die selbst für den Wedding, den „roten Kiez“ westlich der Grenze, nicht mehr uneingeschränkt galt. Hinter den bröckelnden Fassaden und den langen Warteschlangen pulsierte ein unverwechselbares Leben, das diesen Kiez zu einem Ort voller Geschichten und Originale machte.