Es ist ein Nachmittag im November in einem Wohnzimmer. Auf dem Tisch liegt ein schweres, in braunes Packpapier eingeschlagenes Paket, mehrfach mit Kordel verschnürt. Der Geruch beim Öffnen ist spezifisch und füllt den Raum: eine Mischung aus Bohnenkaffee, parfümierter Seife und westlichem Waschmittel. Eine Familie steht darum herum, die Hände greifen vorsichtig nach dem Inhalt, die Verpackung wird sorgfältig zur Wiederverwendung beiseitegelegt.

Es ist ein Nachmittag im November in einem Wohnzimmer. Auf dem Tisch liegt ein schweres, in braunes Packpapier eingeschlagenes Paket, mehrfach mit Kordel verschnürt. Der Geruch beim Öffnen ist spezifisch und füllt den Raum: eine Mischung aus Bohnenkaffee, parfümierter Seife und westlichem Waschmittel. Eine Familie steht darum herum, die Hände greifen vorsichtig nach dem Inhalt, die Verpackung wird sorgfältig zur Wiederverwendung beiseitegelegt.

Das Westpaket war weit mehr als eine materielle Ergänzung des privaten Haushalts. Es fungierte als ein zentrales Ritual der deutsch-deutschen Beziehungsgeschichte im Mikrokosmos der Familie. Die Ankunft strukturierte das Jahr, oft gekoppelt an Festtage wie Weihnachten oder Ostern. Der Inhalt – meist Kaffee, Feinstrumpfhosen, Schokolade oder Kosmetikartikel – verdeutlichte die Diskrepanz im Warenangebot zwischen beiden Staaten. Es war eine physische Manifestation der ökonomischen Unterschiede, die direkt in die Wohnzimmer geliefert wurde und den Mangel im eigenen Land kommentarlos sichtbar machte.

Gleichzeitig etablierte das Paket eine eigene soziale Währung. Die erhaltenen Waren wurden nicht nur selbst konsumiert, sondern dienten oft als strategisches Tauschmittel in informellen Netzwerken, um andere Mangelgüter oder handwerkliche Dienstleistungen zu organisieren. Wer regelmäßig Pakete erhielt, verfügte über ein erhöhtes Sozialkapital. Die Verwandtschaft im Westen war somit eine entscheidende Ressource für die Bewältigung des Alltags in der Mangelwirtschaft, was subtile Hierarchien innerhalb der Nachbarschaften oder Arbeitskollektive schaffen konnte. Der Besitz von Westwaren war ein Distinktionsmerkmal.

Die Freude über die Zuwendungen war real, doch die Situation war nicht frei von Ambivalenz. Die Pakete erzeugten eine asymmetrische Beziehung. Empfänger konnten sich in einer Position der dauerhaften Bedürftigkeit fühlen, während auf den Absendern ein moralischer Druck lastete, die Erwartungen zu erfüllen. Das Auspacken war oft eine Gratwanderung zwischen echter Freude über die Produkte und dem unterschwelligen Gefühl der Abhängigkeit. Zudem mischte sich in die Freude oft die Sorge vor staatlicher Kontrolle der Postwege oder Missgunst im sozialen Umfeld.

Solche mikrosozialen Strukturen sind entscheidend für das tiefere Verständnis der DDR-Gesellschaft. Weitere Analysen dieser Art erscheinen regelmäßig auf diesem Profil.

Es ist ein Auftritt, der polarisiert und zugleich historisch tief blicken lässt: Egon Krenz, der letzte Generalsekretär der SED und Staatsratsvorsitzende der DDR, meldet sich zu Wort. In einem umfassenden Referat blickt der heute hochbetagte Politiker nicht nur zurück auf das Scheitern und die Erfolge des „Arbeiter- und Bauernstaates“, sondern formuliert auch eine scharfe Kritik an der gegenwärtigen geopolitischen Lage. Doch statt in Resignation zu verfallen, endet seine Analyse mit einem überraschenden Plädoyer für die Vernunft.

Es ist ein Auftritt, der polarisiert und zugleich historisch tief blicken lässt: Egon Krenz, der letzte Generalsekretär der SED und Staatsratsvorsitzende der DDR, meldet sich zu Wort. In einem umfassenden Referat blickt der heute hochbetagte Politiker nicht nur zurück auf das Scheitern und die Erfolge des „Arbeiter- und Bauernstaates“, sondern formuliert auch eine scharfe Kritik an der gegenwärtigen geopolitischen Lage. Doch statt in Resignation zu verfallen, endet seine Analyse mit einem überraschenden Plädoyer für die Vernunft.

Samstagvormittag in einer Garagenzeile am Stadtrand. Ein Trabant 601 steht aufgebockt vor einem offenen Tor. Ein Mann im grauen Kittel liegt darunter; es riecht nach Zweitaktgemisch und Öl. Werkzeug klappert auf Beton, während ein Nachbar zuschaut und eine Zigarette raucht.

Samstagvormittag in einer Garagenzeile am Stadtrand. Ein Trabant 601 steht aufgebockt vor einem offenen Tor. Ein Mann im grauen Kittel liegt darunter; es riecht nach Zweitaktgemisch und Öl. Werkzeug klappert auf Beton, während ein Nachbar zuschaut und eine Zigarette raucht.

Der Moment des Aufbruchs markiert oft eine unsichtbare Zäsur im Lebenslauf. Koffer werden gepackt, die vertraute Umgebung verlassen, um in einer anderen Stadt Studium oder Arbeit aufzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die eigene Herkunft meist kein Thema, sondern schlichte Normalität, die keiner Erklärung bedurfte. Doch in der neuen Umgebung genügt oft ein beiläufiger Satz, eine bestimmte Färbung in der Sprache oder eine Referenz auf die Kindheit, um plötzlich kategorisiert zu werden. Was eben noch selbstverständlich war, wird nun zu einem Merkmal, das von außen betrachtet und bewertet wird.

Der Moment des Aufbruchs markiert oft eine unsichtbare Zäsur im Lebenslauf. Koffer werden gepackt, die vertraute Umgebung verlassen, um in einer anderen Stadt Studium oder Arbeit aufzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die eigene Herkunft meist kein Thema, sondern schlichte Normalität, die keiner Erklärung bedurfte. Doch in der neuen Umgebung genügt oft ein beiläufiger Satz, eine bestimmte Färbung in der Sprache oder eine Referenz auf die Kindheit, um plötzlich kategorisiert zu werden. Was eben noch selbstverständlich war, wird nun zu einem Merkmal, das von außen betrachtet und bewertet wird.

Am späten Nachmittag füllt sich der Innenhof einer Neubausiedlung. Kinder spielen zwischen Teppichklopfstangen, Erwachsene prüfen vor der Kaufhalle das Angebot. Es ist eine routinierte Geschäftigkeit in einer typischen Wohnumgebung der 1980er Jahre.

Am späten Nachmittag füllt sich der Innenhof einer Neubausiedlung. Kinder spielen zwischen Teppichklopfstangen, Erwachsene prüfen vor der Kaufhalle das Angebot. Es ist eine routinierte Geschäftigkeit in einer typischen Wohnumgebung der 1980er Jahre.

Mit dem 3. Oktober 1990 standen hunderttausende Staatsbedienstete der DDR vor einer ungewissen Zukunft. Ihr Dienstherr existierte nicht mehr. Der Einigungsvertrag (Artikel 13, 20 und Anlage I) musste das Unmögliche regeln: Eine ideologisch geprägte Verwaltung in eine rechtsstaatliche Bürokratie zu verwandeln, ohne dabei die Funktionsfähigkeit des Staates komplett kollabieren zu lassen.

Mit dem 3. Oktober 1990 standen hunderttausende Staatsbedienstete der DDR vor einer ungewissen Zukunft. Ihr Dienstherr existierte nicht mehr. Der Einigungsvertrag (Artikel 13, 20 und Anlage I) musste das Unmögliche regeln: Eine ideologisch geprägte Verwaltung in eine rechtsstaatliche Bürokratie zu verwandeln, ohne dabei die Funktionsfähigkeit des Staates komplett kollabieren zu lassen.

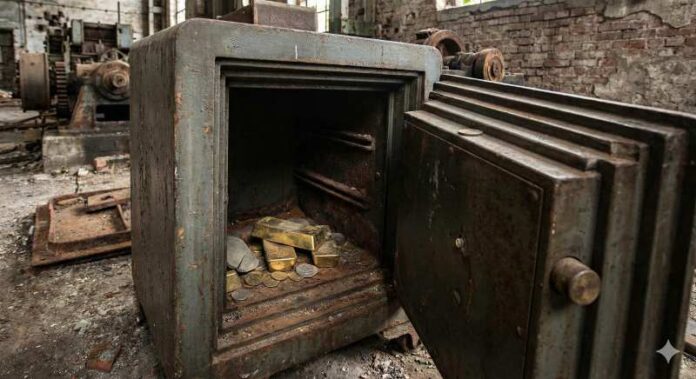

In den Tresoren lagerten die Barren, während draußen die Werktore zufielen. Man erinnert sich an den schweren Geruch von Maschinenöl, an das rhythmische Dröhnen der Stanzen, das plötzlich nicht nach Feierabend, sondern nach Endgültigkeit verstummte. Die Inventurlisten der Treuhand sprachen nüchtern von Altlasten und Liquidationsbedarf, doch die Hände derer, die dort Jahrzehnte arbeiteten, spürten noch das physische Gewicht des Stahls und der Produkte, die in die Welt gingen.

In den Tresoren lagerten die Barren, während draußen die Werktore zufielen. Man erinnert sich an den schweren Geruch von Maschinenöl, an das rhythmische Dröhnen der Stanzen, das plötzlich nicht nach Feierabend, sondern nach Endgültigkeit verstummte. Die Inventurlisten der Treuhand sprachen nüchtern von Altlasten und Liquidationsbedarf, doch die Hände derer, die dort Jahrzehnte arbeiteten, spürten noch das physische Gewicht des Stahls und der Produkte, die in die Welt gingen.

Warum die Umweltunion die vielleicht größte Erfolgsgeschichte des Einigungsvertrages ist und wie ein juristischer Kniff „blühende Landschaften“ erst möglich machte.

Warum die Umweltunion die vielleicht größte Erfolgsgeschichte des Einigungsvertrages ist und wie ein juristischer Kniff „blühende Landschaften“ erst möglich machte.

Wie 1990 hunderttausende Staatsdiener überprüft wurden und warum die ostdeutsche Verwaltung bis heute westdeutsch geprägt ist.

Wie 1990 hunderttausende Staatsdiener überprüft wurden und warum die ostdeutsche Verwaltung bis heute westdeutsch geprägt ist.

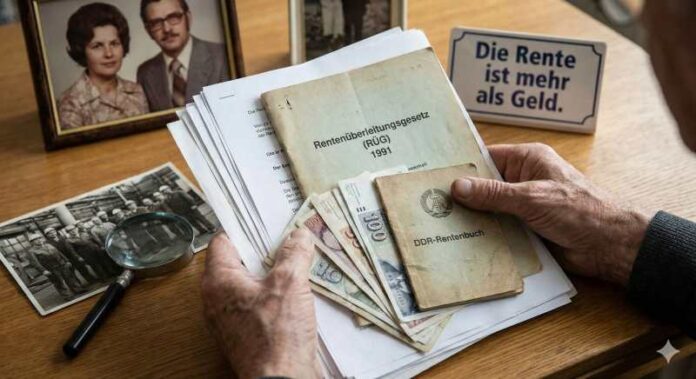

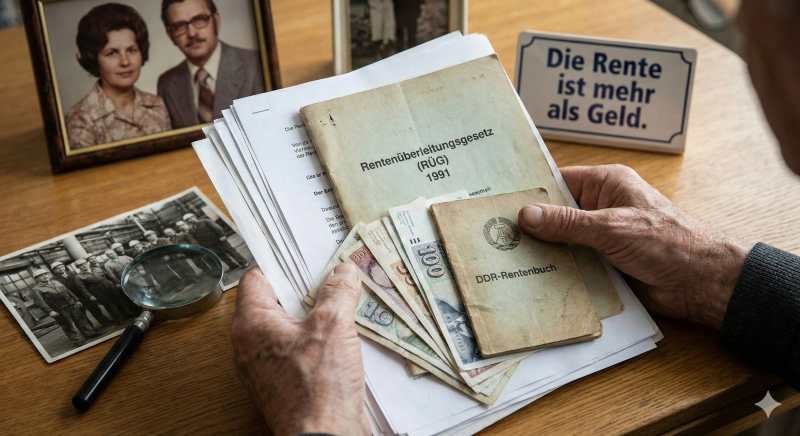

Die Rente ist mehr als Geld; sie ist die finanzielle Bewertung eines Lebens. Die Überleitung des DDR-Rentensystems in das westdeutsche Recht (Artikel 30 Einigungsvertrag) ist eine technische Meisterleistung, aber sozialpolitisches Dynamit. Das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) brachte zwar im Durchschnitt schnelle Rentenerhöhungen, schuf aber zugleich massive Ungerechtigkeiten für spezifische Gruppen.

Die Rente ist mehr als Geld; sie ist die finanzielle Bewertung eines Lebens. Die Überleitung des DDR-Rentensystems in das westdeutsche Recht (Artikel 30 Einigungsvertrag) ist eine technische Meisterleistung, aber sozialpolitisches Dynamit. Das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) brachte zwar im Durchschnitt schnelle Rentenerhöhungen, schuf aber zugleich massive Ungerechtigkeiten für spezifische Gruppen.