Wenn wir an die Deutsche Demokratische Republik denken, entsteht vor dem inneren Auge oft das Bild eines grauen, streng kontrollierten Staates, in dem das Kollektiv über dem Individuum stand und Mangelwirtschaft den Alltag prägte. Dieses Bild ist nicht falsch, aber es ist unvollständig. Denn parallel zur Lebensrealität der Bürger existierte eine andere Welt: eine hermetisch abgeschottete Sphäre, in der die politische Elite der SED in einem goldenen Käfig aus Privilegien und Paranoia residierte.

Diese Parallelwelt, abgeschirmt durch hohe Mauern und absolute Verschwiegenheit, war ein Ort fundamentaler Widersprüche. Ein System, das offiziell Gleichheit predigte, schuf für seine Führungsriege eine exklusive Sonderversorgung, die den eigenen ökonomischen Prinzipien Hohn sprach. Doch was spielte sich wirklich hinter den Zäunen der Waldsiedlung Wandlitz und in den verborgenen Jagdrevieren der Macht ab? Dieser Essay wirft einen Blick hinter die Kulissen und enthüllt die überraschendsten und absurdesten Details eines Lebens, das untrennbar mit dem Untergang des von ihm geführten Staates verbunden ist.

1. Die Festung der Angst: Warum die Elite sich vor dem eigenen Volk versteckte

Die extreme Abschottung der DDR-Führung war nicht allein ein Ausdruck von Privilegien, sondern entsprang in erster Linie einer tief sitzenden Angst, die das Regime bis zu seinem Ende prägen sollte. Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 wurde das bis dahin genutzte Wohnviertel der Funktionäre in Berlin-Pankow, das sogenannte „Städtchen“, als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Die Nähe zum Volk und die offene Sektorengrenze im geteilten Berlin schufen ein Klima der Verwundbarkeit.

Die logische Konsequenz war der Bau der Waldsiedlung Wandlitz, einer nach sowjetischem Vorbild konzipierten, hermetisch abgeriegelten Wohnanlage. Hier, nördlich von Berlin, verschanzte sich das Politbüro hinter einer stark gesicherten Mauer – nicht vor einem äußeren Feind, sondern vor dem eigenen Volk. Die Motivation war primär sicherheitspolitischer Natur, wie es die Perspektive eines Insiders verdeutlicht:

das war eine Entscheidung aus der Zeit des kalten Krieges … da war das eine Sicherheitsfrage und diese Sicherheitsfrage wurde nicht neu für die DDR gelöst sondern sie wurde so gelöst wie sie in der Sowjetunion war das heißt es wohnten alle zusammen

2. Die Nachbarschaft ohne Nachbarn: Isolation selbst im goldenen Käfig

Die physische Nähe in Wandlitz führte jedoch keineswegs zu sozialer Verbundenheit; im Gegenteil, sie schuf eine Atmosphäre des Misstrauens und der Distanz. Während die Ära unter Walter Ulbricht noch als vergleichsweise „familiär“ beschrieben wurde, wich dieses Klima unter der Führung Erich Honeckers einer kalten, unpersönlichen Entfremdung. Die propagierte Kameradschaft der Genossen kollidierte mit der frostigen Realität einer Misstrauensgemeinschaft.

Die Mächtigen lebten Tür an Tür, aber nicht miteinander. Man pflegte kaum privaten Kontakt und begegnete sich eher zufällig bei staatlichen Empfängen als im Alltag der Siedlung. Der goldene Käfig förderte nicht den Zusammenhalt, sondern die atomisierte Isolation jedes Einzelnen. Wie sich ein ehemaliger Leiter der Waldsiedlung erinnert, war der Begriff der Nachbarschaft ein Widerspruch in sich:

Der Begriff Nachbarn und Waldsiedlung beißt sich man hatte keine Nachbarnsiedlung obwohl sie ja nun die großen Genossen sein wollten die dann mit Kameradschaft und ähnlichen war das so in der Waldsiedlung nicht üblich

3. Politik mit dem Jagdgewehr: Wie in der Schorfheide über das Schicksal der DDR entschieden wurde

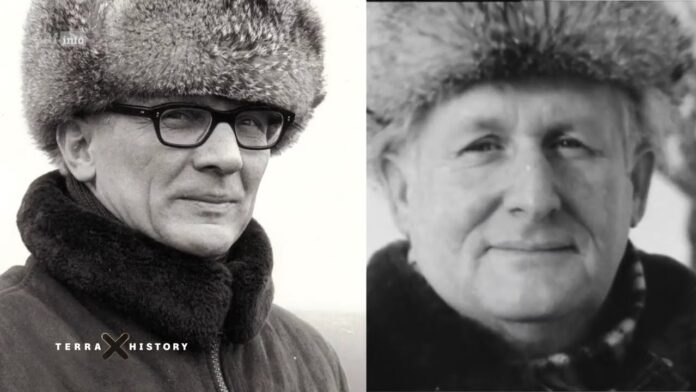

Die Jagd in der Schorfheide war für die DDR-Elite weit mehr als ein Hobby – sie war eine politische Bühne, auf der Allianzen geschmiedet und Karrieren beendet wurden. Nirgendwo wurde dies deutlicher als bei der Entmachtung Walter Ulbrichts durch seinen Zögling Erich Honecker. Dieser nutzte gemeinsame Jagdausflüge mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Breschnew geschickt, um sich dessen Zustimmung für den Machtwechsel zu sichern. Während Ulbricht, selbst kein passionierter Jäger, seinen Gast an Honecker delegierte, besprachen diese beiden im Hochsitz die Absetzung des amtierenden Staatschefs.

So inszenierten sich die Führer des Arbeiter-und-Bauern-Staates in der Schorfheide als quasi-feudale Jagdherren, deren Tötungsexzesse in krassem Widerspruch zur proklamierten Bescheidenheit und zur Lebensrealität der Bürger standen. Die Jagdpraxis von Honecker und seinem Wirtschaftssekretär Günther Mittag war derart exzessiv, dass an einem einzigen Tag Dutzende Hirsche erlegt wurden. Beobachter sprachen von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ beim Schießen. Ein bemerkenswerter Kontrast zeigte sich beim Besuch des westdeutschen Industriellen Berthold Beitz, dessen Jagdethik die Bodyguards beeindruckte: „ein Schuss ein Schuss unsere haben eine Packung alle erschossen“.

4. Absurde Ökonomie: Wie sich die Führung eine verlustreiche Parallelwirtschaft schuf

Nirgends offenbarte sich die Realitätsferne der SED-Führung so grotesk wie in der Schaffung einer eigenen Wirtschaftsblase, die den Mangel des Landes nicht nur ignorierte, sondern aktiv verschärfte. Im sogenannten „Ladenkombinat“ in Wandlitz konnten die Politbüromitglieder Westwaren erwerben, die der Staat zuvor für teure Devisen im Ausland eingekauft hatte. Verkauft wurden diese Produkte jedoch gegen Ostmark zu einem subventionierten Kurs von 2:1. Das Ergebnis war eine ökonomische Absurdität: Mit jedem Verkauf wurde der ohnehin an Devisenmangel leidende Staat ein Stück ärmer.

Dieses „Ladenkombinat“ war mehr als nur ein Privileg; es war ein Symptom für eine Führung, die die ökonomischen Gesetze, die sie ihrem Volk aufzwang, für sich selbst außer Kraft setzte und damit den Wert der eigenen Währung untergrub. Ein weiteres Beispiel für diese unglaubliche Verschwendung war ein Geschenk von Stasi-Chef Erich Mielke an Honecker: ein Jagdobjekt in Drewitz, das für über 40 Millionen DDR-Mark errichtet wurde. Honecker jedoch, der sein einfaches Jagdhaus „Wildfang“ bevorzugte, nutzte das prunkvolle Anwesen kaum. Es stand die meiste Zeit leer – bewacht von 14 Sicherheitsleuten.

5. Die Banalität der Macht: Von speziellen Stiefelabsätzen und kalten Füßen

Hinter der Fassade der allmächtigen Staatsmänner verbargen sich oft erstaunlich banale, menschliche Züge, deren Trivialität die verzerrten Prioritäten des Systems entlarvte. So war Stasi-Chef Erich Mielke geradezu besessen davon, dass seine Jagdstiefel nur mit einer ganz bestimmten, besonders geräuscharmen Sorte von Absätzen repariert werden durften. Diese Detailversessenheit bei trivialen Dingen stand in scharfem Kontrast zur wachsenden Blindheit für die fundamentalen Probleme des Staates.

Eine andere Anekdote offenbart die unfreiwillige Komik im Aufeinandertreffen von Ost und West: Als Bundeskanzler Helmut Schmidt 1981 zu Besuch war, bekam er in Honeckers Staatskarosse vom Typ Citroën „mächtig kalte Füße“, weil die Heizung schlecht funktionierte. Die Episode war mehr als eine peinliche Panne; sie war ein Symbol für ein System, das selbst in seiner repräsentativen Spitze nicht in der Lage war, grundlegende technische Standards zu gewährleisten. Auch Honeckers Jagdhaus „Wildfang“ war ein Ort der Widersprüche: Einerseits schlicht, andererseits ausgestattet mit einem extrem teuren Nachtspeicherofen und einem nie genutzten Notstromaggregat aus Schweden – ein Zeichen tiefster Paranoia und des Drangs zur totalen Absicherung.

Schlussfolgerung: Die Blase, die platzen musste

Die selbstgeschaffene Isolation, die absurde Parallelwirtschaft und die völlige Abkopplung von der Lebenswirklichkeit machten die DDR-Führung letztendlich blind für die Realität im eigenen Land. Sie regierten aus einer Blase heraus, in der die wahren Sorgen und Nöte der Bevölkerung nicht mehr wahrgenommen wurden.

Die größte Ironie der Geschichte liegt darin, dass Erich Honecker das gleiche Schicksal ereilte, das er für seinen Vorgänger inszeniert hatte. Im Sommer 1989 erholte er sich von einer Operation ausgerechnet am Döllnsee – an jenem Ort, an dem er 18 Jahre zuvor Ulbrichts Sturz besiegelt hatte. Von der Außenwelt fast vollständig abgeschnitten, wurde er politisch blind für die dramatischen Entwicklungen im Land und die Pläne seiner Genossen, ihn abzusetzen. Zeigt diese Geschichte nicht mit brutaler Klarheit, dass jede Macht, die sich hermetisch von der Realität ihres Volkes abriegelt, nicht nur zum Scheitern verurteilt ist, sondern ihr eigenes Ende geradezu herbeiführt?

Die Blueser-Szene in der DDR war in den 1970er und 1980er Jahren eine kulturelle Subkultur, die sich um eine Leidenschaft für Blues und Rockmusik entwickelte. In einer streng kontrollierten Gesellschaft, in der kulturelle Ausdrucksformen oft von staatlicher Zensur und Repression geprägt waren, bot der Blues vielen jungen Menschen eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und ihrer Unzufriedenheit Luft zu machen. Eine der bekanntesten Bands, die eng mit dieser Bewegung verbunden ist, ist die Band Engerling, die im Jahr 1975 in Ost-Berlin gegründet wurde.

Die Blueser-Szene in der DDR war in den 1970er und 1980er Jahren eine kulturelle Subkultur, die sich um eine Leidenschaft für Blues und Rockmusik entwickelte. In einer streng kontrollierten Gesellschaft, in der kulturelle Ausdrucksformen oft von staatlicher Zensur und Repression geprägt waren, bot der Blues vielen jungen Menschen eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und ihrer Unzufriedenheit Luft zu machen. Eine der bekanntesten Bands, die eng mit dieser Bewegung verbunden ist, ist die Band Engerling, die im Jahr 1975 in Ost-Berlin gegründet wurde.

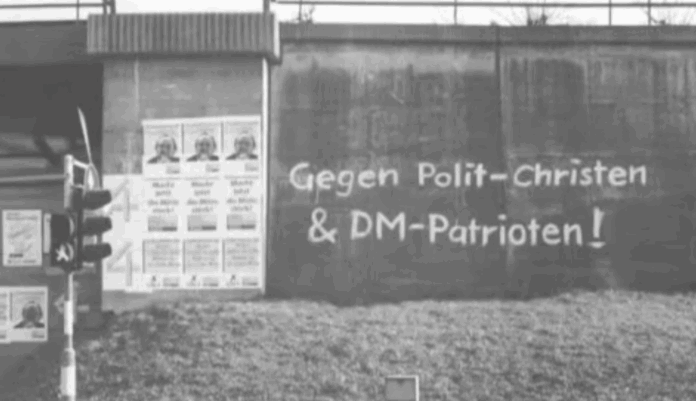

Wenn heute über die DDR gesprochen wird, dann meist in den klaren Rollenverteilungen von Tätern und Opfern. Auf der einen Seite die Überwacher, die Spitzel, die Apparate der Macht. Auf der anderen Seite die Verfolgten, die Dissidenten, die Mutigen, die sich dem System entgegenstellten. Doch dazwischen – da war das Leben. Und dieses Leben wird heute kaum noch erzählt.

Wenn heute über die DDR gesprochen wird, dann meist in den klaren Rollenverteilungen von Tätern und Opfern. Auf der einen Seite die Überwacher, die Spitzel, die Apparate der Macht. Auf der anderen Seite die Verfolgten, die Dissidenten, die Mutigen, die sich dem System entgegenstellten. Doch dazwischen – da war das Leben. Und dieses Leben wird heute kaum noch erzählt.