Die architektonische Landschaft der DDR war geprägt von einer monumentalen Formensprache, die politische Loyalität und die historische Unausweichlichkeit des Sozialismus manifestieren sollte. Mit dem Ende des Staates 1990 verloren diese Steinriesen ihre schützende Hülle aus Ideologie und Staatsmacht. Was folgte, war kein einheitlicher Prozess der Beseitigung, sondern ein regional höchst unterschiedliches Ringen um Deutungshoheit, das von pragmatischem Abriss bis zur liebevollen Aneignung reichte. Die Biografien dieser Denkmäler erzählen heute mehr über die deutsche Einheit als viele Festreden.

In Berlin-Friedrichshain vollzog sich 1991 der wohl symbolträchtigste Akt der Abrechnung. Das 19 Meter hohe Lenin-Denkmal von Nikolai Tomski, einst aus rotem ukrainischen Granit gefertigt, wurde trotz Protesten von Anwohnern und Künstlern demontiert. Die Einzelteile landeten vergraben in einer Sandgrube am Stadtrand – eine moderne Form der Damnatio memoriae. Erst Jahrzehnte später wurde der Kopf für eine Ausstellung wieder ausgegraben, nun als museales Exponat, das auf der Seite liegend seine einstige Macht verloren hat und als archäologisches Fundstück einer vergangenen Epoche dient.

Einen gänzlich anderen Weg ging man in Chemnitz, dem ehemaligen Karl-Marx-Stadt. Der von Lew Kerbel geschaffene bronzene Kopf, im Volksmund „Nischel“ genannt, blieb stehen. Mit über sieben Metern Höhe und 40 Tonnen Gewicht war er zu massiv für einen schnellen Abriss, doch entscheidender war die Haltung der Bevölkerung. Die Chemnitzer entideologisierten ihren Marx pragmatisch und machten ihn zum identitätsstiftenden Wahrzeichen. Er ist heute weniger politisches Bekenntnis als vielmehr unverwechselbares Stadtlogo, Treffpunkt und Marketinginstrument.

Kurios mutet das Schicksal des Dresdner Lenins an, der einst an der Prager Straße stand. Die Stadt verschenkte das Monument 1992 an einen bayerischen Steinmetz, um die Abrisskosten zu sparen. Seitdem lagern die Blöcke des Weltrevolutionärs auf einem Privatgrundstück im schwäbischen Gundelfingen, fernab jeder historischen Kontextualisierung. Hier zeigt sich die Banalität der Abwicklung: Das einstige Heiligtum wurde zur bloßen Verfügungsmasse, die im westdeutschen Vorgarten als skurrile Dekoration endet und dem öffentlichen Diskurs entzogen ist.

In Schwerin dagegen entbrannte noch im Jahr 2024 und 2025 eine heftige Debatte um das letzte große Lenin-Standbild Ostdeutschlands. Während Opferverbände den Abriss des Symbols einer Diktatur fordern, plädieren Denkmalschützer und Teile der Stadtpolitik für den Erhalt als historischen Lernort. Der Konflikt verdeutlicht, dass die Auseinandersetzung mit den Symbolen der DDR auch 35 Jahre nach der Einheit nicht abgeschlossen ist, sondern neue Formen der Kontextualisierung sucht, die über das reine Beseitigen hinausgehen.

Auch die großen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten wie Buchenwald und Sachsenhausen erfuhren eine Transformation. Die gigantischen Anlagen, die den „Triumph des Antifaschismus“ inszenierten, blieben erhalten, wurden aber inhaltlich neu ausgerichtet. Der Fokus verschob sich von der heroischen Selbstbefreiungslegende hin zu einem Gedenken, das auch die Existenz sowjetischer Speziallager nach 1945 einschließt. Die steinernen Zeugen der DDR-Geschichtspolitik dienen nun als Kulisse für eine differenzierte Aufarbeitung der doppelten Diktaturgeschichte.

Das Ernst-Thälmann-Denkmal im Berliner Prenzlauer Berg illustriert den Versuch einer künstlerischen Kommentierung. Statt eines Abrisses entschied sich der Bezirk für Informationstafeln, die die antidemokratische Haltung Thälmanns einordnen sollen. Doch der Verfall und die Graffiti am Sockel sprechen eine eigene Sprache. Sie zeigen, wie sich der städtische Raum das Monument aneignet und es von einem Ort der Verehrung zu einer Projektionsfläche für die Gegenwart macht, die die alten Helden weder stürzt noch ehrt, sondern schlicht markiert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der „Bildersturm“ der frühen 90er Jahre einer differenzierteren Betrachtung gewichen ist. Die noch existierenden Großdenkmäler werden zunehmend als „dissonantes Erbe“ begriffen, das erhalten werden muss, um die Mechanismen von Propaganda und Herrschaft begreifbar zu machen. Sie sind unbequeme, aber notwendige Zeugen, die verhindern, dass die Geschichte der DDR in einer reinen Ostalgie oder völligen Vergessenheit verschwindet.

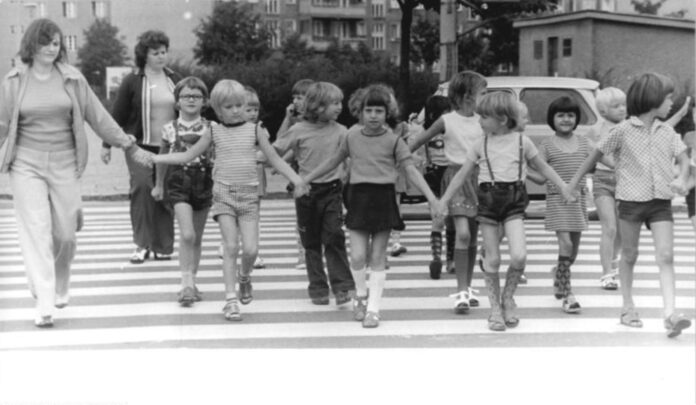

Ein hoher Zaun trennte oft das Gelände vom Rest der Stadt, und wer einmal hindurchging, verließ den Bereich für Monate nicht mehr. Der Unterricht fand im selben Gebäude statt wie das Schlafen und Essen, was den Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum reduzierte. Für viele Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren begann hier ein Alltag, der weniger durch familiäre Geborgenheit als durch strikte Kollektivnormen geprägt war.

Ein hoher Zaun trennte oft das Gelände vom Rest der Stadt, und wer einmal hindurchging, verließ den Bereich für Monate nicht mehr. Der Unterricht fand im selben Gebäude statt wie das Schlafen und Essen, was den Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum reduzierte. Für viele Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren begann hier ein Alltag, der weniger durch familiäre Geborgenheit als durch strikte Kollektivnormen geprägt war.

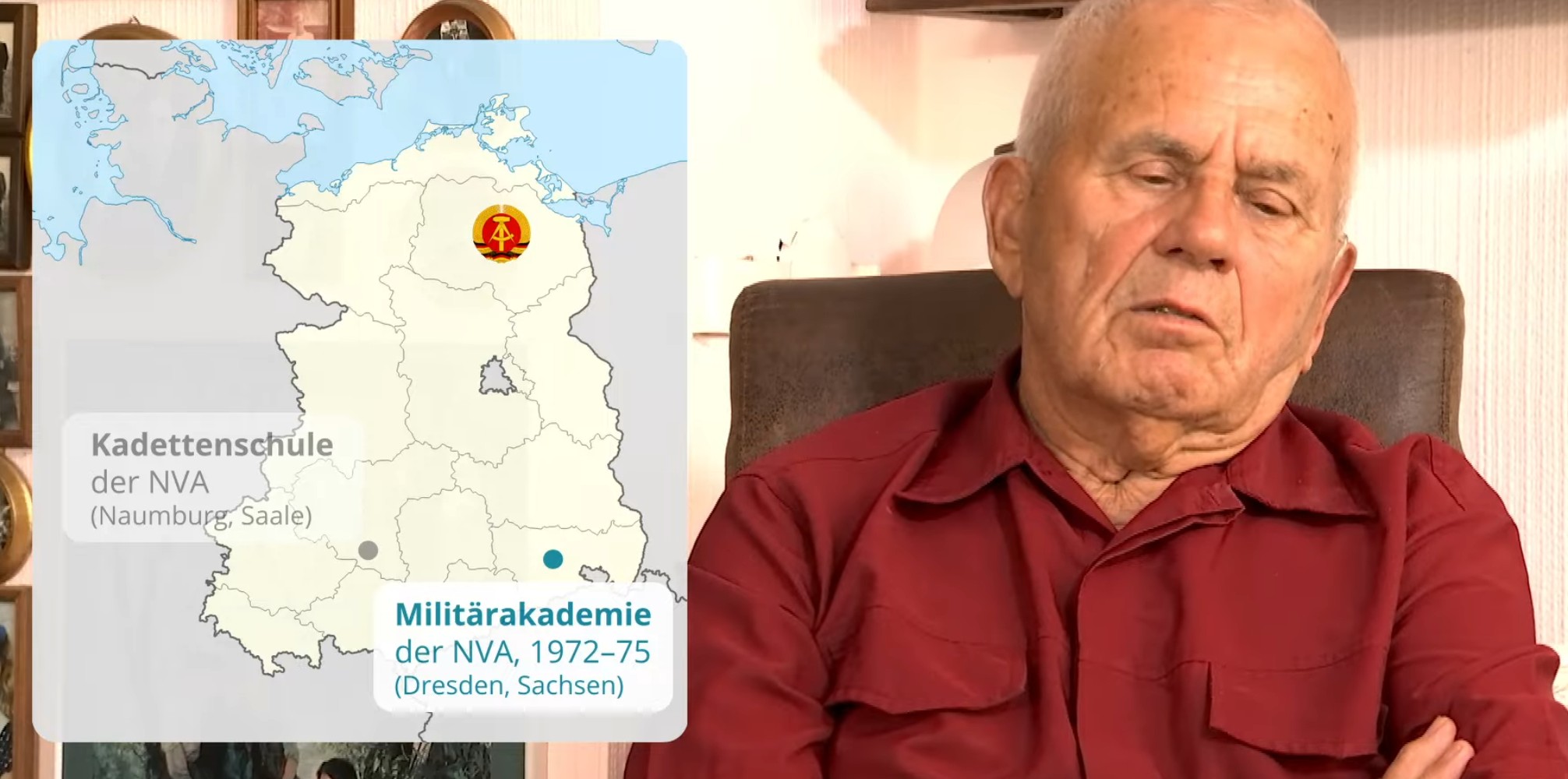

Am 30. November 1963 heiratet ein junger Mann von 23 Jahren. Die Kulisse ist keine Kirche und kein Standesamt im klassischen Sinne, sondern eine Kaserne der Nationalen Volksarmee. Ein Orchester spielt, Kameraden stehen Spalier. Diese Szene markiert den Beginn einer Biografie, in der das Private und das Politische, die Familie und der militärische Auftrag, untrennbar miteinander verschmelzen. Es ist der Einstieg in eine Karriere, die ihn tief in das Nervenzentrum der DDR-Militäraufklärung führen wird.

Am 30. November 1963 heiratet ein junger Mann von 23 Jahren. Die Kulisse ist keine Kirche und kein Standesamt im klassischen Sinne, sondern eine Kaserne der Nationalen Volksarmee. Ein Orchester spielt, Kameraden stehen Spalier. Diese Szene markiert den Beginn einer Biografie, in der das Private und das Politische, die Familie und der militärische Auftrag, untrennbar miteinander verschmelzen. Es ist der Einstieg in eine Karriere, die ihn tief in das Nervenzentrum der DDR-Militäraufklärung führen wird.

Im Norden Sachsen-Anhalts liegt der Schmölauer Forst, ein Waldstück in der Gemeinde Dähre, das bisher kaum überregionale Aufmerksamkeit erfuhr. Nun sollen dort dreißig Windkraftanlagen entstehen, was die lokale Ruhe in ein politisches Spannungsfeld verwandelt, in dem die Interessen weniger gegen den Willen vieler zu stehen scheinen.

Im Norden Sachsen-Anhalts liegt der Schmölauer Forst, ein Waldstück in der Gemeinde Dähre, das bisher kaum überregionale Aufmerksamkeit erfuhr. Nun sollen dort dreißig Windkraftanlagen entstehen, was die lokale Ruhe in ein politisches Spannungsfeld verwandelt, in dem die Interessen weniger gegen den Willen vieler zu stehen scheinen.

Morgens gemeinsam in die Schicht, abends Tür an Tür im Wohnblock – in Lobeda verschmolzen Arbeit und Privatleben zur totalen Kollektivität.

Morgens gemeinsam in die Schicht, abends Tür an Tür im Wohnblock – in Lobeda verschmolzen Arbeit und Privatleben zur totalen Kollektivität.

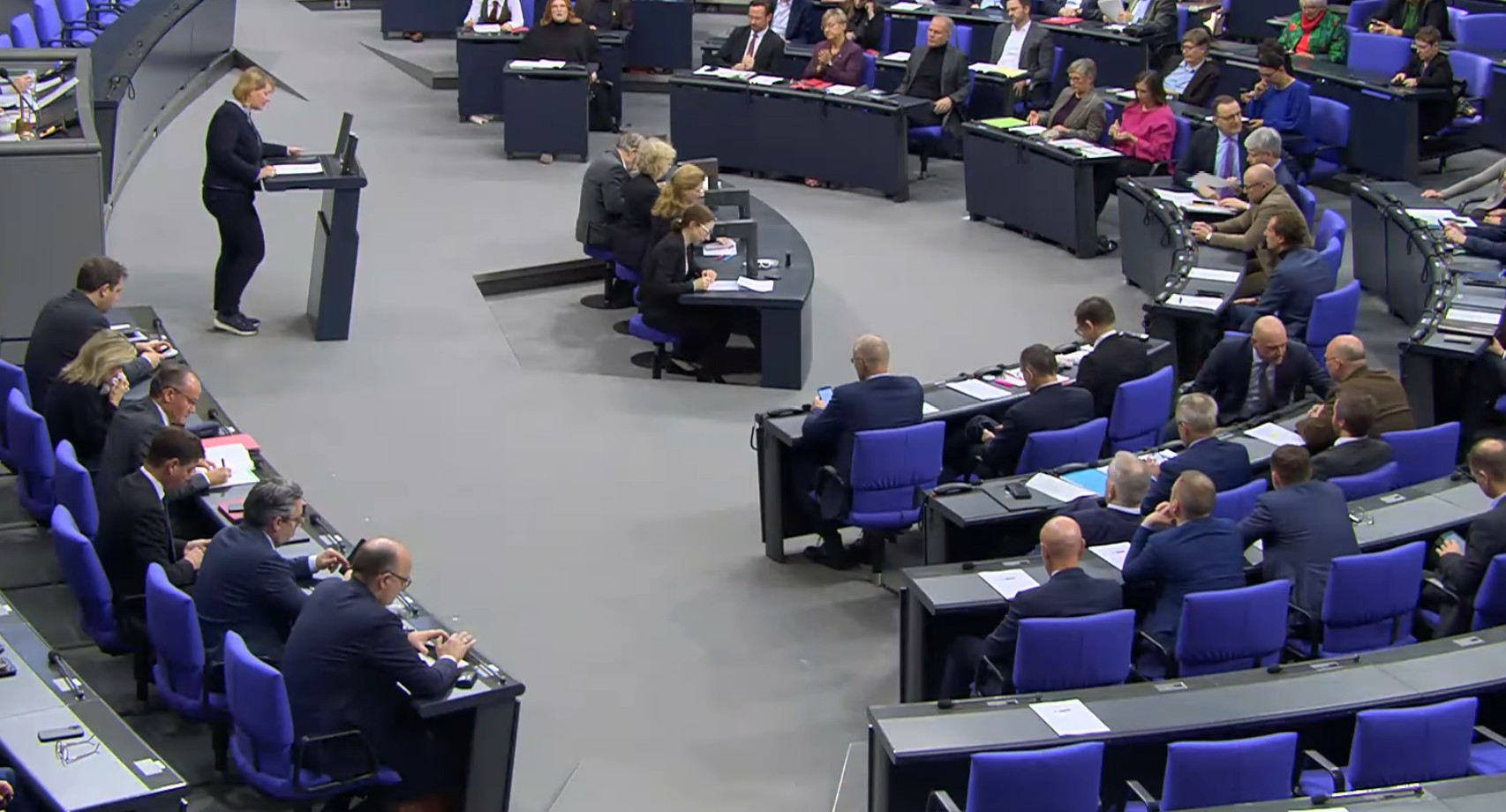

Die Debatte um das Standortfördergesetz im Deutschen Bundestag, die eigentlich technische Finanzfragen und Investitionsanreize klären soll, verwandelt sich schnell in einen grundlegenden Schlagabtausch über Wirtschaftsordnungen. Es ist der 22. Dezember 2025, und während draußen die Weihnachtsmärkte leuchten, wird im Plenarsaal die Vergangenheit beschworen. Kai Gottschalk von der AfD nutzt seine Redezeit nicht nur für Kritik an Steuergesetzen, sondern für einen historischen Vergleich, der tief sitzt. Er spricht von „sozialistischer Lenkung“ und zieht Parallelen zur DDR, die viele im Saal so nicht stehen lassen wollen.

Die Debatte um das Standortfördergesetz im Deutschen Bundestag, die eigentlich technische Finanzfragen und Investitionsanreize klären soll, verwandelt sich schnell in einen grundlegenden Schlagabtausch über Wirtschaftsordnungen. Es ist der 22. Dezember 2025, und während draußen die Weihnachtsmärkte leuchten, wird im Plenarsaal die Vergangenheit beschworen. Kai Gottschalk von der AfD nutzt seine Redezeit nicht nur für Kritik an Steuergesetzen, sondern für einen historischen Vergleich, der tief sitzt. Er spricht von „sozialistischer Lenkung“ und zieht Parallelen zur DDR, die viele im Saal so nicht stehen lassen wollen.

In den großen Betriebskantinen und Werkhallen der späten DDR gehörte der Alkohol oft zum Alltag, toleriert oder schweigend hingenommen, während Medikamente im Verborgenen konsumiert wurden. Mit dem politischen Umbruch des Jahres 1990 veränderte sich nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern radikal auch die Verfügbarkeit von Rauschmitteln und die Art der Abhängigkeiten.

In den großen Betriebskantinen und Werkhallen der späten DDR gehörte der Alkohol oft zum Alltag, toleriert oder schweigend hingenommen, während Medikamente im Verborgenen konsumiert wurden. Mit dem politischen Umbruch des Jahres 1990 veränderte sich nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern radikal auch die Verfügbarkeit von Rauschmitteln und die Art der Abhängigkeiten.

Hinter den Mauern der Automobilwerke in Zwickau und Eisenach entstanden Fahrzeuge, die das Straßenbild der DDR revolutioniert hätten, aber nie in Serie gingen. Während draußen der Zweitakter den Takt angab, planten Ingenieure längst moderne Viertakter und aerodynamische Karosserien, die oft direkt nach der Fertigstellung in dunklen Schubladen oder Abstellkammern endeten.

Hinter den Mauern der Automobilwerke in Zwickau und Eisenach entstanden Fahrzeuge, die das Straßenbild der DDR revolutioniert hätten, aber nie in Serie gingen. Während draußen der Zweitakter den Takt angab, planten Ingenieure längst moderne Viertakter und aerodynamische Karosserien, die oft direkt nach der Fertigstellung in dunklen Schubladen oder Abstellkammern endeten.

Es ist ein diffuses Gefühl, das sich bei vielen Menschen einstellt, wenn der Staat plötzlich tiefes Interesse an privater Kommunikation zeigt. Die CDU verkauft es als „Kinderschutz“ – doch am Ende steht verdachtslose Durchleuchtung privater Chats. Ein Schritt in Richtung digitaler Kontrollstaat. Unser Medienpolitischer Sprecher Jens Cotta hat dazu im Thüringer Landtag klare Worte gefunden. In den Debatten um digitale Sicherheit mischt sich im Osten Deutschlands oft eine historische Schwere in die Argumente, die im Westen so nicht immer greifbar ist. Die Erinnerung an eine Zeit, in der das gesprochene oder geschriebene Wort nicht nur privat war, sondern auch staatlich „mitgelesen“ werden konnte, bildet den Resonanzboden für die aktuelle Kritik an der sogenannten EU-Chatkontrolle.

Es ist ein diffuses Gefühl, das sich bei vielen Menschen einstellt, wenn der Staat plötzlich tiefes Interesse an privater Kommunikation zeigt. Die CDU verkauft es als „Kinderschutz“ – doch am Ende steht verdachtslose Durchleuchtung privater Chats. Ein Schritt in Richtung digitaler Kontrollstaat. Unser Medienpolitischer Sprecher Jens Cotta hat dazu im Thüringer Landtag klare Worte gefunden. In den Debatten um digitale Sicherheit mischt sich im Osten Deutschlands oft eine historische Schwere in die Argumente, die im Westen so nicht immer greifbar ist. Die Erinnerung an eine Zeit, in der das gesprochene oder geschriebene Wort nicht nur privat war, sondern auch staatlich „mitgelesen“ werden konnte, bildet den Resonanzboden für die aktuelle Kritik an der sogenannten EU-Chatkontrolle.

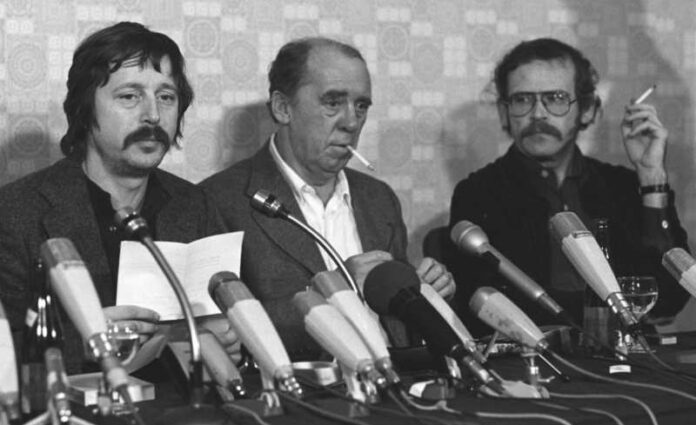

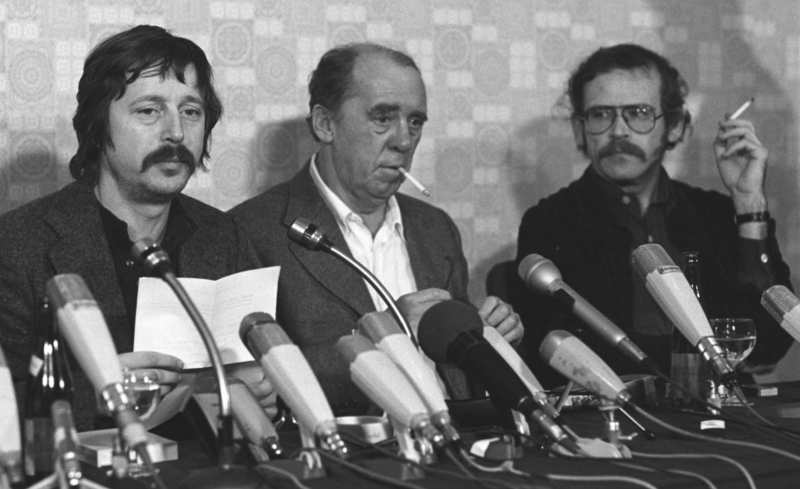

Köln, November 1976, die Sporthalle ist gefüllt, Scheinwerfer richten sich auf einen Mann mit Gitarre und Schnurrbart. Während er auf der Bühne der IG Metall singt, sitzen hunderte Kilometer östlich Menschen in ihren Wohnzimmern vor den Fernsehgeräten und verfolgen jede Zeile, übertragen durch die Frequenzen des Westfernsehens.

Köln, November 1976, die Sporthalle ist gefüllt, Scheinwerfer richten sich auf einen Mann mit Gitarre und Schnurrbart. Während er auf der Bühne der IG Metall singt, sitzen hunderte Kilometer östlich Menschen in ihren Wohnzimmern vor den Fernsehgeräten und verfolgen jede Zeile, übertragen durch die Frequenzen des Westfernsehens.