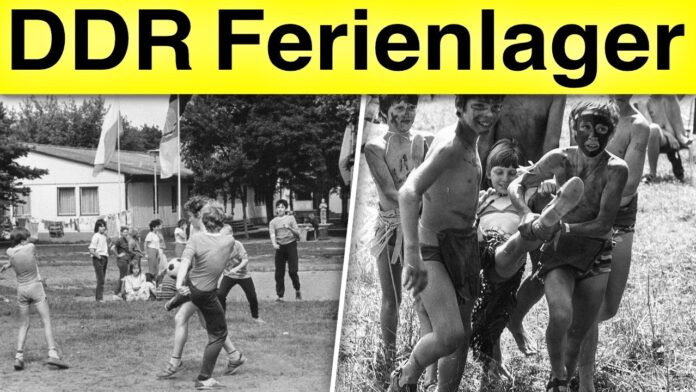

Für viele Kinder in der DDR waren die Ferienlager das große Sommerziel und der Höhepunkt des Jahres. Noch bevor die Zeugnisse verteilt waren, begann die Aufregung, und man zählte die Tage bis zur Abholung auf Strichlisten. Es war ein Ritual des Packens, bei dem Muttis eine detaillierte Liste erstellten, die von Zahnbürste und Badehose bis hin zu wichtigem Briefpapier reichte – oft fehlten jedoch essenzielle Dinge wie Tischtenniskellen oder Kassetten. Mit klopfendem Herzen versammelte man sich am Abreisetag, oft vor dem Betrieb, der das Lager organisierte, und die lauten Ikarus-Busse transportierten die aufgeregten Kinder in eine Welt, die nach Freiheit und Regeln zugleich roch.

Ankunft in einer neuen Welt

Die Lager, von denen es zeitweise über 6000 in der DDR gab und die häufig vom FDGB oder großen Betrieben organisiert wurden, erschienen riesig. Sie lagen am Waldrand, in Strandnähe oder manchmal mitten im Nirgendwo. Am Eingang warteten die Gruppenleiter, die oft selbst noch jung waren, aber fast immer herzlich und bei der FDJ aktiv waren. Nach der Begrüßung erfolgte die Einteilung in altersgleiche Gruppen, Jungen und Mädchen getrennt. Der erste Weg führte zur Unterkunft, wo Betten bezogen und Taschen in klapprigen Spinden verstaut wurden – wer sich auskannte, sicherte sich das untere Bett, da es oben oft zu heiß war.

Ein durchgetakteter Tag voller Abenteuer und Pflicht

Der Tag im Ferienlager war kein Tag wie zu Hause; er war durchgetaktet. Früh am Morgen, noch ehe die Sonne richtig aufgegangen war, rief ein Pfiff oder der Gruppenleiter zum Aufstehen und Antreten. Frühsport war Pflicht, egal ob Hampelmänner oder Rundenlauf, und danach folgte der erste Appell des Tages. Man stand in Reih und Glied, Blick nach vorn, und das offizielle Motto lautete: „Seid bereit – immer bereit!“.

Der Vormittag war voller Programm: Stationsläufe, Bastelrunden oder Naturerkundungen. Auf dem Sportplatz wurde gelacht und gestritten, und beim Seilziehen kämpften Gruppen gegeneinander. Einmal pro Lager gab es die Lagermeisterschaft, ein „großes Ding“, bei dem jeder mitmachen musste. Ob Wurfspiele, Tischtennisturnier oder Liegestütz-Wettbewerbe – die Siegerurkunden wurden mit Stolz entgegengenommen, man fühlte sich „stolz wie ein Olympiasieger“.

Ein besonderes Highlight war das Neptunfest, das meist am zweiten Wochenende stattfand. Neptun selbst, oft mit Pappkrone und Bart aus Mobschnur, stieg aus dem See und wurde von angemalten Wassergeistern begleitet. Wer noch nicht getauft war, wurde geschnappt, eingeseift, mit Wasser übergossen oder im See getaucht – manchmal musste man sogar einen gruseligen Trank aus Brausepulver in Gurkenwasser mit Essig trinken.

Der Nachmittag bot mehr Freiraum. Nach der obligatorischen Mittagsruhe konnte man Tischtennis, Skat oder Mau-Mau spielen oder kleine Ausflüge zu versteckten Lichtungen oder alten Bunkern unternehmen. Diese freien Stunden waren besonders wertvoll, da man sich in ihnen verlieren konnte, in Gesprächen, im Spiel oder einfach in der Sonne.

Gemeinschaft, erste Gefühle und geheime Abenteuer

Im Ferienlager entstand Gemeinschaft, nicht weil sie befohlen wurde, sondern weil sie einfach passierte. Doch die Tage waren nicht nur durchorganisiert. Nachts entwickelte sich eine eigene Dynamik; das Austesten von Grenzen gehörte dazu. Kleine Streiche wie Zahnpasta auf der Türklinke oder Wasserbomben waren an der Tagesordnung. Die schlimmste Strafe war es, nach Hause geschickt zu werden, was glücklicherweise selten vorkam. Die älteren Kinder, oft mutiger und übermütiger, schlichen heimlich aus dem Lager oder lauschten an den Baracken der Mädchen – manche rauchten sogar heimlich oder tranken Schnaps. Das oberste Gebot war: „sich bloß nicht erwischen lassen“. Doch in diesen Momenten lernte man auch Verantwortung und gegenseitige Hilfe.

Ferienlager waren oft auch der Ort der allerersten großen Gefühle. In der siebten Klasse wurde das „uninteressante andere Geschlecht“ plötzlich zum wichtigsten Thema. Am Lagerfeuer oder bei der Lagerdisco passierten die ersten Flirts, heimlich wurden Zettel getauscht, und ein Blick oder ein Kichern konnte alles verändern. Ein Abschiedskuss war der Höhepunkt dieser jungen Romanzen, Gefühle, die in Filmen wie „Sieben Sommersprossen“ festgehalten wurden und die ersten Schritte aus der Kindheit markierten.

Doch nicht jeder Moment war leicht. Heimweh schlich sich besonders in den ersten Nächten durch die Ritzen der Barackenfenster. Briefe nach Hause waren ein „Rettungsanker“, oft wichtiger war jedoch der beigelegte Geldschein, der wie „Weihnachten im Juli“ war und den Kauf von Süßigkeiten im Konsum ermöglichte. Trotz kleinerer Konflikte und Mutproben wie dem nächtlichen Gang zur Toilette, waren es gerade diese Herausforderungen, an denen die Kinder wuchsen. Am Ende zeigte sich immer der Zusammenhalt: Weinte einer, saß jemand daneben; wurde jemand vermisst, suchten alle. Das Ferienlager war trotz seiner Rauheit ein Schutzraum.

Zwischen Völkerfreundschaft und sozialistischer Erziehung

Die Ferienlager in der DDR waren auch ein Ort der politischen Bildung – „Sozialismus zum Anfassen“. Die politische Erziehung war stets präsent, vom Fahne hissen und gemeinsamen Singen beim Appell bis hin zu kleinen Vorträgen über Themen wie Frieden oder Klassenkampf. Werte wie Gemeinschaft statt Egoismus, Ordnung und gegenseitige Hilfe wurden in Spielen und Aufgaben vermittelt. Für die Kinder war dies normal, da das Lager die organisierte, disziplinierte und solidarische Welt der DDR in Miniatur widerspiegelte.

Interessanterweise öffneten sich einige Lager auch über die Grenzen hinaus. Zwischen 1950 und 1960 nahmen DDR-Ferienlager sogar westdeutsche Kinder auf. Organisiert über die „zentrale Arbeitsgemeinschaft Frohe Ferien für alle Kinder“, sollte Kindern aus kinderreichen oder arbeitslosen Haushalten ein kostenloser Aufenthalt ermöglicht werden, um ihnen die „vermeintlichen Vorzüge des Sozialismus“ nahezubringen. Trotz anfänglicher Unterschiede in Akzent, Kleidung und Verhalten, prägten oft gemeinsame Tischtennis-Matches oder Lagerfeuerabende die Erinnerung, nicht die Ideologie. Nach dem Mauerbau endeten diese Westkontakte abrupt, kehrten aber in den 70er- und 80er-Jahren im Zuge der Entspannungspolitik kurzzeitig zurück. Nun kamen Kinder aus sozialistischen Bruderstaaten wie Polen, Ungarn oder der Tschechoslowakei, aber auch wieder westdeutsche Kinder aus DKP-nahen Haushalten. Der offizielle Zweck war „Völkerfreundschaft“ und „internationale Solidarität“, doch oft entstand etwas ehrlicheres: tiefgehende Freundschaften. Es wurden Adressen, Schokolade und Geschichten getauscht, und manchmal fand eine heimliche Kassette mit Rockmusik aus dem Westen ihren Weg in die Koffer. Die Kinder verstanden sich oft besser als die Ideologien, die sie begleiteten.

Der Abschied und die bleibenden Erinnerungen

Der letzte Tag kam für die meisten viel zu schnell. Koffer wurden mit einem „riesigen Klumpen aus benutzten Klamotten“ gefüllt und oft musste man sich mit einem Freund daraufsetzen, um ihn wieder zubekommen. Der Abschied schlich sich langsam ein, in den letzten Liedern, den verstohlenen Blicken und einem letzten Kuss der Sommerliebe. Manchen Tränen folgten stille Blicke aus dem Busfenster, und schon auf halber Strecke wurden die schönen Momente zu unvergesslichen Erinnerungen. Zu Hause wurde fast alles erzählt – von Nachtwanderungen bis zur Lagerdisco. Doch eines war allen klar: „Ferienlager, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder“.

Diese Zeit, die vielleicht vergangen ist, wird niemals vergessen – eine Ära voller Regeln und Freiheit, voller erster Gefühle und prägender Erfahrungen, die das kollektive Gedächtnis einer Generation formten.