Die Deutsche Demokratische Republik feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit eindrucksvollen Demonstrationen militärischer Stärke und einem klaren Bekenntnis zum Frieden. Unter dem Motto „Schaut her, was aus uns geworden ist“, würdigte Genosse Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates, die hervorragenden Leistungen des Volkes und der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Er betonte, die vergangenen drei Jahrzehnte seien eine Zeit der Verwirklichung der historischen Mission der Arbeiterklasse auf deutschem Boden gewesen, ein Weg harter Arbeit, großer Opfer und ständiger Klassenausseinandersetzungen mit dem Imperialismus. Die DDR, als erster sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern, sei buchstäblich „aus Ruinen auferstanden“.

Die Nationale Volksarmee: Garant des Friedens und der Sicherheit

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand die Nationale Volksarmee (NVA), die sich als zuverlässiger Gefährte im Kampf für die gemeinsame Sache präsentierte. Die Angehörigen der NVA wurden als treu in der Arbeit, beharrlich, tüchtig und bei Prüfungen standhaft gelobt. Im Sommer 1979 besuchte Genosse Honecker persönlich die Luftstreitkräfte/Luftverteidigung der NVA, wo er die Notwendigkeit betonte, die Verteidigungskraft der sozialistischen Staaten stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Er unterstrich die hohe Verantwortung der DDR an der „Nahtstelle der beiden Gesellschaftssysteme, der beiden Militärbündnisse in Europa“ und forderte die Streitkräfte auf, jederzeit allen Provokationen des Klassenfeindes zu begegnen und die Heimat zuverlässig zu schützen.

Die Manöver der Luftwaffe demonstrierten die beeindruckende Beherrschung sowjetischer Kampftechnik, die den wissenschaftlich-technischen Höchststand verkörpert. Hierbei wurde deutlich, dass die erfolgreiche Erfüllung von Gefechtsaufgaben ein kollektives Zusammenwirken von Flugzeug- und Hubschrauberführern, ingenieurtechnischem Personal, funktechnischen Truppen und rückwärtigen Diensten erfordert. Über 1400 militärische Kollektive hatten bereits den Titel „beste“ errungen, und 16 FDJ-Grundorganisationen erhielten in diesem Jahr ein rotes Ehrenbanner der SED. Die hohe militärische Meisterschaft zeigte sich auch bei der Vernichtung von Seezielen. Honecker forderte dabei eine kontinuierlich hohe Gefechtsbereitschaft und betonte, der Schlüssel zum Erfolg liege im vorbildlichen Handeln jedes Kommunisten.

Unzerstörbare Kampfgemeinschaft mit der Sowjetunion

Ein zentrales Thema war die unzerstörbare Kampfgemeinschaft mit der Sowjetarmee. Eine Militärdelegation der DDR unter Leitung des Ministers für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Hoffmann, besuchte die UdSSR, um die brüderlichen Bande zu festigen. Überall fanden die Genossen der NVA bei den sowjetischen Mot-Schützen, Panzersoldaten, Fliegern und Matrosen offene Herzen und die selbstlose Bereitschaft, reiche Erfahrungen im Ringen um eine hohe Gefechtsbereitschaft zu vermitteln. Gemeinsame Klasseninteressen, proletarische Traditionen, koordinierte Ausbildungsprogramme und eine einheitliche Ausrüstung und Bewaffnung bilden die Grundlage für die weitere Vertiefung dieses Bruderbundes.

Bei einem Besuch Honeckers bei sowjetischen Truppen, die eine taktische Übung mit Gefechtsschießen abhielten, wurde die Kampfkraft der sowjetischen Streitkräfte hervorgehoben – nicht nur durch moderne Waffen, sondern vor allem durch die Soldaten selbst: treue Internationalisten, ideologisch gefestigt und gut ausgebildete Verteidiger der Heimat. Honecker gratulierte den Gardisten zu ihren hervorragenden Leistungen. Er betonte, dass 30 Jahre DDR auch drei Jahrzehnte fester Freundschaft mit dem Sowjetland bedeuten. Die enge Kampfgemeinschaft der NVA mit der Sowjetarmee, insbesondere mit den in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräften, habe einen hohen Reifegrad erreicht. Beide Armeen kämpfen verantwortungsbewusst an einer für das Schicksal der Menschheit entscheidenden Front.

Die Berliner Friedensinitiative und die Verteidigung des Sozialismus

Trotz der militärischen Schlagkraft unterstrich die DDR ihren Einsatz für den Weltfrieden. Genosse Leonid Breschnew unterbreitete im 30. Jahr der DDR ein Programm gegen „imperialistischen Rüstungswahn und Kriegspolitik“ für die Festigung des Friedens, bekannt als „Berliner Friedensinitiative“. Diese Vorschläge seien Ausdruck der Friedensliebe und des guten Willens der Sowjetunion und der anderen Staaten des Warschauer Vertrages. Der Filmbericht betonte, dass der Frieden „hartnäckig und zäh errungen sein“ will und die Soldaten ihren militärischen Auftrag in diesem Sinne erfüllen.

Die strategische Doktrin der sozialistischen Staaten ist explizit auf die Sicherung des Friedens ausgerichtet, ohne die Absicht, Staaten oder Staatengruppen zu bedrohen. Die Ehrenparade der NVA in Berlin am Morgen des 30. Jahrestages war daher nicht nur ein Zeugnis militärischer Schlagkraft, sondern auch ein Bekenntnis zu Lenins Feststellung, dass nur die Revolution etwas wert ist, die sich auch zu verteidigen versteht. Sie veranschaulichte die qualitativen Veränderungen der Kampftechnik in den Waffengattungen der NVA.

Gleichzeitig bewies die Volksmarine bei ihrer Flottenparade im Rostocker Hafen hohe Kampfkraft und Disziplin. Ihr ist der Schutz des Küstenvorfeldes der Republik anvertraut, und gemeinsam mit den verbündeten Ostseeflotten sorgen sie dafür, dass die Ostsee „ein Meer des Friedens“ bleibt.

Die gute Ausrüstung und Ausbildung der NVA sei auch der fleißigen Arbeit der Werktätigen zu verdanken – des Drehers, des Genossenschaftsbauern und des Wissenschaftlers. Mit gleichem Kampfgeist und Optimismus wie im 30. Jahr will die DDR gemeinsam mit ihrem ganzen Volk und an der Seite starker Freunde die Aufgaben der Zukunft meistern.

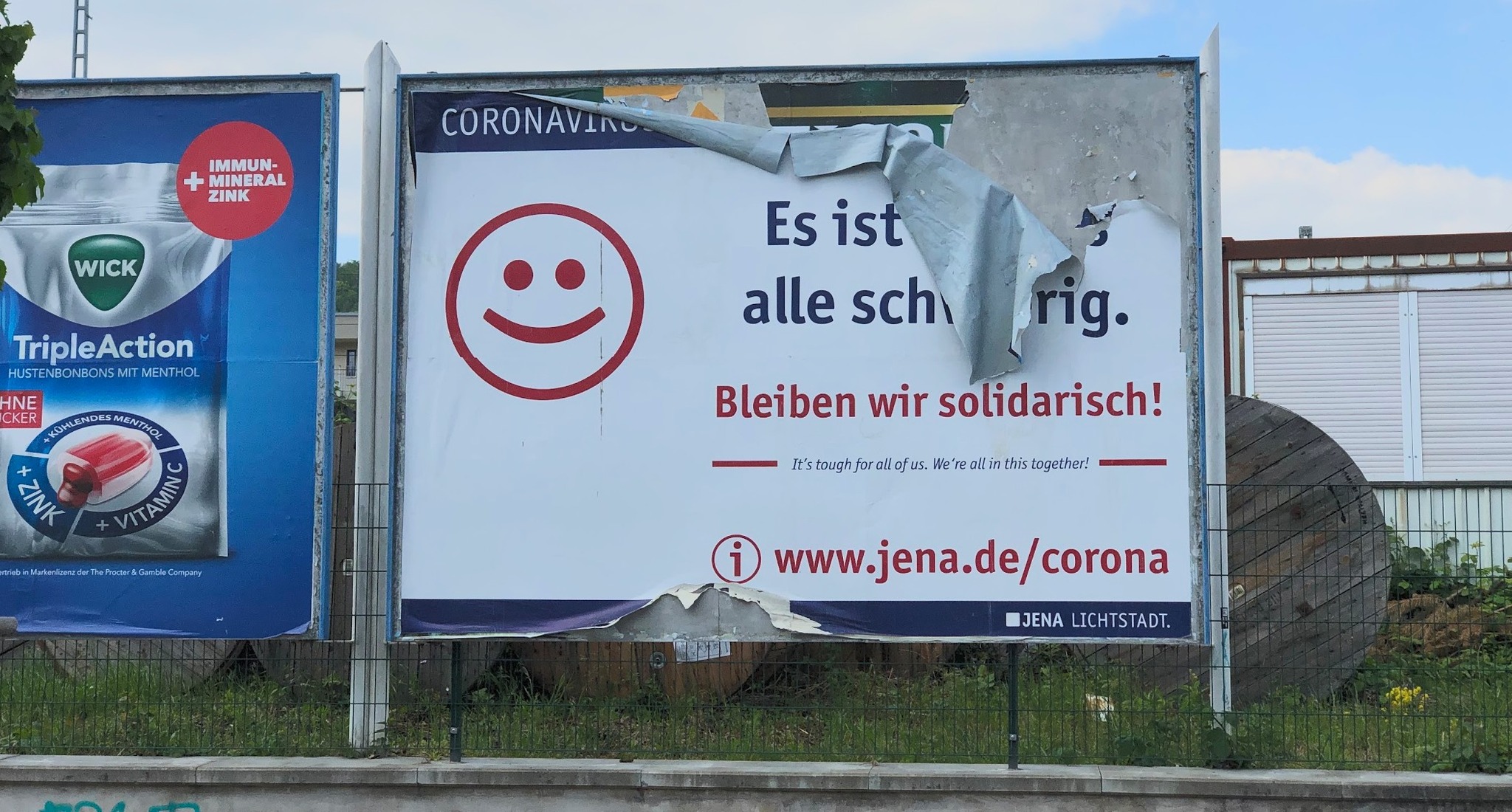

Ein detaillierter Peer-Review des Robert Koch-Instituts (RKI) wirft ein kritisches Licht auf ein Dokument der Stadt Jena zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie. Die Anmerkungen, die einem mutmaßlichen „Strategiepapier“ gelten sollten, zeichnen das Bild eines Textes, der in seiner aktuellen Form weniger eine kohärente Strategie als vielmehr ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen darstellt. Die Kritikpunkte reichen von der Grundstruktur über die Datenpräsentation bis hin zu konkreten inhaltlichen Widersprüchen und dem Fehlen einer klaren strategischen Linie.

Ein detaillierter Peer-Review des Robert Koch-Instituts (RKI) wirft ein kritisches Licht auf ein Dokument der Stadt Jena zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie. Die Anmerkungen, die einem mutmaßlichen „Strategiepapier“ gelten sollten, zeichnen das Bild eines Textes, der in seiner aktuellen Form weniger eine kohärente Strategie als vielmehr ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen darstellt. Die Kritikpunkte reichen von der Grundstruktur über die Datenpräsentation bis hin zu konkreten inhaltlichen Widersprüchen und dem Fehlen einer klaren strategischen Linie.