Die größte Transformation der Arbeitswelt hat bereits begonnen. Führende Zukunftsforscher wie Prof. Dr. Pero Mićić warnen davor, die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik zu unterschätzen, und fordern eine radikale Neuaufstellung unseres Wirtschaftssystems. Andernfalls droht das „Horrorszenario“.

Pero Mićić, international anerkannter Experte für Zukunftsmanagement, der bereits 1991 das erste Unternehmen für Zukunftsmanagement in Europa gründete, schlägt Alarm. Er gilt als Koryphäe seines Fachgebiets und berät Führungsteams großer Konzerne und Mittelständler zu Zukunftsstrategien. Mićić zufolge befindet sich die Welt bereits auf einer Exponentialkurve der Entwicklung in den Bereichen KI und Robotik.

Geschwindigkeit und Bedeutung: Warum es diesmal anders ist

Während viele Menschen die Befürchtungen über Jobverluste durch KI mit Verweis auf vergangene Industrielle Revolutionen abtun, warnen Experten vor einem gefährlichen Trugschluss. Das Argument, dass bisher immer neue Jobs entstanden sind (wie nach der Dampfmaschine oder der Einführung des Internets), hat diesmal gewichtige Einschränkungen.

Die aktuelle technologische Entwicklung unterscheidet sich laut Mićić in dreifacher Hinsicht von früheren Umbrüchen:

1. Die Geschwindigkeit: Eine Technologie hat sich noch nie in dieser Geschwindigkeit entwickelt.

2. Die Bedeutung: Bisher wurden primär körperliche und Teile der kognitiven Fähigkeiten erweitert. Jetzt wird tatsächlich das menschliche Gehirn erweitert.

3. Die Emotionen: Menschen tendieren zum Confirmation Bias, indem sie Nachrichten herausfiltern, die ihre eigene positive Erwartung bestätigen.

Die Leistungsfähigkeit moderner KI wird massiv unterschätzt. Modelle erreichen mittlerweile Intelligenzquotienten von 140 und mehr. Kein Mensch kann all jene Aufgaben lösen, die die besten KIs heute in dieser Geschwindigkeit bewältigen.

Die Konsequenzen sind drastisch und dramatisch: Innerhalb eines langfristigen Horizonts von 10 bis 15 Jahren werden 60 bis 80 Prozent der heutigen menschlichen Tätigkeiten nicht mehr durch Menschen erledigt.

Der Webfehler des Systems und das Eigentum

Die Mehrheit der Menschen baut ihre Existenz auf ihrer Arbeitsleistung auf. Das derzeitige System, in dem über 90 Prozent der Menschen abhängig beschäftigt sind, hat 200 Jahre lang gut funktioniert, wird aber in der Post Labor Economy versagen. Mićić spricht hier vom katastrophalen Webfehler unseres Wirtschaftssystems.

Um einen Zusammenbruch zu verhindern, muss das System geändert werden. Die einzige Gruppe, die sich heute schon auf die KI-Welt freut und keine Angst vor zunehmender Automatisierung hat, sind die Eigentümer produktiven Vermögens (Anteile an Unternehmen, die sich auf KI vorbereitet haben).

Die logische Konsequenz ist, Menschen zu Eigentümern produktiven Vermögens zu machen. Dies ist eine riesige Aufgabe, die politisch bisher kaum angegangen wurde, da politische Akteure selten zukunftsintelligent handeln.

Als konkrete Maßnahmen nennt Mićić unter anderem:

• Startkapital bei Geburt: Jedes Baby könnte 100.000 Euro erhalten, auf die es bis zum 60. Lebensjahr nicht zugreifen darf, die es aber beleihen könnte.

• Investitionsförderung: Menschen, die ihren Job an autonome Technologie verlieren (z. B. LKW-Fahrer an autonome LKWs), müssen geholfen werden, direkt in diese neuen Technologien zu investieren.

Grundeinkommen und Negative Einkommenssteuer

Da der Aufbau von Vermögen Zeit benötigt, werden Transferleistungen nötig sein. In der Diskussion stehen das bedingungslose Grundeinkommen (Existenzsicherung) und das von Elon Musk geforderte Universal High Income (UHI).

Mićić hält ein bedingungsloses Grundeinkommen für nicht notwendig. Er schlägt stattdessen eine negative Einkommenssteuer vor. Dieses Konzept sieht vor, dass nur jene einen Betrag vom Finanzamt aufgefüllt bekommen, die in ihrer Steuererklärung ein Einkommen unter einem bestimmten Betrag nachweisen. Dadurch könnte das gesamte Sozialsystem theoretisch ersetzt werden, da die Infrastruktur (Software, Daten, Prozesse) bereits vorhanden ist.

Als plausibelste Finanzierungsquelle für diese Transfers sieht der Experte nicht die Besteuerung großer Vermögen (die nur für wenige Monate reichen würde) oder die Maschinensteuer, sondern die Unternehmenssteuern. Mićić argumentiert, dass die Produktivität besteuert werden müsse, da der Unternehmensertrag die gesamte Wertschöpfung abbilde.

Der wahrscheinlichste Pfad: Krise vor Überfluss

Obwohl langfristig ein Überflussszenario (Sustainable Abundance) möglich ist, in dem die Lebensqualität enorm zunimmt und die Lohn- und Gehaltskosten aus Produkten und Dienstleistungen verschwinden (massive technische und wirtschaftliche Deflation), glaubt Mićić, dass der Weg dorthin steinig wird.

Der Mensch sei ein kurzsichtiges Wesen (Homopräsenz), das Risiken meiden möchte. Die Angst vor dem Risiko führt paradoxerweise zum größten Risiko.

Da die Menschen nicht reibungslos agieren und das deutsche Sprachgebiet aufgrund der Risikoaversion nicht zu den Vorreitern gehören wird, erwartet Mićić, dass wir zuerst in ein mehr oder minder schlimmes Krisenszenario geraten, bevor wir uns langsam dem Überflussszenario nähern.

Das Horrorszenario skizziert Mićić wie folgt: Unternehmen werden aus Wettbewerbsgründen gezwungen sein, KI und humanoide Roboter zu nutzen. Humanoide Roboter könnten pro Stunde nur 3 bis 4 Euro kosten. Wenn Menschen dadurch weniger traditionelle Arbeitsplätze und Einkommen haben, können sie weniger kaufen. Dies führt zu sinkenden Umsätzen bei Unternehmen und fehlenden Steuereinnahmen beim Staat, der die Transfers nicht zahlen kann. Es entsteht eine Abwärtsspirale, die politisch und gesellschaftlich schwierig wird.

Die Rolle des Menschen: Unternehmer sein

In dieser transformierten Welt sind die menschlichen Fähigkeiten wichtiger denn je. Mićić rät dringend dazu, nicht länger in Berufen oder Jobs zu denken, sondern sich auf Probleme von Menschen zu konzentrieren und deren Lösung zur eigenen Mission zu machen.

Die Rolle des Menschen sei es, Mensch zu sein—und zwar ein exzellenter Mensch. Maschinen können dies nicht. Gefragt sind:

• Logisches Denken

• Empathie und emotionale Intelligenz

• Selbstinitiative und unternehmerisches Handeln

• Handeln nach ethischen Prinzipien

Ergänzend dazu sei eine technologische Qualifikation in der Tiefe nötig.

Der Arbeitsmarkt wird sich stark verändern. Das Angestelltenverhältnis, das Mićić als „Selbstständigkeit mit einem Kunden“ beschreibt, werde weniger sicher. Er erwartet einen starken Trend hin zur Gig Economy. Angesichts der Unsicherheit, die KI in traditionelle Jobs bringt, sei es sicherer, mehrere Kunden als Freiberufler oder Selbstständiger zu haben. Mićić rät Studierenden: „Have a business und sei auch nur nebenbei“.

Das Positive daran ist, dass wir Menschen uns künftig mehr um das kümmern können, was uns wirklich wichtig ist, etwa um unsere Mitmenschen. Es besteht die Hoffnung auf eine menschlichere Welt.

Die Bevölkerung Jenas ist zunehmend auf Zuwanderung angewiesen: Mittlerweile leben über 19.600 Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund in der Stadt. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung stieg von 8,3 Prozent im Jahr 2011 auf 18,2 Prozent im Jahr 2024. Ohne diesen Zuwachs wäre die Bevölkerung Jenas in den letzten Jahren deutlich geschrumpft.

Die Bevölkerung Jenas ist zunehmend auf Zuwanderung angewiesen: Mittlerweile leben über 19.600 Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund in der Stadt. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung stieg von 8,3 Prozent im Jahr 2011 auf 18,2 Prozent im Jahr 2024. Ohne diesen Zuwachs wäre die Bevölkerung Jenas in den letzten Jahren deutlich geschrumpft.

Wer sich durch die 80 Seiten des neuen Migrationsberichts der Stadt Jena kämpft, erkennt schnell: Die Stadt bemüht sich, sie integriert, sie qualifiziert. Aber sie kann an vielem schlicht nichts ändern – die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt von außen.

Wer sich durch die 80 Seiten des neuen Migrationsberichts der Stadt Jena kämpft, erkennt schnell: Die Stadt bemüht sich, sie integriert, sie qualifiziert. Aber sie kann an vielem schlicht nichts ändern – die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt von außen.

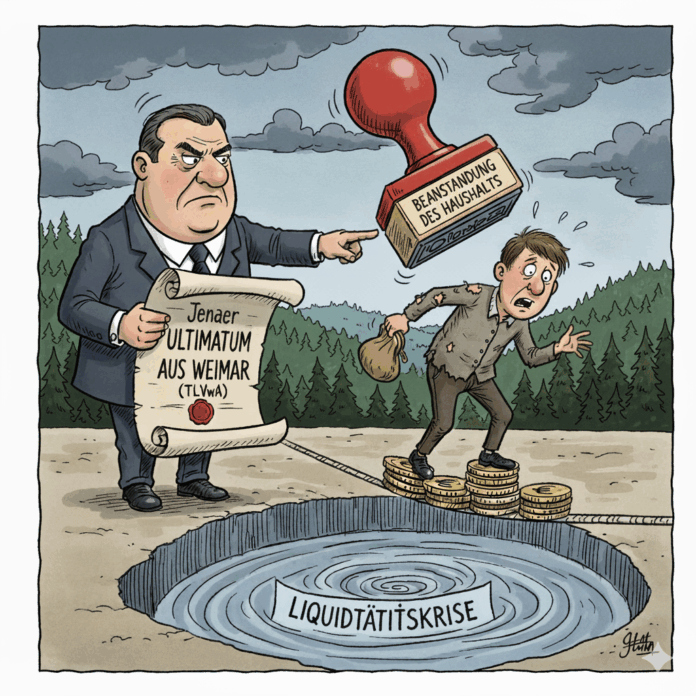

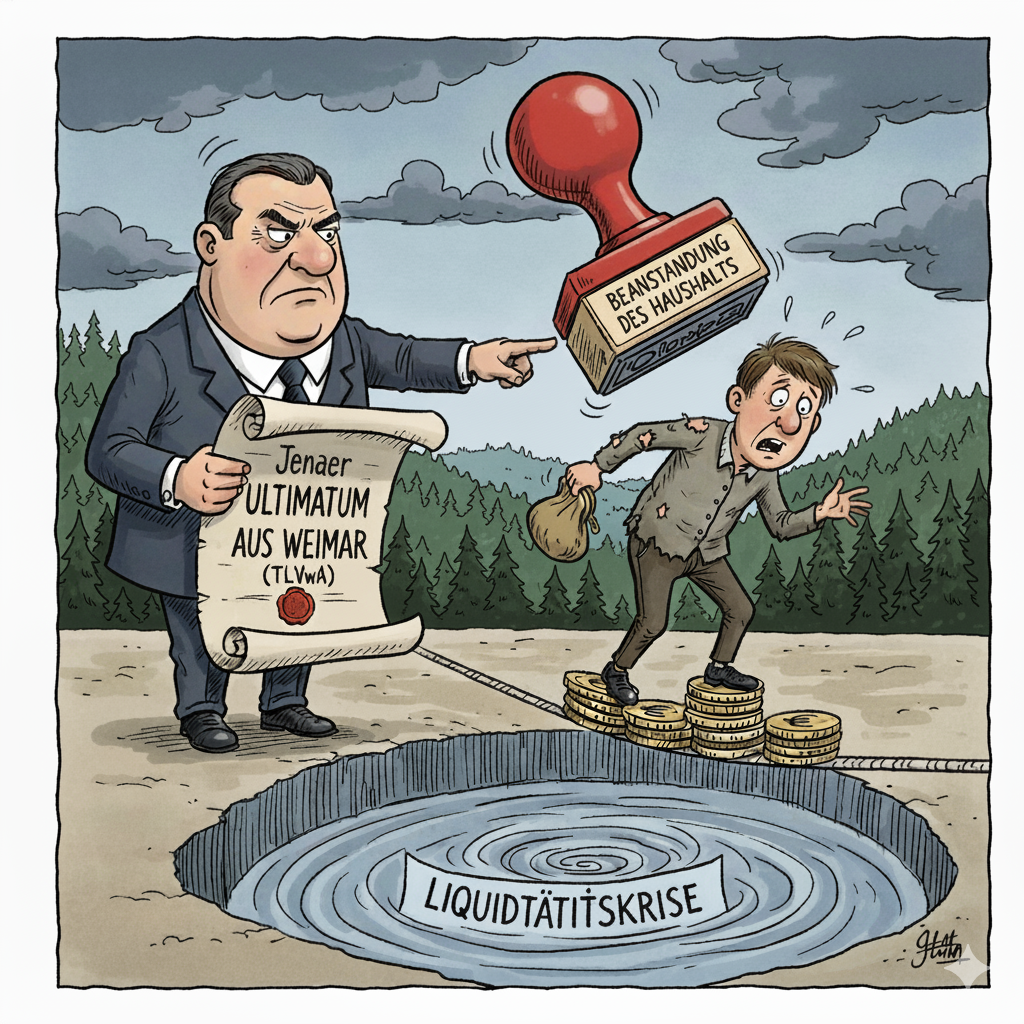

Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Jena für die Jahre 2025 und 2026 (Stadtratsbeschluss vom 19.12.2024) zwar formal in Teilen genehmigt, diese Freigabe jedoch mit harten Rügen und einer ernsten Warnung vor der Zahlungsunfähigkeit verbunden. Der Bescheid, adressiert an Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche und datiert auf den 17. April 2025, legt offen, dass Jena mit massiven administrativen Rückständen kämpft und die Liquidität der Stadt ab 2026 aufgebraucht sein wird.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Jena für die Jahre 2025 und 2026 (Stadtratsbeschluss vom 19.12.2024) zwar formal in Teilen genehmigt, diese Freigabe jedoch mit harten Rügen und einer ernsten Warnung vor der Zahlungsunfähigkeit verbunden. Der Bescheid, adressiert an Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche und datiert auf den 17. April 2025, legt offen, dass Jena mit massiven administrativen Rückständen kämpft und die Liquidität der Stadt ab 2026 aufgebraucht sein wird.