Die psychologische Repression der Staatssicherheit war kein Nebeneffekt eines überwachungsfixierten Sicherheitsapparates, sondern ein präzise konzipiertes System zur Zerstörung des Individuums. Das Zeugnis von Mario Röllig verdeutlicht, wie tiefgreifend dieses System wirkte – lange vor der eigentlichen Haft und weit darüber hinaus. Der Fall zeigt exemplarisch, wie das MfS Kontrolle als psychologische Kriegsführung verstand: subtil, berechnend und mit einem langen Atem.

Die psychologische Repression der Staatssicherheit war kein Nebeneffekt eines überwachungsfixierten Sicherheitsapparates, sondern ein präzise konzipiertes System zur Zerstörung des Individuums. Das Zeugnis von Mario Röllig verdeutlicht, wie tiefgreifend dieses System wirkte – lange vor der eigentlichen Haft und weit darüber hinaus. Der Fall zeigt exemplarisch, wie das MfS Kontrolle als psychologische Kriegsführung verstand: subtil, berechnend und mit einem langen Atem.

Bereits der Anwerbeversuch, der sich als Mischung aus Verlockung und Drohung präsentierte, zielte darauf ab, moralische Gewissheiten zu erschüttern. Die Stasi machte sich die Mangelwirtschaft der DDR zunutze und spielte mit der Versuchung eines schnellen Autos, einer Wohnung oder der Karriere. Als Röllig ablehnte, folgte keine Ruhe, sondern der nächste Schritt im Eskalationsplan: berufliche Degradierung, soziale Isolation und sichtbare Überwachung im Alltag. Das Ziel war nicht Information, sondern Einschüchterung – die schrittweise Auflösung von Vertrauen und Selbstwert.

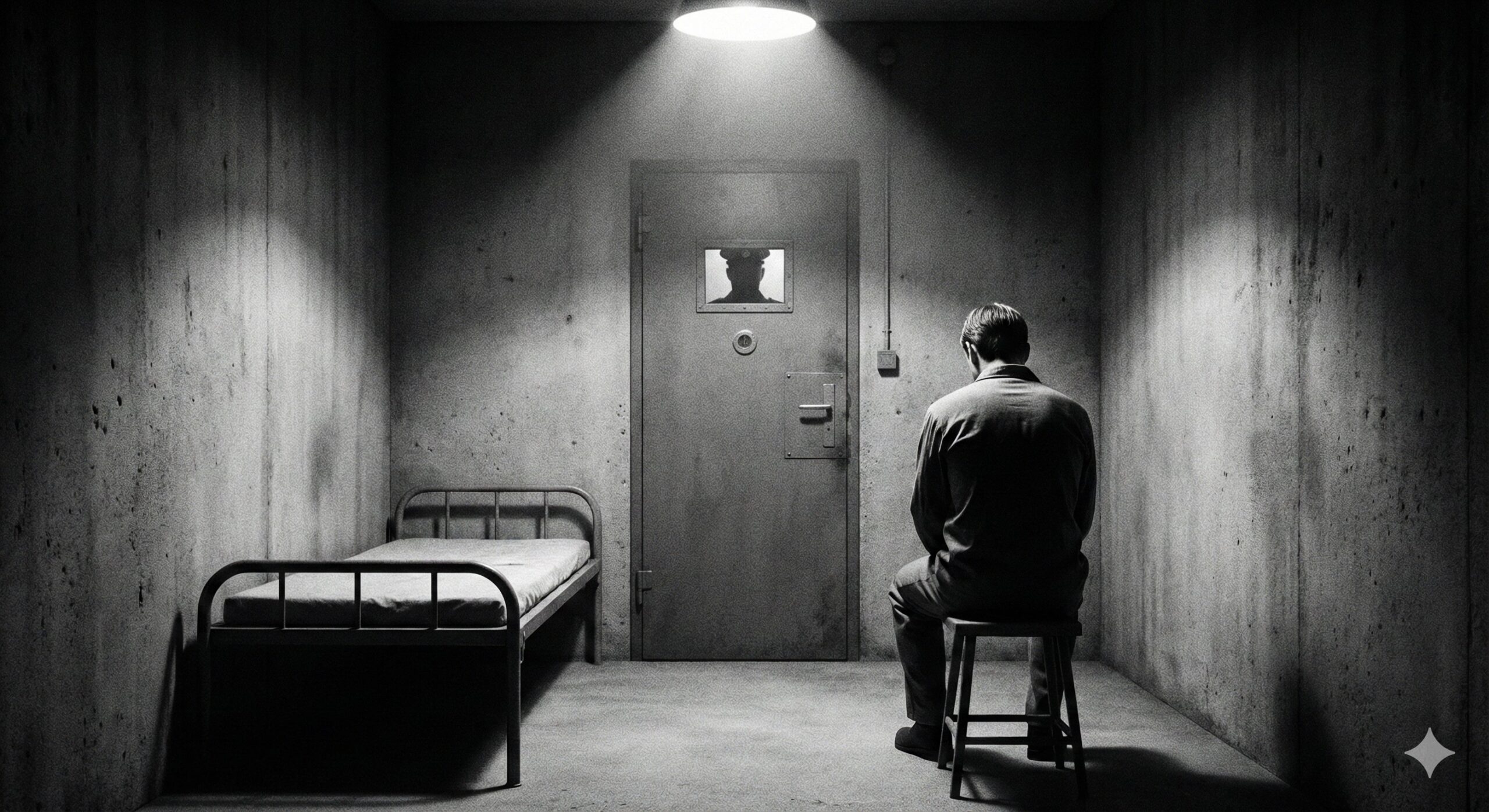

In Hohenschönhausen erreichte die Strategie ihren Höhepunkt. Dort ging es nicht um körperliche Gewalt, sondern um die systematische Entpersönlichung: Isolation, ständige Kontrolle, Schlafentzug, Willkür. Die Nummer ersetzte den Namen, der Körper wurde Objekt staatlicher Verfügbarkeit. Selbst die medizinische Abteilung diente nicht dem Schutz, sondern der Funktionssicherung für Verhöre und den politischen Freikauf.

Doch die tiefsten Verletzungen entstanden jenseits der Gefängnismauern. Der Verrat aus dem engsten Umfeld, die Instrumentalisierung der Eltern, die Drohungen vor der Ausreise – all dies zeigt, dass Repression als langfristige Zerstörung sozialer Bindungen angelegt war. Die Stasi wollte nicht nur Gehorsam erzwingen, sondern Lebensläufe brechen.

Mario Rölligs Geschichte erinnert daran, dass psychologische Gewalt nicht weniger zerstörerisch ist als physische. Sie hinterlässt Narben, die erst in der Freiheit sichtbar werden. Und sie mahnt, wie wichtig das Erinnern bleibt: weil sich die subtilen Formen von Einschüchterung und Entwürdigung nie offen ankündigen – aber jederzeit wiederkehren können.