Berlin-Buch/Erlangen-Nürnberg. Eine neue Studie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bringt erschütternde Details über die Zustände in der forensisch-psychiatrischen Klinik „Haus 213“ in Berlin-Buch ans Licht. Bis zum Ende der DDR waren die Bedingungen in der Einrichtung, die psychisch erkrankte Straftäter unterbrachte, von Überfüllung, maroder Infrastruktur und einer tiefgreifenden Infiltration durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) geprägt.

Verwahrlosung statt Therapie: Einblicke in die Hölle von „Haus 213“

Dr. Rainer Erices, Medizinhistoriker und Arzt von der FAU, hat Akten aus dem Landesarchiv Berlin, dem Bundesarchiv und dem Stasi-Unterlagen-Archiv systematisch aufgearbeitet, um die Geschichte der Klinik nach 1968 zu beleuchten. Trotz der Einführung eines neuen Strafgesetzbuches der DDR in diesem Jahr, das grundlegende Reformen forderte und den Maßregelvollzug abschaffte, blieben die Zustände verheerend.

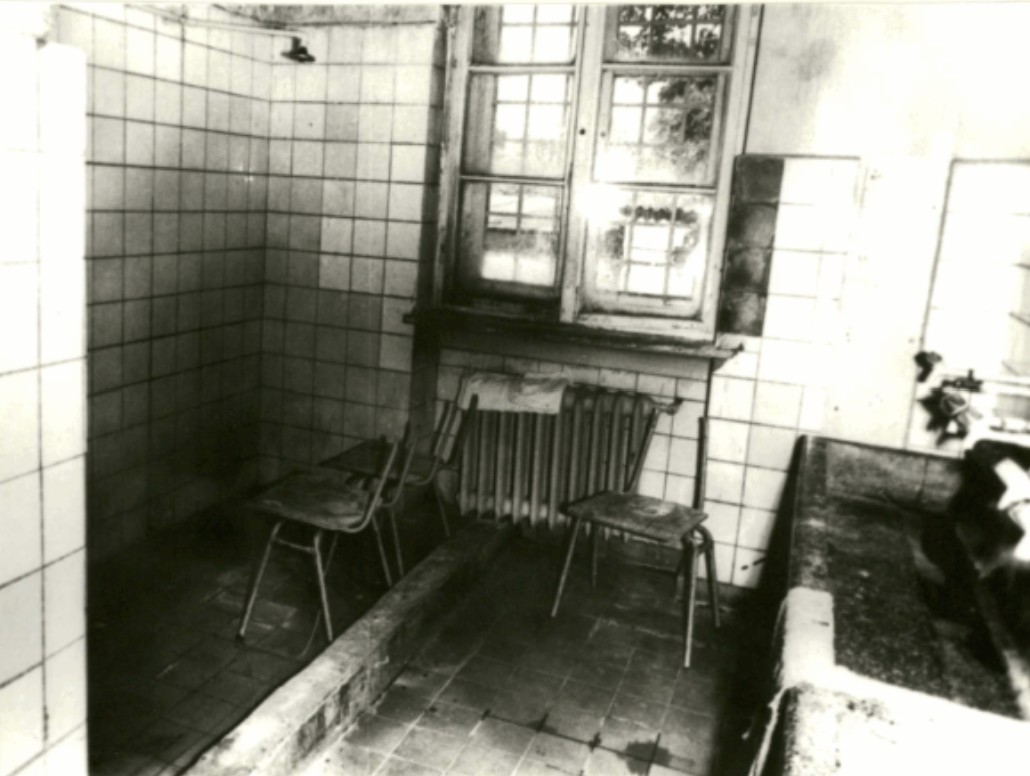

Archivfotos und Stasi-Akten zeichnen ein Bild „völliger Trostlosigkeit“ und „menschenunwürdiger Bedingungen“, so Dr. Erices. Das um die Jahrhundertwende erbaute Gebäude wurde kaum saniert, was zu einem völligen Verschleiß der Sanitär-, Elektro- und Heizungsanlagen führte. Im Winter sanken die Temperaturen in den Zimmern teilweise auf bis zu 3 Grad Celsius. Badezimmer und Küchen waren „vollkommen verdreckt und verschimmelt“.

Die Überbelegung war eklatant: Patientinnen und Patienten aus der Rehabilitation wurden in die Klinik eingegliedert, was zu solch extremen Platzmangel führte, dass „ehemalige Toiletten zu Arbeitsplätzen für die Ärzte umgebaut wurden“, berichtet Erices. Aufenthaltsräume mussten mehreren Zwecken dienen, etwa als Fernsehraum, Pausenraum und Besucherzimmer für eine Station mit 48 Patienten sowie zwei weiteren Stationen mit insgesamt 90 Patienten. Eine Station mit 42 Patienten hatte keinen eigenen Aufenthaltsraum, und der Flur diente gleichzeitig als Speiseraum. Die unzureichende Instandhaltung führte dazu, dass selbst nach Renovierungen wie dem Anstrich eines Bades, die veralteten Rohrleitungen nicht erneuert wurden, was schnell wieder zu feuchten Wänden und Schäden führte.

Die Stasi als heimlicher Akteur im Klinikalltag

Ein besonders beunruhigender Aspekt der Studie ist die umfassende Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein Großteil der leitenden Ärzte war für die Stasi tätig und berichtete detailliert über Mitarbeitende und Patientinnen und Patienten. „Die Anzahl der Stasi-Spitzel ist beachtlich“, betont Erices und kritisiert: „Die Geheimpolizei hat direkt in die Privatsphäre von Erkrankten eingegriffen.“ Er nennt dies einen eindeutigen Missbrauch, der damals wie heute inakzeptabel sei, insbesondere das Verraten von Patientengeheimnissen. Obwohl die politische Absicht nicht war, Menschen in der Psychiatrie verwahrlosen zu lassen, zeige sich hier ein deutliches Versagen des Systems.

Lehren für die Gegenwart: Schutz von psychisch Erkrankten bleibt aktuell

Dr. Erices, der am FAU-Institut für Geschichte und Ethik der Medizin forscht und die Arbeitsgruppe „Medizingeschichte der DDR“ leitet, betont die anhaltende Relevanz der Studienergebnisse. „Die Frage, wie wir mit psychisch erkrankten Straftätern umgehen, bleibt hochaktuell“, so Erices. Er weist darauf hin, dass Personalmangel in der forensischen Psychiatrie auch heute noch ein „riesiges Problem“ darstellt. „Wir als Gesellschaft müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um eine würdige und wirksame Behandlung zu garantieren“, fordert er.

Die Studie von Dr. Rainer Erices ist Teil des größeren Forschungsverbunds „Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie in der DDR“ (SiSaP), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Ergebnisse des Projekts werden vom 18. bis 19. September 2025 bei einem Abschlusssymposium vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung bietet eine Gelegenheit, nicht nur die Geschichte der Psychiatrie in der DDR zu beleuchten, sondern auch aktuelle Fragen von Ethik, Politik und Gesellschaft zu besprechen.

Die umfassende Aufarbeitung der Missstände in „Haus 213“ dient als Mahnung und fordert dazu auf, die Behandlung psychisch erkrankter Straftäter auch heute kritisch zu hinterfragen und zu verbessern. Eine Zusammenfassung der Studie ist unter dem Titel „Katastrophale Bedingungen“ Innenansichten aus der forensischen Psychiatrie in der DDR – Haus 213, Berlin-Buch einsehbar.