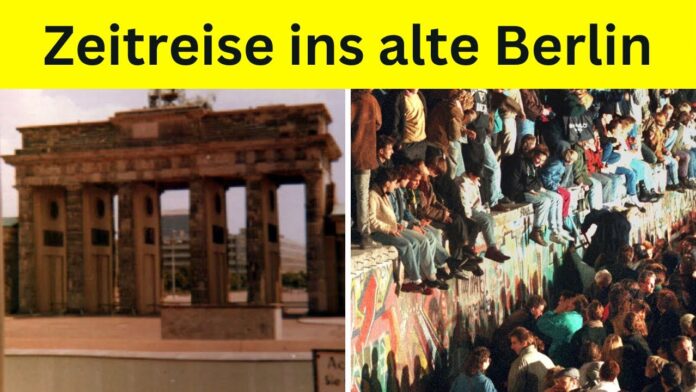

Berlin, die pulsierende Hauptstadt Deutschlands, ist bekannt für ihr lebendiges Wesen, ihre tiefe Geschichte und ihren ständigen Wandel. Doch wie sah diese Stadt wirklich in vergangenen Zeiten aus, jenseits der bekannten Postkartenmotive? Eine Sammlung historischer Bilder erlaubt einen faszinierenden Blick zurück und enthüllt ein Berlin, das trotz Herausforderungen Lebensfreude feierte, im Angesicht der Teilung Alltagsmut bewies und selbst in Trümmern Raum für Fantasie fand.

Ein Atemzug des Sommers: Lebensfreude trotz Unsicherheit

Ein Bild vom Sommergarten unter dem Funkturm fängt die Atmosphäre eines klaren Maitags ein. Irgendwo zwischen Kriegsangst und Lebenshunger breitet sich ein Meer aus Farben aus – scharlachrote Tulpen, sonnengelbe Narzissen – so lebendig, dass selbst die damals moderne Technik der Technicolor-Filme blass wirken könnte. Menschen flanieren gemächlich auf sorgsam geharkten Wegen, Paare plaudern in provisorischen Cafés bei Limonade, Kinder balancieren auf Kies. Eine Brise trägt das Klingen von Geschirr und vielleicht sogar Swing-Musik herüber. Doch es ist nicht nur Idylle: Schneidige Marschmusik weht ebenfalls herüber, doch was die Szene dominiert, ist „pure Lebensfreude“. Junge Turnerinnen wirbeln barfuß über den Rasen, ihre Bewegungen leicht, fast tänzerisch, ein Symbol dafür, „die Leichtigkeit nicht aufzugeben“. Im Hintergrund thront die wuchtige Deutschlandhalle, davor drängen sich Tausende von Köpfen unter bunten Sonnenschirmen, die sich im Takt wiegen, klatschen, johlen – die Sorgen der Zeit treten für einen Moment in den Hintergrund. Zwischen Tribüne und Spielfeld leuchten Blumenbeete in Mondrot, Ringelblumengelb und Kornblumenblau, eine Farbpalette, „die das Grau der Stadt vergessen lässt“. Dieses Bild erzählt von einem Berlin, das sich trotz Sirenengeheul und Rationierung eine Bühne für Freude bewahrte und in Bewegung und Gemeinschaft Halt suchte.

Ein anderer Sommertag am Tegeler See zeigt Frauen in gepunkteten Bademoden, die aufs Wasser blicken. Ein hölzerner Steg, schaukelnde Ruderboote, ein Fischer – die Szene atmet „Sommerglück“ und erinnert an unbeschwerte Nachmittage, an denen der Terminplan nur aus „Anbaden um 3“ bestand. Manchmal, so die Botschaft, ist Freiheit so einfach „wie ein Sprung ins Wasser“.

Auch das Bild eines bunten Völkchens auf einem Boot – dem „Karn“ – auf dem Wasser, möglicherweise der Spree nahe der Mölckebrücke, strahlt Unbeschwertheit aus. Menschen in Trachten, rote Kostüme, Matrosenmützen blinzeln in die Sonne, ein „Schantor aus Lachen und Fragen“ füllt die Luft. Kinder lehnen sich über die Reling, ein älterer Herr steuert das Boot. Dieses Bild erzählt von Sommertagen, an denen das Knoten von Schiffstauen genauso wichtig war wie das Eis in der Hand, von Familienausflügen, die nur „eine Prise Sehnsucht nach Himmel und Horizont“ brauchten.

Der Eiserne Vorhang und Alltagsmut

Das Brandenburger Tor, einst Symbol der Einheit, wird in einem Bild zu einer Schwelle. Zwei Damen in Mänteln schlendern Arm in Arm davor entlang, doch hinter ihnen trennt „ein grauer Wall“ die Stadt. Ein Schild warnt: „Achtung Sie verlassen jetzt Westberlin“. Die Quadriga thront stumm, die Spitze des Fernsehturms ist „ein Gruß aus dem anderen Teil der Stadt“. Ihr Blick sucht zwischen Träumen und Erinnerungen, vielleicht erinnern sie sich an frühere Feste hier. Diese Szene atmet „ganz normalen Stadtrandzauber“, Weltpolitik im Vorbeigehen. Jeder Schritt erzählt von Alltagsmut und kleinen Abenteuern, „von einer Stadt die sich widersetzt indem sie weiterlebt“.

Ein anderes, beklemmendes Bild zeigt Panzer, die über das Kopfsteinpflaster rollen, die Ketten knirschen „wie Herbstlaub unter schweren Stiefeln“. Menschen stehen am Gehsteig, Kinder pressen ihre Nasen ans Absperrband, Männer falten die Hände, Frauen halten ihre Einkaufstaschen fest. Ein kleiner Junge auf einem Roller starrt stumm, als „hätte er den nächsten Satz Angst bereits kommen hören“. Doch inmitten dieser militärischen Parade pulsiert etwas Unerwartetes: „das stille Durchhalten des Alltags“. Ein älterer Herr reckt den Hals, eine Frau zieht ihr Kind näher – kleine Akte der Fürsorge gegen die Wucht der Geschichte. Dieses Bild ist „Nostalgie mit rauen Kanten“, die an das beklemmende Kribbeln erinnert, wenn Militär über das Pflaster fährt.

Arbeit, Wandel und das Nebeneinander

Auch die Industrie prägte das Stadtbild. Ein kolossaler Betonkegel, ein Kühlturm einer Fabrik, die Berlin mit Wärme versorgte, ragt zwischen Häusern empor, umgeben von Stacheldraht. Doch im Vordergrund schlendert eine Frau mit Hund vorbei, unbeeindruckt von der „Stahlgewalt“. Dieses Bild ist kein Idyll, sondern „ein Mahnmal ehrlicher Arbeit“, in dem das Grobe und das Zarte, Stahl und Blüten, Maschine und Mensch zusammenfinden. Es zeigt, dass Berlin „mehr als Glämmer und Politik“ war, eine Szene, in der der Alltag weiterging, während hier tonnenschwere Rohre zusammengesetzt wurden.

In den 80er Jahren im Prenzlauer Berg roch die Luft nach Staub und frischem Beton, gemischt mit gebratenem Fisch. Ein Bauarbeiter mit Tattoos steht neben einem Kollegen, während im Hintergrund alte Wartburgs und ein rostiger Trabi parken. Ziegelsteine liegen bereit für Bauarbeiten an einer Altbaufassade. Dieses Bild ist „typisch Prenzlauer Berg“, wo der Charme roher Baustellen auf das „Versprechen von Veränderung“ trifft, jeder Ziegel „ein kleines Aufmucken gegen den grauen DDR-Alltag“.

Kinderwelten und alltägliche Heldinnen

Selbst auf Trümmerfeldern oder Baustellen fanden Kinder Raum für Fantasie. In einem Schwarz-Weiß-Bild knien drei Jungen am Boden und schrauben an einer Holzkiste, Reifen aus alten Dosen. Ein vierter klettert auf eine rostige Limousine, öffnet den Kofferraum wie für einen Piratenschatz. Eine brüchige Backsteinwand im Hintergrund wirkt wie Schutz oder eine Erinnerung an die Nachkriegszeit. Jeder umgestürzte Stein, jede Kiste wurde zur Kulisse für „große Geschichten“ – Weltenreise, Weltraumflug, Rettungsmission. Risse im Asphalt wurden zu Straßen, Autowracks zu U-Booten, Ziegelklötze zu Burgtoren. Es war kein Spielplatz, eher ein Freiraum, der lehrte: „Fantasie kennt keine Mauer“. Dieses Bild ist „Nostalgie pur“, es erzählt von einer Stadt, die ihre Kinder auf Trümmern spielen ließ und daraus „echte Kindheit schmiedete“.

Der Alltag wurde auch von kleinen Heldinnen geprägt. Eine alte Dame mit Hut, Krückstock und Einkaufstrolli tastet sich Schritt für Schritt über das Kopfsteinpflaster. Jeder Meter ist „ein kleines Triumphgefühl“. Über ihr rattert die U-Bahn in grellem Gelb, schneidet die Straße. Eine Menschenschlange – Arbeiter, Mütter, Jugendliche – tritt respektvoll beiseite, „kein Gedränge kein Hupen“. Dieses Bild erzählt von einer Stadt, „die nicht nur aus Mauern und Parolen bestand sondern aus kleinen Heldinnen die den Bürgersteig jeden Tag neu eroberten“.

Ein Stück Land in der Stadt und der Charme des Ostens

Ein unerwarteter Anblick war ein Pferd inmitten grauer Fassaden. Es steht still, den Blick auf einen Laternenpfahl gerichtet, als sähe es dort den Horizont einer Weide. Sein Besitzer streicht über den Sattel, während Trabanten und andere Autos vorbeiziehen. Dieses Motiv erzählt von einem Berlin, das sich weigerte, ganz Stadt zu sein. Ein Pferd im Hinterhof war mehr als Transportmittel, es war „ein Stück Land ein Klaps Natur“, bewahrt inmitten von Hochbahn, Plattenbau und Mangelwirtschaft. Wer dieses Bild sieht, spürt noch den Geruch von Hufeisenschwefel und den Klang ferner Hupen.

Die „legendären Trabantkarawanen“ prägten das Bild enger Straßenschluchten. Kreideblaue Trabis, bröckelnde Altbaufassaden, auf einem Balkon ein Mann, der raucht und nickt, ein Kind, das die Nase ans Glas drückt. Unkraut sprießt zwischen Asphaltfugen, „unbeirrbar wie der Freiheitsdrang der Anwohner“. Eine schmale Bude verspricht „analoge Magie“ neben einem rostigen Bauwagen-Kiosk. Dieses Bild atmet den „ganz eigenen Zauber des Ostens“, wo Chaos auf vier Rädern auf „die stoische Eleganz längst vergessener Fassaden“ trifft.

Diese historischen Bilder zeigen Berlin in all seinen Facetten: eine Stadt des Überlebens und der Freude, der Teilung und des Mutes, der Arbeit und des Wandels, der Fantasie und des Alltags. Sie erinnern daran, dass Berlin schon immer eine Stadt der Kontraste und der Menschen war, die ihr Leben gestalteten, egal unter welchen Umständen. Sie laden uns ein, die Stadt zu sehen, wie wir sie vielleicht noch nie zuvor gesehen haben.