Dresden/Leipzig. Der organisierte Sport in Sachsen, eine tragende Säule der Gesellschaft, steht vor einer Zerreißprobe. Mit 726.000 Sportlern in über 4.300 Vereinen und rund 96.500 ehrenamtlichen Helfern bildet er ein beeindruckendes Netzwerk im Freistaat. Doch die angekündigten Haushaltskürzungen stellen diese bewährte Struktur nun massiv auf die Probe und könnten weitreichende Folgen haben.

Sport als Investition statt Mangelverwaltung

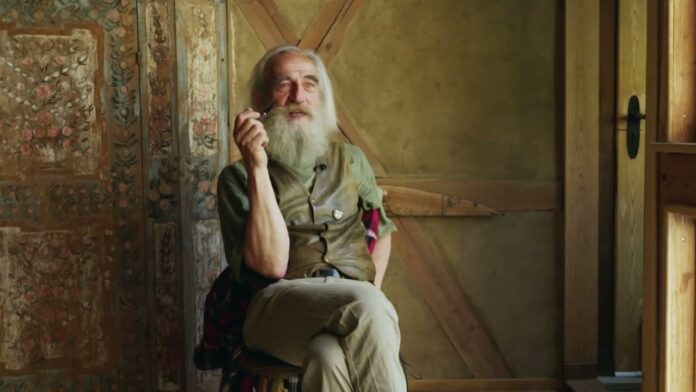

Karsten Günther, Vorstand von Teamsportsachsen, betont die dringende Notwendigkeit, den Wert des Sports für Sachsen endlich zu erkennen und politisch zu unterstützen. Die aktuelle Situation wird als „gefühlte Mangelverwaltung“ beschrieben, bei der vieles über das Ehrenamt kompensiert wird. Die Frage ist, wie lange dieses Modell noch aufrechterhalten werden kann. Teamsportsachsen bündelt deshalb Interessen und priorisiert Forderungen an die Politik, um eine zielgerichtete Unterstützung zu ermöglichen.

Günther unterstreicht, dass Sport als Investition in die Zukunft des Landes gesehen werden sollte. Er verweist auf konkrete Beispiele für den wirtschaftlichen Impact, den Sport haben kann: Eine internationale Eishockey-Akademie in Weißwasser könnte die Region positiv beeinflussen und verändern, und die Veranstaltungen in Hohenstein-Ernstthal (vermutlich die Motorrad-Rennstrecke Sachsenring) bringen einen immensen wirtschaftlichen Nutzen für eine strukturschwache Region. Die benötigten Mittel, um solche Leuchttürme am Laufen zu halten, werden als „absoluter Witz“ im Vergleich zum Nutzen bezeichnet. Wenn solche Projekte wegfallen, verschwindet Sachsen von der internationalen Sportbildfläche.

Herausforderung: Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern

Ein weiteres drängendes Problem ist der Rückgang von Kindern und Jugendlichen im Sport, insbesondere seit der Corona-Pandemie. Steffen Herold, Vorstandsmitglied von Teamsportsachsen EV, erklärt, wie schwierig es ist, junge Sportler nach einer Pause wieder ins Training zu holen und langfristig zu motivieren. Während früher Verbände in Kindergärten nach Talenten suchten und viele Kinder quasi „zwangsweise“ in Vereinen landeten, fehlt heute oft der notwendige Rückhalt. Die Realität zeige, dass viele Familien – sei es aus sprachlichen oder sozioökonomischen Gründen – diesen Support nicht leisten können. Dabei vereint Sport Kinder, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund der Familie, einfach durch die Freude an der Bewegung.

Gefährliche Diskussion um Mittelkürzungen

Die Debatte über die Priorisierung von Geldern im Sport und die Forderung, Mittel gezielt in bestimmte Sportarten fließen zu lassen, wird von Christian Dams, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Sachsen EV, kritisch gesehen. Er warnt davor, „Sportarten den Hahn zuzudrehen“. Als Beispiele nennt er die Frauen-Skispringerinnen oder den deutschen Basketballbund. Hätte man dort vor einigen Jahren die Förderung eingestellt, wären die heutigen Erfolge wie Weltmeistertitel und Olympiasiege vielleicht nie zustande gekommen. Dams fragt provokant, wer sich hinstellen und sagen würde, dass man erfolgreichen Handball in Leipzig oder Volleyball nicht mehr fördert.

Besonders betroffen wären gewachsene Strukturen in den Regionen. Im Eishockey allein gibt es in Sachsen über 40.000 Lizenzinhaber. Die Diskussion im Landtag über die Notwendigkeit von Bildungsfreistellung – die es Ehrenamtlichen ermöglicht, ihre alle zwei Jahre notwendigen Lizenzen zu verlängern – ist dabei entscheidend, um die Erfolge wieder zu den Kindern und Erwachsenen bringen zu können. Eine Streichung etablierter Sportarten würde gewachsene Strukturen über Jahrzehnte hinweg zerstören.

Die einzigartige Kraft des Sports

Über die rein sportlichen Erfolge hinaus hat der Sport eine tiefgreifende gesellschaftliche Bedeutung. Sportler und ihre Persönlichkeiten können einen positiven Einfluss auf viele andere Bereiche ausüben. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist, wenn ein Mannschaftskapitän oder Olympiasieger zum Baumpflanzen aufruft. So standen beispielsweise Spieler, Trainer und Fans von rivalisierenden Fußballmannschaften – von Sachsen-Derby-Gegnern wie dem CFC und der Chemie – kurz vor dem Derby zusammen im Wald und pflanzten Bäume, anstatt aufeinander loszugehen. Dies zeige die „brutale Kraft des Sports“ und welche Botschaften gesendet werden können, um Nachhaltiges wachsen zu lassen.

Die angekündigten Haushaltskürzungen stellen den organisierten Sport in Sachsen vor große Herausforderungen. Es wird deutlich, dass es nicht nur um die Freude am Sport geht, sondern um eine Investition in die Zukunft des Landes, die Stärkung des Ehrenamts und den Erhalt wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Impulse.