Die DDR – einst als „Paradies der Werktätigen“ und Land der „Vollversorgung“ proklamiert, entpuppte sich hinter den Kulissen oft als Diktatur, die ihre Bürger bis heute prägt. Die Propaganda versprach eine bessere Zukunft, doch die Wirklichkeit war geprägt von Mangel, Überwachung und einem Staat, der seine eigenen Geheimnisse vor der Bevölkerung verbarg, während der Wunsch nach Freiheit unaufhaltsam wuchs.

Der allgegenwärtige Schwarzmarkt und die West-Mark In den Propagandafilmen der DDR wurden volle Läden gezeigt, doch in Wahrheit waren sie oft leer. Was offiziell fehlte, blühte im Verborgenen: der Schwarzmarkt. Er war ein offenes Geheimnis, auf dem alles getauscht und verkauft wurde, was Mangelware oder illegal war, wie etwa Hehlerware aus staatlicher Produktion. Der DDR-Führung war der Schwarzmarkt von Anfang an ein Dorn im Auge; normale Bürger, die sich dort Dinge besorgten, die es nicht zu kaufen gab, wurden als Schwarzmarkthändler oder Spekulanten verurteilt und erhielten lange Haftstrafen.

Ein zentraler Bestandteil war die westdeutsche D-Mark. Viele DDR-Bürger mit Verwandten im Westen tauschten ihre Geldgeschenke gewinnbringend um. Während die staatlichen Banken 100 Westmark nur gegen 100 Ostmark tauschten, gab es auf dem Schwarzmarkt oft das Doppelte oder Dreifache.

Frank, ein Industriearbeiter, wurde zufällig zum Devisenhändler und half sogar Ausreisewilligen, ihr komplettes Ostvermögen in Westgeld umzuwandeln, um sich Startkapital für die Reise zu sichern – ein verbotener „Devisenschmuggel“. Neben Westgeld waren auch in Heimarbeit gefertigte Dinge gefragt, insbesondere Mode, da die Kaufhäuser meist nur Einheitsware anboten. Privatverkäufe waren zwar erlaubt, nicht aber als Haupterwerbsquelle, da dies als Steuervergehen galt. Doch selbst Genossen, die in der Partei waren, nutzten den Schwarzmarkt, um an begehrtes Westgeld zu kommen.

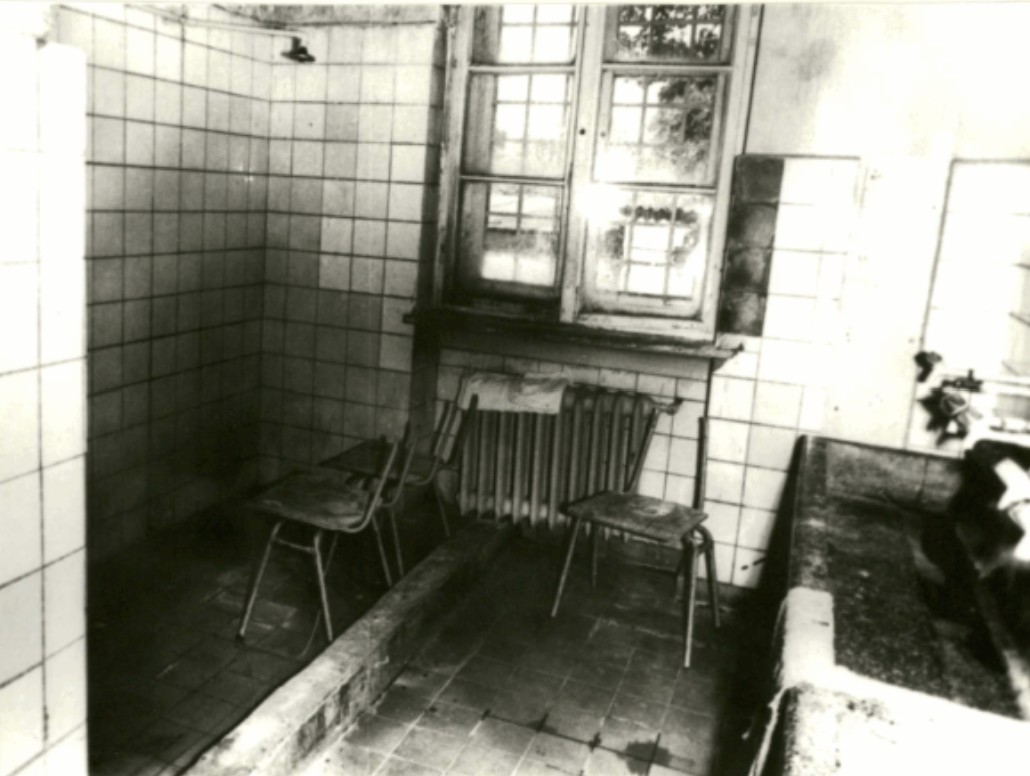

Umweltzerstörung im Chemiedreieck: Ein schmutziges Geheimnis Während die Bürger unter Mangel litten, verbarg der SED-Staat weitere düstere Geheimnisse. Der Umweltschutz genoss ab 1968 zwar Verfassungsrang, doch die Durchsetzung war Fehlanzeige. Besonders im Chemiedreieck um Bitterfeld, Leuna und Wolfen wurde die Produktion in den 50er Jahren massiv ausgebaut und ohne Rücksicht auf die Folgen immer höher geschraubt. Die Gegend galt bald als „Chemikalien verseuchte Zone“, was die Arbeiter und ihre Familien jeden Tag zu spüren bekamen.

Der Bauleiter Hans Zimmermann, dessen Sohn lungenkrank durch die Giftschwaden wurde, kämpfte mit Eingaben gegen die Umweltzerstörung – vergeblich. 1988 schmuggelten die Westjournalistin Margit Miosga und ihr Team eine Amateurkamera über die Grenze, um die Zustände in Bitterfeld zu dokumentieren. Sie filmten ungefilterte Abwässer, die in den „Silbersee“ flossen, wo chemische Reaktionen stattfanden und Dämpfe aufstiegen, während daneben Leute Salat ernteten. Eine weitere Entdeckung war die Müllkippe Freiheit 3 mit Millionen Tonnen Giftmüll, die das Grundwasser auf unabsehbare Zeit verschmutzten. Der fertige Film wurde im Westen ausgestrahlt und – trotz Sabotage durch die Stasi – sahen ihn dank Westfernsehen fast alle in Bitterfeld. Die gesundheitlichen Schäden waren bekannt: Die Häufigkeit von Bronchitis und Pseudokrupp war dort fünf- bis achtfach höher als im Landesdurchschnitt, die Lebenserwartung geringer. Nach der Wende wurde die Region mit über 350 Millionen Euro aufwendig saniert.

Das Versagen der Auto-Innovation: Der Trabant und der verschmähte Nachfolger Der Trabant war ein Symbol der DDR, technisch und politisch. Obwohl er ab den 60er Jahren als veraltet galt und eigentlich nur wenige Jahre gebaut werden sollte, blieb er in seiner letzten Standardvariante Modell 601 bis 1991 fast unverändert in Produktion. Ein moderner Nachfolger, das Modell 603, war im Werk Zwickau ab 1966 längst in Arbeit und sogar bereit für die Serienproduktion. Dieses Fahrzeug, ein Dreitürer mit Heckklappe und modernem Motor, war dem VW Golf aus Wolfsburg lange voraus.

Doch die Einführung scheiterte an der Planwirtschaft. Die notwendigen Investitionen von über 7 Milliarden DDR-Mark für neue Fabriken hätten andere Schlüsselindustrien verzögert. Günther Mittag, im Zentralkomitee der SED zuständig für Wirtschaftsfragen, entschied das Aus für die Auto-Innovation. Er vertrat die autoritäre Meinung, dass der Trabant für die Bevölkerung ausreichte, was viele Autofahrer als demütigend empfanden. Ganze Familien zwängten sich bis zur Wende in den kleinen Zweitakter.

Der VW Golf kommt – durch ein Planetarium Als 1974 der VW Golf auf den Markt kam, änderte sich die Meinung der Funktionäre. Sie wollten nun doch einen modernen Kleinwagen – und dieser schaffte es über einen Ost-West-Deal in die DDR, den kaum jemand kannte. Für 10.000 VW Golfs lieferte die DDR Werkzeugmaschinen im Wert von 80 Millionen D-Mark an VW und als „Sahnehäubchen“ das weltweit modernste Planetarium für Wolfsburg. Der Bau erfolgte durch Spezialisten aus der DDR unter der Leitung von Ulrich Müther, dessen Team im Betonschalenbau den westdeutschen Kollegen technisch weit voraus war. Die ersten Züge mit den begehrten Westautos rollten schon vor der Eröffnung des Planetariums 1983 in den Osten. Die Golfs wurden nach Kriterien wie politischer Zuverlässigkeit und Nähe zur Arbeiterklasse verteilt und kosteten mehr als das Dreifache eines Trabants.

Millionäre im Sozialismus: Der Fall Heinz Bohmann Trotz des Sozialismus gab es in der DDR Millionäre. Einer von ihnen war Heinz Bohmann, ein Modeschöpfer aus Erfurt. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er aus den Trümmern die Schneiderei seines Schwiegervaters wieder auf. Anfangs blieb ein bedeutender privater Sektor in der DDR erhalten. Bohmanns Unternehmen wuchs auf bis zu 300 Näherinnen an und entwarf eigene Kollektionen. Er akzeptierte eine staatliche Beteiligung, um weiter expandieren zu können, kaufte eine Villa und wurde zum „roten Dior“ ernannt. Seine Mode wurde auch außerhalb der DDR bekannt, und er produzierte bis zu 140.000 Teile im Jahr, sogar für die Frauen der Staatsführung.

Doch dieser Erfolg passte nicht zu Erich Honeckers Programm der staatlichen Kontrolle über die Produktion. 1972 erhielt Bohmann die Ankündigung zur Verstaatlichung seines Unternehmens. Er leistete keinen Widerstand mehr und trat 1974 vollständig aus. Für die Puristen der reinen Lehre war die Existenz von Millionären im Sozialismus, wo doch alles gleich sein sollte, ein Dorn im Auge.

Staatsdoping: Medaillen um jeden Preis Die Staatsführung suchte Erfolgsmeldungen – besonders im Leistungssport, wo es um „harte Zahlen und Fakten“ und den „Klassenkampf“ ging. Die DDR wollte beweisen, dass sie besser war als der andere deutsche Staat. Ab 1968 übertraf sie die Bundesrepublik bei Olympischen Spielen im Medaillenrang. Es wurde ein systematisches Talentsichtungssystem aufgebaut, bei dem jährlich über 26.000 Kinder eine spezielle Sportförderung erhielten. Von Anfang an betreuten Mediziner die Athleten, und staatliche Dopingprogramme zur Leistungssteigerung wurden aufgelegt – sogar für Kinder.

Ein bekanntes Opfer war Heidi Krieger, Europameisterin im Kugelstoßen 1986. Schon mit 16 wurde sie ohne ihr Wissen mit Anabolika behandelt und fühlte sich zunehmend als Mann im Körper einer Frau. Nach der Wende wurde aus Heidi Andreas Krieger, was er auf das Doping zurückführte.

Die Verantwortung löste sich im Nebel der Geschichte auf; Trainer, Ärzte und Funktionäre schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Nach der Wende stellte sich heraus, dass viele der über 200 olympischen Goldmedaillen durch Doping errungen wurden, mit Schätzungen von 2000 Fällen.

Andreas Krieger sagte als Zeuge vor Gericht aus, und im Jahr 2000 wurden ehemalige Funktionäre wegen Körperverletzung verurteilt. Das Doping im Spitzensport war in der DDR ein Zwangssystem, aus dem es für viele kein Entrinnen gab.

Der Widerstand der Punks: „Sie haben null Ahnung“ Viele Menschen entzogen sich dem Zwang der Partei, indem sie ins Private flüchteten. So entstand Anfang der 80er Jahre auch in der DDR eine Punkszene. Silke Klug, inspiriert von der westdeutschen Bravo, veranstaltete Mitte der 80er Jahre ein illegales Punkkonzert auf ihrem Dachboden, bei dem sogar eine Band aus dem Westen dabei war. Trotz der Gefahr und der Anrufe der Nachbarn bei der Polizei, war der „besondere Kitzel“ des Verbotenen ein Antrieb. Bei der späteren Befragung stellte sie fest: „die haben null Ahnung von das was da lief, weil dafür wä ich gut ein bis zwei Jahre in Knast gegangen“. Ironischerweise bewahrte ihr Vater, der beim Auslandsgeheimdienst arbeitete, sie vermutlich vor Schlimmerem.

Punks wurden von den biederen Genossen als Bedrohung wahrgenommen. Die Stasi sah sie als vom Klassenfeind unterwanderte Gruppe, die „fanatische Verehrung der Westkultur“ zeigte und das System hinterfragte. Repressalien nahmen zu, doch Ende der 80er Jahre lockerte das Regime die Verbote. Ein 1988 produzierter DDR-Film porträtierte sogar Punkbands.

Die Realität vor den Augen der SED-Führung verschleiert Die DDR-Führung verstand ihre eigenen Bürger nicht. Schon beim Aufstand vom 17. Juni 1953 wurde das Versagen des Geheimdienstes deutlich. Danach versuchte die Stasi, durch Stimmungs- und Lageberichte die Volksmeinung besser einzuschätzen. Diese anfänglich authentischen Berichte offenbarten eine wachsende Unzufriedenheit der Bürger mit steigenden Preisen und Mängeln. Sie zeigten sogar, wie unbeliebt Walter Ulbricht war.

Doch statt die Probleme anzugehen, wurden die Berichte zensiert. Die Formulierungen wurden gefälliger, und jede Kritik wurde mit der Floskel „die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter der Politik von Staats und Parteiführung“ eingeleitet. Kritik galt als „feindliche Argumentation“.

Ein geheimer Bericht von 1977 offenbarte die Unzufriedenheit mit Sparmaßnahmen, die sich nur gegen „den kleinen Mann und Rentner“ richteten, und besonders harsche Kritik traf den „Kaffeemix“ – von den Bürgern ironisch „Erichs Krönung“ genannt. Erich Honecker zeigte immer weniger Interesse an der Volksmeinung.

Ein realistischeres Bild lieferte die Bundesregierung, die seit 1968 Westbesucher über die Lage in der DDR befragte. Diese Berichte zeigten, dass eine wachsende Mehrheit der DDR-Gesellschaft dem System kritisch gegenüberstand. Selbst 30% der Bürger hielten die Lebensverhältnisse in den 70er Jahren für schlecht, und zwei Drittel der SED-Mitglieder gaben an, aus Vorteilsgründen oder zur Vermeidung von Schwierigkeiten der Partei beigetreten zu sein. Obwohl die SED-Führung durch einen Maulwurf im gesamtdeutschen Ministerium der Bundesrepublik von diesen Berichten wusste, hatte sie kein Interesse daran, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Diese „Sturheit gegenüber den realen Problemen“ führte letztlich zum Ende der DDR.

Flucht in die Freiheit: Der Babyschmuggler Dietrich Rohbeck Wer die Freiheit suchte, riskierte alles und versuchte, die Mauer zu überwinden, trotz Lebensgefahr und des Schießbefehls. Der Fluchthelfer Dietrich Rohbeck, Jahrgang 1936, floh selbst in den 50ern in den Westen und war von einem starken Freiheitswillen angetrieben. Nach dem Mauerbau entwickelte er eine riskante, aber geniale Methode: Er nutzte seine dänische Ehefrau als Tarnung und reiste über die Ostseefähren ein.

In Warnemünde, wo die Transitvisa für Westberlin an Bord der Fähre ausgestellt wurden, entdeckte er eine Lücke. Er reiste oft mit seiner kleinen Tochter ein. Eines Tages, ohne Kind, beantragte er trotzdem zwei Visa – für sich und seine angeblich im Auto schlafende Tochter. Mit den Worten „Ach, Sie wissen das doch, Sie sind doch bestimmt auch junger Vater, das Mädchen ist gerade eingeschlafen, muss das denn jetzt sein?“, drückte er auf die Tränendrüse und erhielt das Visum. Er holte dann ein Kind von den Großeltern an einem Treffpunkt ab und fuhr mit dem „Schattenmann“ und dem Kind weiter nach Westberlin zu den wartenden Eltern. 16-mal überlistete Rohbeck auf diese Weise die Grenzer.

Die DDR regierte ihre Bürgerinnen und Bürger mit Überwachung und Zwang. Doch die vielen geheimen Geschichten – vom Schwarzmarkt bis zum Staatsdoping, von unterdrückter Innovation bis zum Babyschmuggel – zeigen, dass der Wunsch nach Freiheit und der Widerstand gegen die verschleierte Realität am Ende unaufhaltsam waren.

Ute Freudenbergs Lebensweg ist eine beeindruckende Erzählung von unbeirrbarer Authentizität, mutigen Entscheidungen und dem ständigen Glauben an sich selbst, die sie zu einer der prägendsten Stimmen Mitteldeutschlands gemacht hat. Von den Herausforderungen in der DDR über einen dramatischen Neuanfang im Westen bis hin zu einem selbstbestimmten Rentnerleben – Freudenberg hat stets ihren eigenen Weg beschritten.

Ute Freudenbergs Lebensweg ist eine beeindruckende Erzählung von unbeirrbarer Authentizität, mutigen Entscheidungen und dem ständigen Glauben an sich selbst, die sie zu einer der prägendsten Stimmen Mitteldeutschlands gemacht hat. Von den Herausforderungen in der DDR über einen dramatischen Neuanfang im Westen bis hin zu einem selbstbestimmten Rentnerleben – Freudenberg hat stets ihren eigenen Weg beschritten.