Die Bilder der friedlichen Revolution von 1989 sind Teil des kollektiven Gedächtnisses: Menschen auf der Mauer, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Doch was geschah mit den zentralen Akteuren dieses historischen Moments, den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern? Ihre Wege nach der Wiedervereinigung waren komplexer, schmerzhafter und überraschender, als es die idealisierte Rückschau oft vermuten lässt.

Die überraschende Wahrheit. Viele wollten die DDR reformieren, nicht abschaffen. Dies offenbart ein grundlegendes, im Westen oft übersehenes Paradoxon der friedlichen Revolution: Viele ihrer Architekten wollten ihre Heimat retten, nicht sie auflösen. Für die Aktivisten der ersten Stunde war das primäre Ziel nicht die deutsche Einheit, sondern die Schaffung einer offeneren, besseren DDR. Sie wollten, wie Antje Hermenau es beschrieb, „das Beste von beiden“ Systemen nehmen und etwas Neues schaffen. Ihr Verfassungsentwurf vom Runden Tisch enthielt visionäre Ideen wie die Verankerung des Rechts auf Wohnen und des Rechts auf Arbeit.

Die brutale Realität dieser Niederlage offenbarte sich am Wahlabend des 18.März 1990: Die vereinigten Bürgerbewegungen, die die Revolution getragen hatten, erhielten gerade einmal 5 Prozent der Stimmen. „Das große Thema Demokratie wurde abgelöst von dem großen Thema deutsche Einheit“, was bei vielen das Gefühl hinterließ, um die Früchte ihrer Revolution betrogen worden zu sein.

Der Schriftsteller Volker Braun fasste dieses Gefühl des Verlusts im August 1990 in Worte: „Was ich niemals besaß, wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werde ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle.“ Diese Perspektive ist entscheidend, um die anschließende Enttäuschung zu verstehen.

Vom Burnout bis zum politischen Rückzug. Der schnelle Verlust dieser Gründungsideale im Sog der Wiedervereinigung führte nicht nur zu politischer Enttäuschung, sondern stürzte viele Aktivisten in eine Form von Sisyphusarbeit, die einen immensen persönlichen Tribut forderte. Das unermüdliche Engagement war nicht nur ein Kampf in politischen Gremien, sondern auch ein Ringen mit den Folgen eines kollabierenden Systems.

Die sogenannten „Umbruchjahre“ waren für viele in Wahrheit „Zusammenbrüche“, wie es Matthias Platzeck formulierte. Es war eine Zeit, in der Menschen ihren „eigenen Betrieb abzureißen“ hatten und zwei Millionen junge Leute den Osten verließen.

Dieser gesellschaftliche Druck hinterließ tiefe persönliche Spuren. Platzeck selbst erlitt einen Hörsturz und später einen Schlaganfall. Antje Hermenau litt unter Magengeschwüren und zermürbenden Machtkämpfen. Diese Geschichten korrigieren das idealisierte Bild des Aktivismus und zeigen die menschliche Dimension hinter den Kulissen. Als Matthias Platzeck nach seinem Schlaganfall im Krankenhaus lag, sagte seine Tochter einen Satz, der die Realität auf den Punkt brachte: „wenn du es jetzt nicht merkst dann weiß ich nicht wann du es merkst“.

Warum aus einstigen Verbündeten politische Gegner wurden. Die Opposition in der DDR war nie ein homogener Block, und nach 1990 traten diese Unterschiede umso deutlicher zutage. Während Katrin Göring-Eckardt eine beständige Karriere in der Bundespolitik machte, zog sich Antje Hermenau desillusioniert zurück und begründete ihren Abschied aus der Politik mit der scharfen Frage: „was soll ich denn als 50-jährige mein Leben meine kostbare Lebenszeit mit einem Kindergarten verplempern“.

Andere vollzogen eine radikale Neuorientierung. Vera Lengsfeld, einst bei den Grünen, verließ die Partei wegen des aus ihrer Sicht zu nachgiebigen Umgangs mit der PDS. Ihr Austritt war kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Exodus von sieben prominenten Bürgerrechtlern. Später trat sie wegen Angela Merkels Migrationspolitik aus der CDU aus und kritisiert heute den „politischen Mainstream“ in rechtskonservativen Medien.

War dieser Zerfall unausweichlich, ein bloßes Symptom der neu gewonnenen Pluralität, oder zeugt er von einem tieferen Scheitern, die vielfältigen oppositionellen Strömungen in einer gemeinsamen demokratischen Vision zu bündeln?

Diese ideologische Zersplitterung der einstigen Oppositionsbewegung erklärt auch die fundamental unterschiedlichen Diagnosen und Lösungsansätze für die gesellschaftlichen Krisen der Gegenwart. Angesichts der Polarisierung und des Erstarkens der AfD sehen einige den Kern ihrer Arbeit von 1989 erneut in Gefahr.

Frank Richter, der als Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung den Dialog mit PEGIDA-Anhängern suchte, was ihm den Vorwurf einbrachte, ein „Pegida-Versteher“ zu sein, kämpft heute als SPD-Politiker gegen die gesellschaftliche Spaltung.

Dabei entbehrt es nicht einer Ironie, dass die Sorgen vieler Ostdeutscher im Westen erst dann ernsthaft Gehör fanden, „als die AfD immer bessere Umfragewerte hatte“, wie Matthias Platzeck feststellt. Er analysiert, dass es versäumt wurde, den Ostdeutschen „Haltegriffe“ zu geben, das Gefühl, „ihr habt euer Leben auch nicht umsonst gelebt“. Die Dringlichkeit des neuen Kampfes bringt Frank Richter mit einem eindringlichen Appell auf den Punkt: Ich habe keine Angst vor der Überfremdung von außen ich habe Angst vor der Entmenschlichung von innen.

Sie waren nach 1989 vielfältiger, dornenreicher und von tieferen Brüchen gezeichnet, als das aktuelle Gedächtnis der Gesellschaft es wahrhaben will. Doch ihr zentrales Anliegen – das Ringen um eine offene, demokratische Gesellschaft – bleibt 35 Jahre nach dem Mauerfall von brennender Aktualität. Ihre Geschichte wirft eine Frage auf, die heute vielleicht wichtiger ist denn je.

Was bedeutet es, die Haltung der Bürgerrechtler weiterzutragen und sich, wie Matthias Platzeck es formuliert, abends sagen zu können: „Ich kann damit leben, was ich getan habe“?

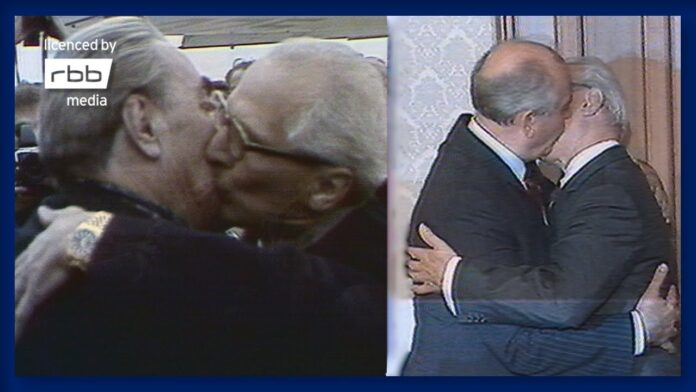

Als Margot Feist Ende 1949 den aus Moskau zurückkehrenden FDJ-Sekretär Erich Honecker traf, war sie 15 Jahre jünger, ehrgeizig, gewandt und voller Energie. Aus dieser Begegnung wurde rasch eine Verbindung, die weit über das Private hinausging – sie verband zwei Menschen, die Macht nicht nur wollten, sondern sie verstanden.

Als Margot Feist Ende 1949 den aus Moskau zurückkehrenden FDJ-Sekretär Erich Honecker traf, war sie 15 Jahre jünger, ehrgeizig, gewandt und voller Energie. Aus dieser Begegnung wurde rasch eine Verbindung, die weit über das Private hinausging – sie verband zwei Menschen, die Macht nicht nur wollten, sondern sie verstanden.

Am 9. September 1988 suchten 18 DDR-Bürger – Männer, Frauen und Kinder aus Ilmenau – Schutz in der dänischen Botschaft in Ost-Berlin. Sie wollten auf diplomatischem Weg ihre Ausreise erzwingen. Doch was als Flucht in die Freiheit begann, endete als beispielloser diplomatischer Skandal.

Am 9. September 1988 suchten 18 DDR-Bürger – Männer, Frauen und Kinder aus Ilmenau – Schutz in der dänischen Botschaft in Ost-Berlin. Sie wollten auf diplomatischem Weg ihre Ausreise erzwingen. Doch was als Flucht in die Freiheit begann, endete als beispielloser diplomatischer Skandal.