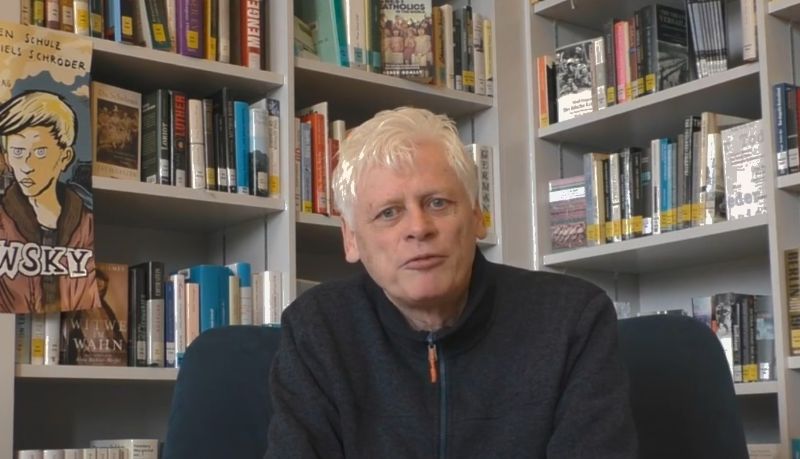

Berlin. Eine neue Initiative sorgt für Debatten in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft: „Quote-Ost“, mitbegründet vom Schriftsteller und Drehbuchautor Professor Torsten Schulz, verlangt eine verbindliche 20-prozentige Teilhabe Ostdeutscher in den Entscheidungspositionen der Branche. Dies entspreche ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung und sei eine Reaktion auf jahrelange Ignoranz und Benachteiligung, so die Initiatoren.

Der offene Brief, unterzeichnet von prominenten Schauspielern wie Milan Peschel und Fritzi Haberlandt sowie Autoren wie Jakob Hein und eben Torsten Schulz, formuliert klare Forderungen. Doch warum dieser Schritt, der unweigerlich eine neue Debatte um Identitätspolitik entfacht? „Der Osten wurde und wird von vielen schlicht ignoriert“, erklärt Schulz. Für andere sei das Thema seit den Neunzigerjahren „durchdiskutiert und auserzählt“. Ein Trugschluss, meint Schulz, denn gerade die 30- bis 45-Jährigen mit ausgeprägter Ostidentität würden systematisch benachteiligt und erhielten ihnen zustehende Jobs nicht, weil diese an Westdeutsche gingen. Diese Ungerechtigkeiten seien „zu massiv und verfestigt“, um seine grundsätzliche Skepsis gegenüber Quoten aufrechtzuerhalten. Aktuell liege der Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen bei lediglich sieben bis acht Prozent.

Vier Kernforderungen für mehr Sichtbarkeit

Die Initiative „Quote-Ost“ stellt vier spezifische Forderungen:

- Eine Quote für Ostdeutsche entsprechend dem Bevölkerungsanteil in Entscheidungspositionen (Redaktionen, Gremien, Intendanzen, kreative Schlüsselpositionen).

- Die Einsetzung von Findungskommissionen bei der Besetzung solcher Positionen.

- Mehr fiktionale Produktionen, die wirklich im Osten Deutschlands realisiert werden.

- Die Etablierung von Ansprechpartnern in Sendern, Förderinstitutionen, bei Streamern und in Ministerien für die Belange Ostdeutscher.

Zwischen Identitätspolitik und Notwendigkeit

Torsten Schulz räumt ein, dass eine Ostquote ebenfalls identitätspolitisch sei. Er vergleicht die Forderung mit der Frauenquote, der er ambivalent gegenübersteht. Zwar habe sie Frauen genutzt, doch sei sie an Universitäten bisweilen als „Interesseninstrument“ missbraucht worden, das nicht immer den Leistungsorientiertesten zugutegekommen sei. Dennoch sieht er die Notwendigkeit angesichts der tief sitzenden Benachteiligung. Die Definition, wer als „ostdeutsch“ gilt, orientiert sich an der Migrationsdefinition: eine Person selbst oder mindestens ein Elternteil wurde nicht mit bundesdeutscher Staatsangehörigkeit geboren. Schulz fügt die Begriffe „Bio-, Geo- und vor allem Sozioostdeutsch“ hinzu.

Ein zentrales Anliegen ist auch die Darstellung des Ostens. Es fehle oft an „Entdeckungslust, am Blick für Überraschendes, an Neugierde“. Stattdessen dominierten Klischees von Neonazis und alten Stasi-Seilschaften, oft weil westdeutsche Autoren recherchierten oder Ostautoren sich aus Anpassungsdruck diesen Stereotypen fügten. Die Forderung, ostdeutsche Rollen nur mit Ostdeutschen zu besetzen, hält Schulz hingegen für „identitätspolitische Unart“ und „totalen Quatsch“. Wünschenswert sei jedoch häufiger ein „Erzählen von innen heraus“.

Netzwerke, Ignoranz und die Hoffnung auf Aufmerksamkeit

Die geringe Anzahl Ostdeutscher in Gremien erklärt Schulz mit dem „Grundsog der Gesellschaft“, bei dem Menschen in Machtpositionen dazu neigen, ähnliche Leute heranzuziehen. Ostdeutsche seien hier oft „die anderen“. Es gehe um den „eigenen Stallgeruch, die Sicherheit, die herrschenden Netzwerke“.

Die Initiative sei auch ein Versuch, „auf den Putz zu hauen und zu nerven“. Schulz kritisiert, dass das Thema Diversity zwar begrüßenswert sei, aber oft eine „bigotte Angelegenheit“ darstelle, da es „für Ostdeutsche jedenfalls nicht gilt“. Das Timing der Initiative, auch vor dem Hintergrund aktueller Wahlergebnisse, die einen Keil zwischen Ost und West offenbaren, sei möglicherweise günstig. Schulz ist überzeugt, dass das mediale Bild des Ostdeutschen als Problemfall erheblich zu diesem Keil beitrage.

Die Reaktionen auf den offenen Brief sind bisher verhalten. Das ZDF signalisierte Gesprächsbereitschaft, andere verwiesen auf Datenschutz oder antworteten gar nicht. Trotz der Unterstützung, auch von Westdeutschen, glaubt Schulz nicht an einen Erfolg wie bei der Frauenquote. Dennoch sei die Identitätsverortung im Osten, auch bei Jüngeren, sehr ausgeprägt. Es gehe darum, dass ostdeutsche Geschichten endlich erzählt und ihre Erfahrungen wahr- und ernstgenommen werden – ein Bedürfnis, das lange unterschätzt wurde und sich über Generationen vererbt habe. Die oft unbedachte Ignoranz und Arroganz des Westens, fasst er in dem oft gehörten Satz zusammen: „Du bist aus dem Osten? Merkt man gar nicht!“ – ein Satz, der das Problem auf den Punkt bringe.