Die Berliner Mauer war mehr als nur eine einfache Wand. Sie war das sichtbarste Zeichen eines unterdrückten Staates, der seine eigenen Bürger einsperrte. An der innerdeutschen Grenze erstreckte sich ein tödliches System aus Sperranlagen, Selbstschussanlagen, Wachtürmen und Minenfeldern. Ein Schießbefehl galt für Menschen, die nichts weiter als Freiheit wollten. Trotz dieser lebensbedrohlichen Bedingungen wagten es Tausende, ihr Leben zu riskieren. Einige scheiterten, viele wurden gefasst, doch manche schrieben Geschichte. Diese Geschichte handelt von den drei Brüdern Ingo, Egbert und Holger Bethke. Jeder von ihnen flüchtete auf völlig unterschiedliche Weise aus der DDR.

Die drei Brüder wuchsen in einer ungewöhnlichen Familie auf: Ihre Eltern, Claus und Marianne Bethke, arbeiteten im Innenministerium der DDR. Der Vater war Major, die Mutter Oberstleutnant. Beide waren Mitglieder der Partei und der Volkspolizei und glaubten an die DDR. Doch je älter die Söhne wurden, desto mehr sehnten sie sich nach einer Welt jenseits der Mauer. Sie wollten Jeans statt Cordhosen tragen, die Rolling Stones hören und Länder bereisen, die in der DDR verboten waren. Eigenständig auszureisen war ein Verbrechen. Urlaub war nur in wenigen verbündeten Ländern wie Bulgarien möglich. Die Brüder wussten: Sie mussten die DDR verlassen.

Die Gründe für die Flucht waren vielfältig. Historiker Sören Marotz, Kurator im DDR Museum, erklärt, dass oft nicht nur hehre Menschenrechte oder die große Freiheit der Antrieb waren. Oft ging es um banale Dinge wie eine bessere wirtschaftliche Zukunft oder bessere Karrierechancen. Wirtschaftlich bedeutete dies nicht nur Geld im Portemonnaie, sondern auch Optionen zur Weiterentwicklung. Aber auch die Reisefreiheit spielte eine große Rolle. Wer die Welt bereisen wollte, war in der DDR schlecht aufgehoben. Auch kirchliche Überzeugungen oder andere in der DDR restriktivere Dinge konnten Fluchtgründe sein.

Ingos Flucht: Durch die Elbe

Der älteste Bruder, Ingo, geboren 1954, wagte 1975 den ersten Schritt. Mit einem Freund fuhr er in ein Waldgebiet nahe der Grenze bei Booßen in Brandenburg. Ingo, damals 21 Jahre alt und eigentlich Müllfahrer, nutzte sein Wissen als ehemaliger Grenzsoldat. Er kannte die Gefahren: feinen Sand, der Fußspuren sichtbar machte, Stacheldrahtzäune, Stolperdrähte, die Scheinwerfer auslösen konnten. Doch das Schlimmste war das Minenfeld mit Sprengminen in einem Rautenmuster. Jeder Schritt konnte tödlich sein. Doch sie waren vorbereitet: Mit einem selbstgebauten Stampfer klopften sie vorsichtig den Boden ab. Meter für Meter kämpften sie sich vor. Die letzte Hürde war die Elbe, etwa 200 Meter breit. Ingo hatte eine aufblasbare Luftmatratze dabei. Er pustete sie auf und paddelte los. Trotz starker Strömung und der Furcht, von Grenzern entdeckt zu werden, schafften sie es. Der erste der drei Brüder war im Westen.

Die Reaktion des Staates und Holgers gewagter Plan

In der DDR wurden die Eltern für Ingos Flucht verantwortlich gemacht. Die Stasi vernahm seine Brüder und suchte Holger in seinem Lehrbetrieb auf. Der Staat, der sich anmaßte, das bessere Deutschland zu sein, agierte als Maßnahmenstaat, in dem das MfS relativ frei schalten und walten konnte, ohne externe richterliche Begründungen, beispielsweise für Wohnungsdurchsuchungen.

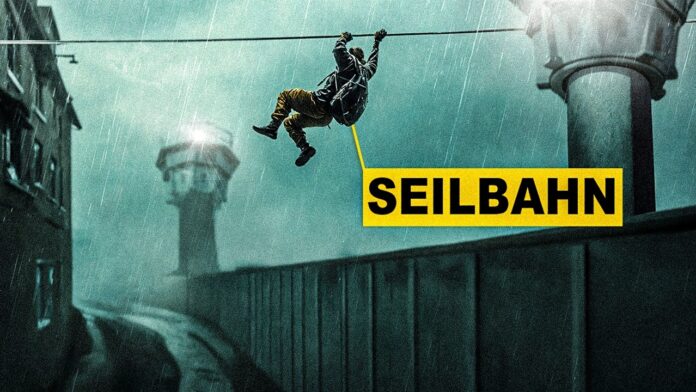

Acht Jahre später, 1983, träumte auch der jüngste Bruder Holger vom Leben im Westen. Er erinnerte sich an Ingos Flucht durch die Elbe und suchte nach einem Weg, die Grenze zu überwinden, die eine Todeszone geworden war. Die Berliner Mauer war inzwischen 155 Kilometer lang, hatte 302 Wachtürme und wurde immer ausbruchssicherer. Häuser wurden abgerissen oder Kirchen gesprengt, um Grenzsoldaten bessere Sicht zu ermöglichen. Neben der eigentlichen Mauer gab es eine Vorfeldsicherung, einen Mauerstreifen mit geharktem Sand. An der deutsch-deutschen Grenze gab es Minen und Selbstschussanlagen, in Berlin nicht. Die Mauer selbst war 3,60 Meter hoch und hatte einen Überkletterschutz.

Holger hatte eine Idee: Er besorgte sich einen Bogen und brachte sich das Schießen bei. Seine Eltern ahnten nichts. Er schrieb ihnen und seinem Bruder einen Abschiedsbrief: „Wenn ihr diese Zeilen lest, bin ich vermutlich bereits in West-Berlin angekommen oder sitze im Gefängnis.“ Er erklärte, dass seine Flucht nichts mit ihnen zu tun habe und dass er in der DDR seine Lebenspläne nicht verwirklichen könne. Mit einem Freund drang Holger in Ost-Berlin in ein Haus ein. Auf dem Dachboden hatten sie den Bogen, ein Stahlseil und eine Angelschnur dabei. Für den Plan brauchten sie einen Komplizen im Westen: seinen Bruder Ingo.

Sie befestigten das Stahlseil am Schornstein und die Angelschnur an einem Pfeil. Gegen ein Uhr nachts sprachen sie per eingeschmuggeltem Walkie-Talkie mit Ingo. Die Flucht begann. Mit dem Bogen schossen sie den ersten Pfeil über die Grenze – er traf nicht. Auch der zweite landete daneben. Der dritte Pfeil musste sitzen. Ingo fand ihn. Holger hängte Rollen an das Seil und fuhr mit der selbstgebauten Seilbahn über die Grenze. Plötzlich blieb er 20 Meter über dem Todesstreifen stehen. Stück für Stück hangelte er sich weiter und schaffte es. Sein Kollege kam kurze Zeit später drüben an.

Eltern als Verräter und der dritte Bruder

Am nächsten Tag fanden die Eltern den Abschiedsbrief. Sie hatten den zweiten Sohn an Westdeutschland verloren. Sie galten nun erst recht als Verräter und verloren ihre Posten im Innenministerium. Die Situation war extrem unangenehm für die Eltern, die im Konflikt standen zwischen ihren verlorenen Kindern und ihrem Glauben an den Staat.

Während Ingo und Holger gemeinsam in Köln lebten und eine Kneipe betrieben, dachten sie oft an ihren mittleren Bruder Egbert, der noch in der DDR war. Zwei Jahre später entdeckten sie in einem Playboy-Magazin einen Mini-Hubschrauber – und hatten eine Idee. Sie brauchten zwei Ultraleichtflugzeuge. Sie besuchten Flugmessen, verkauften die Kneipe und investierten das Geld in die Flieger. Sie wählten den Typ C 22, einen offenen Zweisitzer, der nur 150 Kilogramm wog und schnell auseinander- und zusammengebaut werden konnte – ideal zum illegalen Schmuggel an die Mauergrenze in Berlin. Ingo absolvierte Flugstunden und sie trainierten ungestört in Belgien.

Währenddessen bekam Egbert in der DDR Besuch im Namen von Holger und Ingo. Zuerst glaubte er, es sei die Stasi, fasste dann aber Vertrauen und erfuhr, er solle an einem Morgen im Treptower Park warten.

Die kühnste Flucht: Mit dem Flugzeug über die Mauer

Es war der 26. Mai 1989, kurz vor dem Fall der Mauer. Ingo und Holger tarnten sich als russische Soldaten und malten Sowjetsterne auf die Tragflächen ihrer Flieger, um Grenzer zu verwirren, da auf russische Soldaten nicht so schnell geschossen wurde. Nachts bauten sie die Flugzeuge auf einem Fußballfeld in Neukölln zusammen. Das Sportfeld diente als Startbahn. Gegen 4:20 Uhr hoben sie ab. Im Morgengrauen flogen sie über Berlin. Mit einer Kamera filmten sie die gesamte Flucht mit.

Um mit Egbert zu kommunizieren, landete Ingo kurzzeitig. Sie hatten ihm ein Funkgerät in die DDR schmuggeln lassen. Das Codewort lautete „Ulrike ist gesund“. Doch der Funkkontakt klappte nicht, da die Distanz zu groß war. Ingo startete erneut, und wenige Augenblicke später, in der Luft, klappte die Verbindung: „Ich bin hier!“ Anderthalb Minuten später sahen sie die Hochhäuser in Neukölln und dahinter die Mauer. Ingo landete im Park. Egbert hörte das Motorgeräusch, rannte los und stieg ein. Um 4:30 Uhr waren sie mit Egbert schon wieder in der Luft, auf dem Rückweg. Sie mussten an der Grenze entlangfliegen, da die größte Wiese zum Landen vor dem Reichstag lag. Um 4:38 Uhr landeten die drei Brüder dort. Nach 20 Minuten waren sie endlich wieder vereint.

Nach der Flucht: Reichstag, Polizei und Fernsehen

Am nächsten Morgen stellten sich die drei Brüder auf der Wache am Bahnhof Zoo. Nur kurz darauf traten sie in einer Fernsehshow bei Günther Jauch auf. Dort sagte Ingo auf die Frage, ob er es noch einmal riskieren würde: „Ich glaube nicht. Also ich von mir aus nicht mehr. Es waren zu viele Schwierigkeiten, schon im Vorfeld.“ Günther Jauch bemerkte, dass dies sicherlich nicht die Lösung des Ost-West-Problems sei, aber für sie persönlich vielleicht schon. Ingo antwortete: „Wir hatten einfach Glück.“

Sören Marotz vom DDR Museum betont, dass die Bethke-Brüder zeigen, dass es nicht immer nur Oppositionelle oder Intellektuelle waren, die flohen. Das Überraschende bei ihnen sei, dass sie eher normale Menschen waren, „Menschen wie du und ich gewissermaßen“, die aber das gewisse Etwas mitbrachten, um ihre Pläne umzusetzen.

Nur wenige Monate nach Egberts spektakulärer Flucht fiel die Mauer. Die drei Brüder riefen ihre Eltern an und umarmten sich schließlich an einem Grenzübergang in Berlin an der Sonnenallee. Ihre Fluchten zählen bis heute zu den spektakulärsten der DDR.