Walter Ulbricht zählt zu den prägendsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sein Lebensweg, der ihn von bescheidenen Anfängen in Leipzig zu einem der zentralen Architekten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) führte, bietet ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie politische Ideologie, Macht und persönliche Entscheidungen das Schicksal ganzer Nationen beeinflussen können. Dabei steht insbesondere sein berühmter Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ im Gedächtnis – ein Statement, das symbolisch für die Ironie und Widersprüche seines Regimes steht: Obwohl er dies versicherte, sollte es nur wenige Jahre später zur Errichtung der Berliner Mauer kommen, um seinen Staat, die DDR, vor dem massiven Exodus der Bevölkerung zu schützen.

Frühe Jahre und politischer Aufbruch

Walter Ulbricht wurde 1893 in Leipzig als Sohn eines Schneiders geboren. Aus einfachen Verhältnissen stammend, war es fast vorbestimmt, dass er sich dem Handwerk des Tischlers zuwandte. Doch schon in jungen Jahren entdeckte er seine politische Leidenschaft und sein Interesse an sozialistischen Ideen. In einer Zeit, in der die Industrialisierung und der damit verbundene soziale Wandel viele Menschen in den politischen Sog der radikalen Ideologien zogen, entschied sich Ulbricht bewusst für den Weg des Sozialismus. Sein Engagement führte ihn bald in die Reihen der aufstrebenden kommunistischen Bewegung, und er schloss sich der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) an.

Die politische Radikalisierung und der Bruch mit traditionellen bürgerlichen Strukturen bestimmten fortan sein Leben. Der Erste Weltkrieg und die darauffolgende Revolution in Deutschland boten ihm die Gelegenheit, sich aktiv in den Arbeiter- und Soldatenräten einzubringen. Diese frühen Erfahrungen legten den Grundstein für seinen weiteren Aufstieg innerhalb der kommunistischen Bewegung und machten ihn zu einem überzeugten Anhänger einer revolutionären Neuordnung der Gesellschaft.

Aufstieg in den zwanziger Jahren – Der Moskauer Einfluss

Ein entscheidender Wendepunkt in Ulbrichts Karriere war seine Tätigkeit in den zwanziger Jahren in Moskau. Dort arbeitete er für die russischen Kommunisten, was nicht nur seine ideologische Prägung, sondern auch seine politische Karriere maßgeblich beeinflusste. Die völlige Unterordnung unter Stalin – den unbestrittenen Führer der Sowjetunion – bildete das Fundament seines Aufstiegs in der KPD. Diese Phase in Moskau war für Ulbricht nicht nur eine Zeit intensiver politischer Schulung, sondern auch eine Periode, in der er lernte, wie man Macht ausübt und politische Allianzen schmiedet. Der enge Draht zu Moskau ermöglichte ihm den Zugang zu einem Netzwerk, das in der kommunistischen Welt von unschätzbarem Wert war.

Durch diese Bindung an den sowjetischen Weg etablierte sich Ulbricht als zuverlässiger und treuer Parteifreund, der bereit war, die sowjetischen Interessen auch in Deutschland zu vertreten. Diese Loyalität sollte ihm später in der sowjetisch dominierten Besatzungszeit entscheidende Vorteile verschaffen und ihn zur zentralen Figur im Aufbau der DDR machen.

Exil und Rückkehr – Die Jahre der Verfolgung und des Aufstiegs

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 änderte sich das politische Klima in Deutschland grundlegend. Die kommunistische Führung, zu der auch Ulbricht gehörte, wurde systematisch verfolgt. Im Zuge der Repressionen floh Ulbricht ins Exil, zuerst in die Tschechoslowakei und später in Frankreich, Prag und schließlich zurück nach Moskau. Diese Jahre des Exils waren geprägt von Unsicherheit und ständiger Gefahr, aber auch von intensiven politischen Kämpfen im internationalen kommunistischen Lager. Ulbrichts Exilerfahrung festigte seinen Status als Überlebenskünstler und machte ihn zu einem Mann, der in der Lage war, auch in schwierigen Zeiten seine Ideale zu verteidigen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eröffnete sich für ihn – wie für viele andere auch – die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren. Im Auftrag Stalins sollte er in der sowjetischen Besatzungszone die Grundlage für eine kommunistische Herrschaft legen. Diese „große Stunde“ markierte den Wendepunkt in Ulbrichts politischer Laufbahn. Mit einem kühlen Kalkül und einer strategischen Rücksichtnahme auf die geopolitischen Verhältnisse nahm er die heikle Aufgabe an, eine neue Ordnung in einem geteilten Deutschland zu etablieren.

Aufbau der DDR und der eigentliche Machtapparat

Im Jahr 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Offiziell übernahmen der ehemalige Sozialdemokrat Otto Grotewohl und der Altkommunist Wilhelm Pieck die Spitzenpositionen als Regierungschef und Staatspräsident. Doch hinter diesen offiziellen Titeln lag die eigentliche Macht – diejenige des Generalsekretärs der jungen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Und hier hatte Walter Ulbricht das Sagen.

Sein politischer Aufstieg und seine Fähigkeiten als Organisator und Stratege machten ihn zum Inbegriff eines apparatischen Parteiführers. Mit eiserner Hand reglementierte er das öffentliche und private Leben in der DDR. Die Wirtschaft wurde nach sowjetischem Modell umstrukturiert, Betriebe verstaatlicht und selbstständige Bauern zu Genossenschaften gezwungen. Diese radikale Umgestaltung sollte nicht nur die wirtschaftliche Basis des Staates sichern, sondern auch die ideologische Kontrolle über die Bevölkerung festigen.

Der berüchtigte Satz und der Bau der Mauer

Eine Episode in Ulbrichts Karriere, die bis heute in den Geschichtsbüchern verankert ist, ist seine legendäre Aussage: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Dieser Satz, der während einer Pressekonferenz geäußert wurde, sollte die Bevölkerung beruhigen und den Eindruck vermitteln, dass der Staat keine autoritären Maßnahmen ergreifen wolle. Doch in einer dramatischen Wendung der Ereignisse wurde diese Aussage zur Ironie der Geschichte.

Angesichts der anhaltenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung und der massenhaften Fluchtbewegung in den Westen – bis 1961 verließen rund 2,8 Millionen Menschen die DDR – sah sich Ulbricht gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. In der Nacht zum 13. August 1961 ordnete er die Schließung der Grenzen innerhalb Berlins an. Die Errichtung einer Sperranlage machte die Flucht nahezu unmöglich. Für Ulbricht hatte dieser Schritt einen doppelten Zweck: Zum einen sollte er die Abwanderung stoppen und damit die wirtschaftliche Basis des Staates sichern, zum anderen wurde der Bau des sogenannten „antifaschistischen Schutzwalls“ als legitime Maßnahme zur Verteidigung gegen äußere und innere Feinde dargestellt.

Diese Maßnahme, die später als Berliner Mauer in die Geschichte eingehen sollte, symbolisiert den Widerspruch zwischen ideologischer Rhetorik und praktischer Politik in der DDR. Ein Regime, das sich als antifaschistisch und sozialistisch verstand, griff zu harten Mitteln, um den eigenen Machterhalt zu sichern – und dabei eine Mauer errichtete, die Jahrzehnte später als Symbol für die Teilung Deutschlands und die Einschränkung von Freiheit stehen sollte.

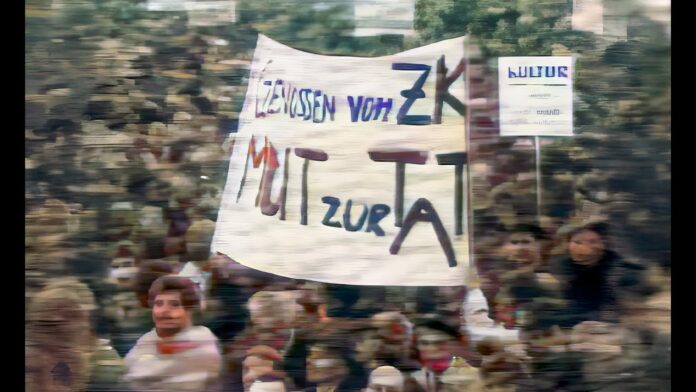

Der Versuch der Liberalisierung und der interne Machtkampf

In den späteren Jahren seines Regimes versuchte Ulbricht, auf den zunehmenden Druck aus der Bevölkerung und den wirtschaftlichen Herausforderungen zu reagieren, indem er in einigen Bereichen mehr Freiheiten zuließ. Diese Strategie, die einerseits als Versuch gewertet werden kann, die DDR moderner und lebenswerter zu gestalten, stieß jedoch im innerparteilichen Machtapparat auf heftigen Widerstand. Viele Genossen sahen in diesen schrittweisen Reformen einen Verrat an den stalinistischen Prinzipien, auf denen die DDR aufgebaut war.

Der interne Machtkampf innerhalb der SED spitzte sich zu, als sich auch internationale Akteure in den Konflikt einmischten. Während Ulbricht als erfahrener Parteifunktionär galt, wurde er zunehmend als alter Hase empfunden, der den neuen Herausforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen sei. Sein Versuch, eine Balance zwischen autoritärer Kontrolle und moderner Wirtschaftspolitik zu finden, führte letztlich zu seinem Sturz durch die eigenen Parteigenossen – ein Schicksal, das ihm einen Platz in der Geschichte als jemanden sicherte, der trotz jahrzehntelanger Macht letztlich von den eigenen Reihen abgelöst wurde.

Die Folgen eines zwiegespaltenen Erbes

Walter Ulbrichts Wirken und die von ihm errichteten Strukturen hinterließen ein ambivalentes Erbe. Einerseits kann man seinen Beitrag zur Stabilisierung und zum Aufbau eines eigenständigen Staates in der Nachkriegszeit nicht leugnen – er war ein Meister der Machtpolitik und verstand es, unter schwierigsten Bedingungen das Regime der DDR zu etablieren. Andererseits stand sein autoritäres Vorgehen im krassen Gegensatz zu den kommunistischen Idealen, die er einst propagierte. Der berühmte Widerspruch zwischen seinen Worten und seinen Taten, verkörpert in dem Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, wird bis heute als Sinnbild der Doppelmoral und der politischen Manipulation in Erinnerung behalten.

Die Errichtung der Berliner Mauer markierte nicht nur den physikalischen, sondern auch den ideologischen Einschnitt in der deutschen Geschichte. Sie trennte Familien, Freunde und ganze Gemeinschaften und machte die Spaltung des Landes zu einem dauerhaften Faktum. Gleichzeitig zeigt die Reaktion der Bevölkerung – die Fluchtwelle in den Westen und der zunehmende Unmut über die restriktiven Maßnahmen – die Grenzen auf, die autoritäre Regime letztlich nicht überwinden können. Die DDR, so fest sie auch in ihren Strukturen verankert war, konnte die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung nicht unterdrücken.

Ulbrichts Vermächtnis in der historischen Perspektive

In der retrospektiven Betrachtung ist Walter Ulbrichts Leben ein Lehrstück über Macht, Ideologie und die unvorhersehbaren Wege der Geschichte. Er war ein Mann, der aus einfachen Verhältnissen stammte und sich in einer bewegten Epoche zu einem der mächtigsten Akteure in Ostdeutschland entwickelte. Sein kompromissloser Aufstieg, der unerschütterliche Glaube an den sowjetischen Weg und seine Bereitschaft, alles für den Machterhalt zu opfern, machten ihn zu einer Figur, die zugleich bewundert und verachtet wird.

Die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche, die sein Wirken prägten, zeigen, dass der Weg von der revolutionären Idee zum autoritären Herrscher oft von Widersprüchen und ironischen Wendungen begleitet ist. Ulbrichts eigene Biografie illustriert, wie die Ideale einer neuen Gesellschaft in der Realität durch Machtmissbrauch und innere Zersplitterung entwertet werden können. Die DDR, die er mit aufgebaut hat, ist heute nicht mehr existent – doch die Spuren seines Handelns, vor allem in Form der Berliner Mauer, bleiben als Mahnmal für die Gefahren einer einseitigen und dogmatischen Herrschaft bestehen.

Walter Ulbricht ist eine Figur, die weit über die Grenzen der DDR hinaus Bedeutung erlangt hat. Sein Leben erzählt die Geschichte eines Mannes, der den Wandel der deutschen Geschichte aktiv mitgestaltete – von der Zeit der revolutionären Aufbruchsstimmung bis hin zu den repressiven Maßnahmen eines totalitären Staates. Der berühmte Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ bleibt dabei nicht nur ein politisches Versprechen, sondern ein Symbol für die Diskrepanz zwischen Worten und Taten, die in der Geschichte der DDR allgegenwärtig war.

Sein Schicksal, geprägt von Loyalität gegenüber Moskau, innerparteilichen Machtkämpfen und dem unaufhaltsamen Drang, seine Macht zu erhalten, bietet uns heute wichtige Lehren darüber, wie politische Systeme entstehen, sich verändern und letztlich zusammenbrechen können. Walter Ulbrichts Leben bleibt somit ein Mahnmal: Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie politische Ideale in den Händen derjenigen, die sie in die Praxis umsetzen, oftmals eine ganz andere Realität hervorbringen, als ursprünglich versprochen – eine Realität, die letztlich sowohl den Machthabern als auch der Gesellschaft unermessliche Spuren hinterlässt.