Wilhelm Pieck, der gütige Großvater der DDR, lächelt von Briefmarken und aus Schulbüchern auf eine ganze Generation herab. Doch hinter der Fassade des Landesvaters verbirgt sich eine familiäre Leere, die der Öffentlichkeit verborgen blieb. Während die Nation ihn als Symbol verehrte, erlebten seine Kinder einen Vater, der vor allem durch Abwesenheit glänzte und dessen politische Mission keinen Raum für familiäre Nähe ließ.

Wilhelm Pieck, der gütige Großvater der DDR, lächelt von Briefmarken und aus Schulbüchern auf eine ganze Generation herab. Doch hinter der Fassade des Landesvaters verbirgt sich eine familiäre Leere, die der Öffentlichkeit verborgen blieb. Während die Nation ihn als Symbol verehrte, erlebten seine Kinder einen Vater, der vor allem durch Abwesenheit glänzte und dessen politische Mission keinen Raum für familiäre Nähe ließ.

Die Kindheit von Arthur, Werner und ihren Schwestern war geprägt von ständiger Flucht und der allgegenwärtigen Angst vor Entdeckung durch politische Gegner. In den Jahren des Exils, unter anderem in Frankreich und der Sowjetunion, lernten sie früh, dass blindes Vertrauen tödlich sein kann. Ein gepackter Koffer war ihnen vertrauter als ein stabiles Zuhause, und die Loyalität zur Partei wog schwerer als die Bindung zu den Eltern.

Arthur Pieck, der älteste Sohn, wuchs direkt in die strengen Strukturen der Ideologie hinein, fand aber nie seinen Frieden damit. Er engagierte sich in kommunistischen Organisationen und blieb doch stets eine Randfigur im großen Spiel der Macht. Sein Leben war ein ständiger Spagat zwischen dem privilegierten Status als Sohn und dem tiefen Misstrauen der stalinistischen Ära, das auch vor der eigenen Familie nicht Halt machte.

Ganz anders erging es Werner Pieck, der den Weg der bedingungslosen Anpassung an den Apparat wählte. Er arbeitete loyal in staatlichen Einrichtungen und erfüllte die an ihn gestellten Erwartungen mit einer fast schmerzhaften Perfektion. Doch dieser Gehorsam hatte einen hohen Preis: Werner entwickelte kaum eine eigene Identität, sondern fungierte als bloßes Rädchen im System, erdrückt von der Last seines berühmten Nachnamens.

Die Töchter des ersten Präsidenten, wie Elly Winter, wurden fast vollständig aus dem Licht der Öffentlichkeit verbannt. Sie lebten eine Existenz im Verborgenen, da private Geschichten das sorgsam polierte Bild des unfehlbaren Staatsmannes hätten stören können. Ihr Schweigen war keine freie Wahl, sondern eine politische Überlebensstrategie, die sie unsichtbar machte, während ihr Vater im Rampenlicht stand.

Mit dem Tod Wilhelm Piecks im Jahr 1960 verloren die Kinder nicht nur ihren Vater, sondern auch ihren wichtigsten politischen Schutzschild. Die neue Führungselite der DDR benötigte die Familie nicht mehr als Symbol, und so schwanden die Privilegien rasch dahin. Sie blieben als lebende Relikte einer vergangenen Epoche zurück, weder Teil der neuen Machtzirkel noch fähig, sich in der Opposition zu verorten.

Nach dem Mauerfall 1989 endete die historische Rolle der Familie endgültig und wich einer ernüchternden Bedeutungslosigkeit. In der vereinten Bundesrepublik war der Name Pieck kein Türöffner mehr, sondern wurde oft als Belastung empfunden. Die Nachkommen zogen sich ins Private zurück, entfremdet von einer Gesellschaft, die ihre Biografie als historisches Kuriosum betrachtete, ohne die Menschen dahinter zu sehen.

Es beginnt als harmloser Campingausflug im September 1983, bei dem zwei Männer scheinbar zum Pilzesuchen in den Wald aufbrechen. Doch die Körbe bleiben leer, denn das Ziel von Gerhard Valdiek und seinem Begleiter sind nicht die Wälder, sondern die Freiheit jenseits des Eisernen Vorhangs. Dieser Moment markiert den Übergang von einem staatlich dirigierten Leben in der DDR zu einem lebensgefährlichen Wagnis an der tschechischen Grenze, das blutig endet und das Leben der beiden Familien für immer verändert.

Es beginnt als harmloser Campingausflug im September 1983, bei dem zwei Männer scheinbar zum Pilzesuchen in den Wald aufbrechen. Doch die Körbe bleiben leer, denn das Ziel von Gerhard Valdiek und seinem Begleiter sind nicht die Wälder, sondern die Freiheit jenseits des Eisernen Vorhangs. Dieser Moment markiert den Übergang von einem staatlich dirigierten Leben in der DDR zu einem lebensgefährlichen Wagnis an der tschechischen Grenze, das blutig endet und das Leben der beiden Familien für immer verändert.

Es ist ein sonniger Freitagmorgen in Erfurt, als sich die Regierungsspitze den Medien stellt. Das Wetter draußen passt zur Stimmung, die Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), seine Stellvertreterin Katja Wolf (BSW) und Innenminister Georg Maier (SPD) drinnen verbreiten wollen. Vor genau einem Jahr trat dieses ungewöhnliche Bündnis, das als „Brombeer-Koalition“ bekannt wurde, mit dem Versprechen an, den politischen Stillstand zu beenden. Was damals viele Beobachter als Experiment mit kurzer Halbwertszeit abtaten, präsentiert sich heute als pragmatische Arbeitsgemeinschaft, die den Fokus auf Sacharbeit statt Ideologie legt.

Es ist ein sonniger Freitagmorgen in Erfurt, als sich die Regierungsspitze den Medien stellt. Das Wetter draußen passt zur Stimmung, die Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), seine Stellvertreterin Katja Wolf (BSW) und Innenminister Georg Maier (SPD) drinnen verbreiten wollen. Vor genau einem Jahr trat dieses ungewöhnliche Bündnis, das als „Brombeer-Koalition“ bekannt wurde, mit dem Versprechen an, den politischen Stillstand zu beenden. Was damals viele Beobachter als Experiment mit kurzer Halbwertszeit abtaten, präsentiert sich heute als pragmatische Arbeitsgemeinschaft, die den Fokus auf Sacharbeit statt Ideologie legt.

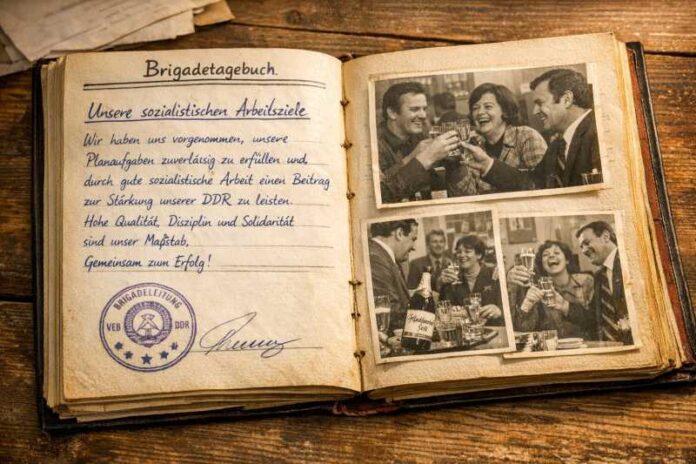

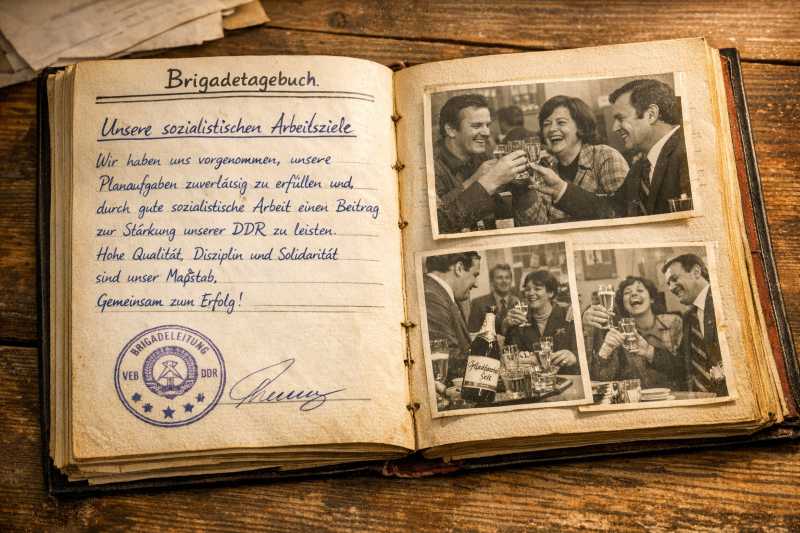

In den Pausenräumen der Volkseigenen Betriebe roch es an Freitagnachmittagen oft nach Zigarettenrauch, Bohnenkaffee und dem süßlichen Duft von „Rotkäppchen“-Sekt. Was auf den ersten Blick wie eine spontane Flucht aus dem grauen Arbeitsalltag wirkte, folgte einer strengen Choreografie, die staatliche Vorgaben und privates Vergnügen untrennbar miteinander verwob. Die Brigadefeier war in der DDR weit mehr als nur Geselligkeit; sie war ein politisch gewolltes Ritual.

In den Pausenräumen der Volkseigenen Betriebe roch es an Freitagnachmittagen oft nach Zigarettenrauch, Bohnenkaffee und dem süßlichen Duft von „Rotkäppchen“-Sekt. Was auf den ersten Blick wie eine spontane Flucht aus dem grauen Arbeitsalltag wirkte, folgte einer strengen Choreografie, die staatliche Vorgaben und privates Vergnügen untrennbar miteinander verwob. Die Brigadefeier war in der DDR weit mehr als nur Geselligkeit; sie war ein politisch gewolltes Ritual.

31. August 1994. Die Sonne brennt, als der russische Präsident Boris Jelzin, sichtlich beschwingt, dem Dirigenten des Polizeiorchesters den Taktstock aus der Hand reißt. Eine Szene für die Geschichtsbücher, halb peinlich, halb befreiend. Sie markiert den schrillen Schlussakkord einer Besatzung, die 49 Jahre dauerte. Doch hinter diesem bizarren Festakt verbirgt sich eine logistische und menschliche Tragödie, deren Spuren bis heute in den sandigen Böden Brandenburgs und den zerstörten Städten der Ukraine zu finden sind.

31. August 1994. Die Sonne brennt, als der russische Präsident Boris Jelzin, sichtlich beschwingt, dem Dirigenten des Polizeiorchesters den Taktstock aus der Hand reißt. Eine Szene für die Geschichtsbücher, halb peinlich, halb befreiend. Sie markiert den schrillen Schlussakkord einer Besatzung, die 49 Jahre dauerte. Doch hinter diesem bizarren Festakt verbirgt sich eine logistische und menschliche Tragödie, deren Spuren bis heute in den sandigen Böden Brandenburgs und den zerstörten Städten der Ukraine zu finden sind.

Wer auf Facebook viele Klicks will, muss die DDR heute nur noch als Sehnsuchtsort erzählen. Billig, überschaubar, menschlich. Je weniger man über Kontrolle, Anpassung und Abhängigkeit spricht, desto besser läuft der Beitrag. Das Harte wird im Nachhinein verklärt, das Schwierige relativiert, das Unbequeme ausgeblendet.

Wer auf Facebook viele Klicks will, muss die DDR heute nur noch als Sehnsuchtsort erzählen. Billig, überschaubar, menschlich. Je weniger man über Kontrolle, Anpassung und Abhängigkeit spricht, desto besser läuft der Beitrag. Das Harte wird im Nachhinein verklärt, das Schwierige relativiert, das Unbequeme ausgeblendet.

Es ist ein Samstag, an dem die Luft in der DDR vor Spannung vibriert und der erste Schnee politischer Veränderungen fällt. Während die Bürger auf den Straßen längst Fakten geschaffen haben, versucht die alte Führung verzweifelt, den Anschluss nicht gänzlich zu verlieren. In den Amtsstuben der SED rauchen die Köpfe, wie man die Macht noch retten kann.

Es ist ein Samstag, an dem die Luft in der DDR vor Spannung vibriert und der erste Schnee politischer Veränderungen fällt. Während die Bürger auf den Straßen längst Fakten geschaffen haben, versucht die alte Führung verzweifelt, den Anschluss nicht gänzlich zu verlieren. In den Amtsstuben der SED rauchen die Köpfe, wie man die Macht noch retten kann.

Der Zigarettenrauch hängt tief im Klub der Kulturschaffenden, doch die Luft ist klarer denn je. Es ist der 15. Dezember 1989 in Berlin. Während auf den Straßen das Machtmonopol der SED längst Geschichte ist, klammern sich in den Amtsstuben der Kulturfunktionäre die alten Kader noch immer an ihre Sessel. Vierundzwanzig Autoren haben genug von diesem Stillstand und verfassen ein Dokument, das die literarische Landschaft der DDR erschüttern wird.

Der Zigarettenrauch hängt tief im Klub der Kulturschaffenden, doch die Luft ist klarer denn je. Es ist der 15. Dezember 1989 in Berlin. Während auf den Straßen das Machtmonopol der SED längst Geschichte ist, klammern sich in den Amtsstuben der Kulturfunktionäre die alten Kader noch immer an ihre Sessel. Vierundzwanzig Autoren haben genug von diesem Stillstand und verfassen ein Dokument, das die literarische Landschaft der DDR erschüttern wird.

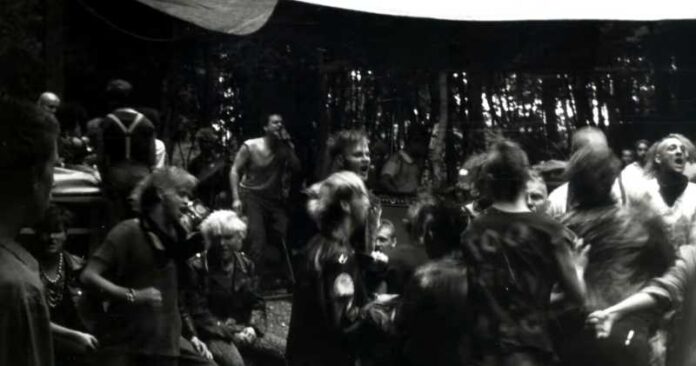

Das West-Radio bringt 1977 die ersten schnellen Akkorde in die DDR und entfacht eine Sehnsucht, die der Staat nicht dulden will. Für Geralf Pochop beginnt eine Reise, die ihn ins Visier der Staatssicherheit führt. Was als harmlose Jugendkultur beginnt, wird durch den Druck des Regimes schnell zu bitterem politischem Ernst.

Das West-Radio bringt 1977 die ersten schnellen Akkorde in die DDR und entfacht eine Sehnsucht, die der Staat nicht dulden will. Für Geralf Pochop beginnt eine Reise, die ihn ins Visier der Staatssicherheit führt. Was als harmlose Jugendkultur beginnt, wird durch den Druck des Regimes schnell zu bitterem politischem Ernst.

In den Wirren der Nachwendezeit, als viele Betriebe im Osten stillstanden, herrschte in Leisnig eine bedrückende Stille. Die Treuhand hatte das Urteil über die Spielzeugfabrik gefällt, und mit der Abwicklung verloren nicht nur die regulären Angestellten ihre Arbeit. Besonders hart traf es jene, die auf den geschützten Plätzen tätig waren.

In den Wirren der Nachwendezeit, als viele Betriebe im Osten stillstanden, herrschte in Leisnig eine bedrückende Stille. Die Treuhand hatte das Urteil über die Spielzeugfabrik gefällt, und mit der Abwicklung verloren nicht nur die regulären Angestellten ihre Arbeit. Besonders hart traf es jene, die auf den geschützten Plätzen tätig waren.