Es ist das Jahr 1985. Im Fernsehen der DDR läuft die Sendung „Urania“, ein Format, das Wissenschaft und gesellschaftliche Fragen verbindet. Das Thema dieser Ausgabe: „Wie groß ist der kleine Unterschied?“. Was auf den ersten Blick wie eine rein biologische Fragestellung wirkt, entpuppt sich als eine tiefgehende soziologische Bestandsaufnahme zu Liebe, Partnerschaft und Sexualität im Sozialismus. Der Beitrag, heute ein Dokument der Zeitgeschichte, liefert überprüfbare Daten und Einblicke in die Normen und das Verhalten einer Generation, die ihren Eltern in mancher Hinsicht voraus zu sein schien.

Es ist das Jahr 1985. Im Fernsehen der DDR läuft die Sendung „Urania“, ein Format, das Wissenschaft und gesellschaftliche Fragen verbindet. Das Thema dieser Ausgabe: „Wie groß ist der kleine Unterschied?“. Was auf den ersten Blick wie eine rein biologische Fragestellung wirkt, entpuppt sich als eine tiefgehende soziologische Bestandsaufnahme zu Liebe, Partnerschaft und Sexualität im Sozialismus. Der Beitrag, heute ein Dokument der Zeitgeschichte, liefert überprüfbare Daten und Einblicke in die Normen und das Verhalten einer Generation, die ihren Eltern in mancher Hinsicht voraus zu sein schien.

Im Zentrum der Betrachtung stehen die Forschungsergebnisse des Soziologen-Ehepaars Dr. Uta Starke und Professor Kurt Starke, Autoren des Buches „Liebe und Sexualität bis 30“. Ihre Analysen zeichnen das Bild einer Jugend, deren Interesse am anderen Geschlecht deutlich früher erwacht als noch bei vorangegangenen Generationen. Die im Beitrag präsentierten Zahlen belegen diesen Wandel nüchtern: Bereits die Hälfte aller 16-Jährigen verfügte ober über erste sexuelle Erfahrungen. Bei den 17-Jährigen war es nur noch ein Drittel, das noch keine Intimkontakte hatte. Diese Entwicklung löste, wie der Beitrag thematisiert, in der älteren Generation durchaus Besorgnis aus. Sätze wie „Die Jugend ist heute ganz anders“ oder der Vorwurf, die jungen Leute gingen „zu frei“ miteinander um, spiegeln das Spannungsfeld zwischen traditionellen Moralvorstellungen und der gelebten Realität der 80er Jahre wider.

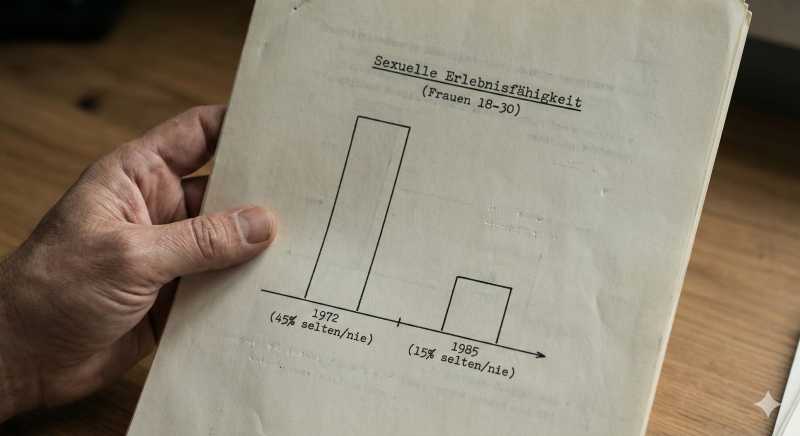

Ein wesentlicher Aspekt der Untersuchung betrifft die Angleichung der Geschlechter. Die Wissenschaftler stellen fest, dass es keine signifikanten Reifungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen mehr gebe. Diese Beobachtung korrespondiert mit einem weiteren, bemerkenswerten statistischen Befund zur weiblichen Sexualität. Während soziologische Erhebungen aus dem Jahr 1972 noch ergaben, dass 45 Prozent der befragten Frauen und Mädchen im Alter von 18 bis 30 Jahren angaben, nie oder nur selten einen Orgasmus erlebt zu haben, sank dieser Wert bis Mitte der 80er Jahre drastisch auf 15 Prozent. Die Sendung wertet dies als Indiz dafür, dass sexuelle Erlebnisfähigkeit und das damit verbundene Glück erlernbar sind und nicht allein genetisch vorherbestimmt seien.

Der Grundton des Beitrags bleibt dabei wissenschaftlich-optimistisch. Sexualität, Sympathie und Zuneigung werden nicht als private Nischenthemen behandelt, sondern als „Kraftquellen“ definiert, aus denen sich sowohl die individuelle Persönlichkeitsentwicklung als auch die Stabilität der Partnerschaft speisen. Der Orgasmusreflex sei zwar physiologisch vorhanden, doch erst das „Lernen“ führe zu einem beglückteren Leben – eine These, die den damals modernen Anspruch der Sexualaufklärung unterstreicht.

Dieses Dokument aus dem Jahr 1985 zeigt, wie in der DDR über Intimität und gesellschaftlichen Wandel gesprochen wurde: analytisch, statistisch untermauert und mit dem klaren Ziel, Normen zu hinterfragen. Es bleibt die Frage, inwieweit diese wissenschaftliche Offenheit den tatsächlichen Alltag in den Familien widerspiegelte.