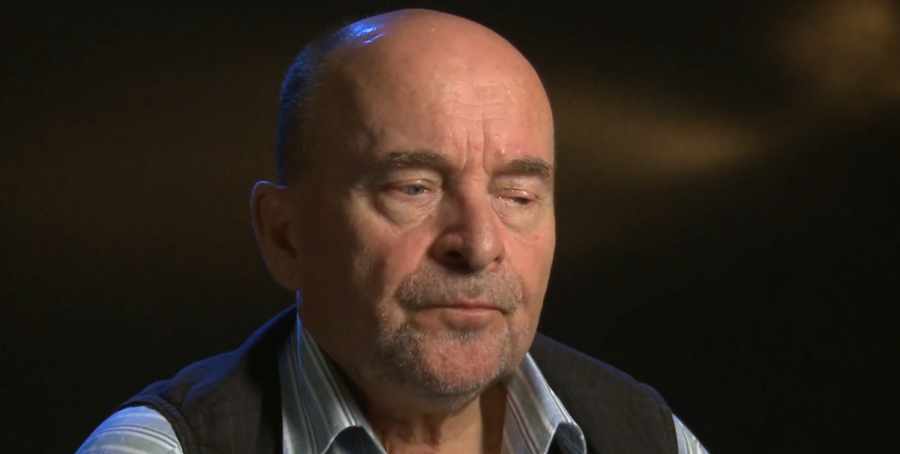

Kurz vor den ersten freien Wahlen der DDR im März 1990 erschütterte ein Skandal die Bürgerrechtsbewegung: Wolfgang Schnur, Vorsitzender des „Demokratischen Aufbruch“ (DA), wurde als Stasi-Spitzel enttarnt. In einem Zeitzeugen-Gespräch blickt Rainer Eppelmann zurück auf die Chronologie einer Entlarvung, die nicht nur eine Partei, sondern auch eine tiefe Freundschaft zerstörte.

Kurz vor den ersten freien Wahlen der DDR im März 1990 erschütterte ein Skandal die Bürgerrechtsbewegung: Wolfgang Schnur, Vorsitzender des „Demokratischen Aufbruch“ (DA), wurde als Stasi-Spitzel enttarnt. In einem Zeitzeugen-Gespräch blickt Rainer Eppelmann zurück auf die Chronologie einer Entlarvung, die nicht nur eine Partei, sondern auch eine tiefe Freundschaft zerstörte.

Es war eine Zeit des Umbruchs und der Hoffnung, doch für Rainer Eppelmann endete sie mit einer der herbsten menschlichen Enttäuschungen seines Lebens. Wenige Tage vor der historischen Volkskammerwahl am 18. März 1990 wurde Gewissheit, was viele nicht wahrhaben wollten: Wolfgang Schnur, der prominente Rechtsanwalt, Mitbegründer des Demokratischen Aufbruchs und Hoffnungsträger für das Amt des Ministerpräsidenten, war ein Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit – und mehr als das.

„Der hat einen Ruf“ – Die ersten Zweifel

Die Enthüllung begann schleichend. Eppelmann erinnert sich, wie zunächst Gerüchte aus Rostock nach Berlin schwappten. Mitglieder des Demokratischen Aufbruchs warnten: „Hier gibt es Gerüchte, die sehr wichtig sind. Wolfgang Schnur arbeitet für die Staatssicherheit.“

Für Eppelmann, damals eng mit Schnur befreundet, war das zunächst unvorstellbar. Als er Schnur konfrontierte, wies dieser die Vorwürfe weit von sich. „Wenn mir ein Freund sagt, ich arbeite nicht für die Stasi, dann glaube ich ihm doch“, so Eppelmann rückblickend. Er vermutete eher ein Störfeuer der noch immer aktiven Stasi, um die neue politische Kraft zu schwächen.

Spurensuche in der Normannenstraße

Um die Vorwürfe zu entkräften, unternahmen Schnur und Eppelmann einen ungewöhnlichen Schritt: Gemeinsam mit einem weiteren Anwalt verschafften sie sich Einsicht in erste Akten in der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße – zu einer Zeit, als es noch keine geregelte Akteneinsicht gab.

Was sie fanden, war zunächst dürftig: Eine Karteikarte, aber keine Verpflichtungserklärung. Doch da war auch ein Brief aus den 1970er Jahren, adressiert an Stasi-Chef Erich Mielke. „Sehr geehrter Herr Minister, ich bitte Sie um ein Gespräch, ich hätte Ihnen Wichtiges mitzuteilen“, zitierte Eppelmann den Inhalt.

Das Kuriose: Die Handschrift stimmte nicht mit der überein, die Eppelmann von Schnur kannte. Heute weiß Eppelmann, dass sich Handschriften über Jahrzehnte ändern können oder Schnur möglicherweise eine „Zweitschrift“ nutzte. Damals jedoch bestärkte die Diskrepanz Eppelmanns Glauben an die Unschuld seines Freundes.

Die erdrückende Beweislast

Der Wendepunkt kam durch externe Intervention. Akten, die im Büro von Bundeskanzler Helmut Kohl landeten, zeichneten ein vernichtendes Bild. Schnur war nicht nur ein einfacher Zuträger, sondern ein „OibE“ – ein Offizier im besonderen Einsatz. „Ein besonders fleißiger, besonders wichtiger und besonders schlimmer Mitarbeiter“, resümiert Eppelmann.

Unter dem Druck dieser Beweise und vermutlich auch auf Drängen aus Bonn brach Schnur zusammen. Er gestand – allerdings nicht gegenüber seinen Parteifreunden, sondern gegenüber dem Büro Kohl. Eppelmann und der DA erfuhren es über Umwege, nur vier oder fünf Tage vor der Wahl.

Der Slogan des Demokratischen Aufbruchs lautete damals: „Wir sind die Sauberen“. Mit Schnur an der Spitze war dieser Anspruch Makulatur. „Der haut uns so weit von innen in die Pfanne“, dachte Eppelmann damals. Der Vorstand handelte sofort und schloss Schnur in dessen Abwesenheit aus der Partei aus.

Eine Pressekonferenz mit Folgen

Eppelmann übernahm den amtierenden Vorsitz. Ihm fiel die schwere Aufgabe zu, den Skandal der Öffentlichkeit zu erklären. An seiner Seite: die damalige Pressesprecherin des DA, Angela Merkel. Sie eröffnete die Pressekonferenz vor einem Wald aus Kameras und Mikrofonen. Eppelmann musste verkünden, dass der Mann, der sich in Magdeburg bereits als zukünftiger Ministerpräsident hatte feiern lassen, ein langjähriger Stasi-Mitarbeiter war.

Der persönliche Verrat

Für Rainer Eppelmann wog der menschliche Verrat schwerer als der politische Schaden. Schnur gehörte zum engsten Kreis, kannte alle Kontakte, auch die zu westlichen Journalisten und Politikern. „Das kannte der alles, hat da natürlich alles aufgeschrieben und weiterberichtet“, sagt Eppelmann mit bitterer Stimme.

Ein Besuch im Krankenhaus, wo Schnur nach einem Zusammenbruch lag, markierte den endgültigen Bruch. Schnur ließ Eppelmann fast zwei Stunden warten und offenbarte dann, er habe dem „Stern“ ein Interview gegeben – gegen Geld. Seine Begründung: Da seine politische Karriere vorbei sei und er als Anwalt kaum noch arbeiten könne, müsse er sehen, wo er bleibe.

„Eine solche Schmuddel-Verratsgeschichte auch noch für Geld zu verkaufen“, das war für Eppelmann der Punkt, an dem das Mitleid endete.

Ein letztes Wiedersehen

Jahre später begegneten sich die beiden noch einmal vor Gericht. Es ging um eine Auseinandersetzung zwischen Joachim Gauck und Peter-Michael Diestel, bei der Schnur als Zeuge auftrat. Im Gerichtsflur in Rostock kam Schnur auf Eppelmann zu, lächelnd, die Hand ausgestreckt, als sei nichts geschehen.

Eppelmanns Reaktion war eindeutig. Er verweigerte den Handschlag. „Sie müssten mir eine Menge erklären“, sagte er. Wolfgang Schnur hat es danach nie wieder versucht.