Sie war massiv, sie war braun, und sie war der ganze Stolz vieler Familien zwischen Rügen und dem Erzgebirge. Wer heute an DDR-Wohnkultur denkt, hat sofort ein Bild vor Augen: die monumentale Schrankwand.

Sie war massiv, sie war braun, und sie war der ganze Stolz vieler Familien zwischen Rügen und dem Erzgebirge. Wer heute an DDR-Wohnkultur denkt, hat sofort ein Bild vor Augen: die monumentale Schrankwand.

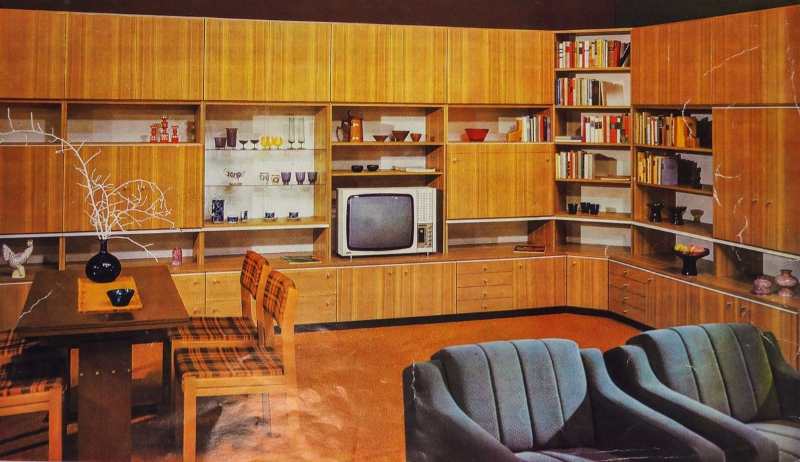

Schrankwände waren aus den DDR-Wohnzimmern kaum wegzudenken – praktisch, platzsparend und Ausdruck des Zeitgeists. Das Möbelprogramm „Carat“ galt als ihr Flaggschiff: genormt, vielseitig und begehrt. Wir zeigen in dieser Folge von »Frag Dr. Wolle«, warum diese Möbel so typisch für die DDR waren, was sie kosteten und weshalb sie heute wieder Sammlerstücke sind.

Der Traum von der aufgeräumten Moderne

Wer in den 1970er oder 80er Jahren eine der begehrten Neubauwohnungen bezog, stand oft vor leeren Betonwänden – und einer klaren Vision. Das Ideal war nicht das verschnörkelte Biedermeier-Sofa der Großeltern, sondern die moderne, funktionale Ordnung. Genau hier kam die „Carat“ ins Spiel. Sie war nicht einfach nur ein Schrank, sie war ein „integriertes Stauraumsystem“.

Das Design folgte der Logik des Plattenbaus: Es war genormt. Als modulares Anbauprogramm konnte man die „Carat“ je nach Wandlänge zusammenstellen. Sie war die „eierlegende Wollmilchsau“ des Wohnzimmers: Sie bot Platz für die guten Gläser, integrierte die Hausbar für den Eierlikör, schuf Fächer für Bücher und – das war das Wichtigste – sie gab dem Fernseher eine zentrale Bühne.

Spanplatte statt Eichenholz: Die industrielle Realität

So traditionsreich die Möbelfabrikation in Thüringen und Sachsen auch war, die „Carat“ war ein Kind der industriellen Massenfertigung. Wer genau hinsah (oder anfasste), spürte den Unterschied zur Vorkriegsware. Die Schrankwand bestand nicht aus Massivholz. Ihr Kern war die pragmatische Möbelspanplatte, überzogen mit einer lackierten Folie in den Dekors „Rüster“ (Ulme) oder „Nussbaum“.

Es war ein Sieg der Effizienz über das Handwerk, doch das tat der Beliebtheit keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die glatten, pflegeleichten Flächen galten als zeitgemäß und schick.

Luxus für 1.700 Mark

Dass „Spanplatte“ nicht gleichbedeutend mit „billig“ war, spürten die DDR-Bürger im Portemonnaie. Die Anschaffung einer solchen Wohnwand war eine Investition, für die lange gespart werden musste. Ein Blick in alte Kaufverträge von 1976 verrät: Allein für die Holzteile einer typischen „Carat“-Kombination mussten Käufer rund 1.700 Mark der DDR auf den Tisch legen.

In einem Land, in dem die Mieten niedrig, aber Konsumgüter teuer waren, war die Schrankwand somit auch ein Statussymbol. Sie signalisierte: „Wir haben es geschafft, wir sind modern eingerichtet.“

Die Rebellion gegen die Norm

Doch wo viel Norm ist, wächst auch der Wunsch nach Andersartigkeit. Ratgeber wie das Buch „Wohnen mit Ideen“ (1989) zementierten das Bild der Konformität: Schrankwand an der Längsseite, davor die Sitzgruppe, zwei Sessel, alles ausgerichtet auf den Fernseher.

Gerade jüngeren Leuten war diese „Schrankwand-Gemütlichkeit“ oft zu bieder. Wer sich zum ersten Mal einrichtete und etwas auf sich hielt, durchbrach die Norm oft bewusst. Statt der „Carat“ suchten Studenten und Künstler auf Dachböden nach Möbeln aus dem 19. Jahrhundert oder den 1920er Jahren – ein stiller Protest gegen die staatlich verordnete Wohnzimmer-Ästhetik.

Vom Sperrmüll zum Sammlerstück

Nach der Wende landeten tausende Tonnen „Carat“ und Co. auf dem Sperrmüll. Der Westen brachte Billy und Buche-Furnier. Doch heute dreht sich der Wind erneut. Die „Carat“ erlebt eine Renaissance als Vintage-Designobjekt.

Was damals als Notlösung der Materialwirtschaft galt, erweist sich heute als erstaunlich langlebig. Die Schrankwände waren stabil gebaut, und ihr mid-century-nahes Design passt perfekt in den aktuellen Retro-Trend. Gut erhaltene Exemplare werden mittlerweile restauriert und zu Preisen gehandelt, die die einstigen Besitzer wohl ungläubig staunen lassen würden. Die „Carat“ hat überlebt – vielleicht gerade, weil sie so typisch war.