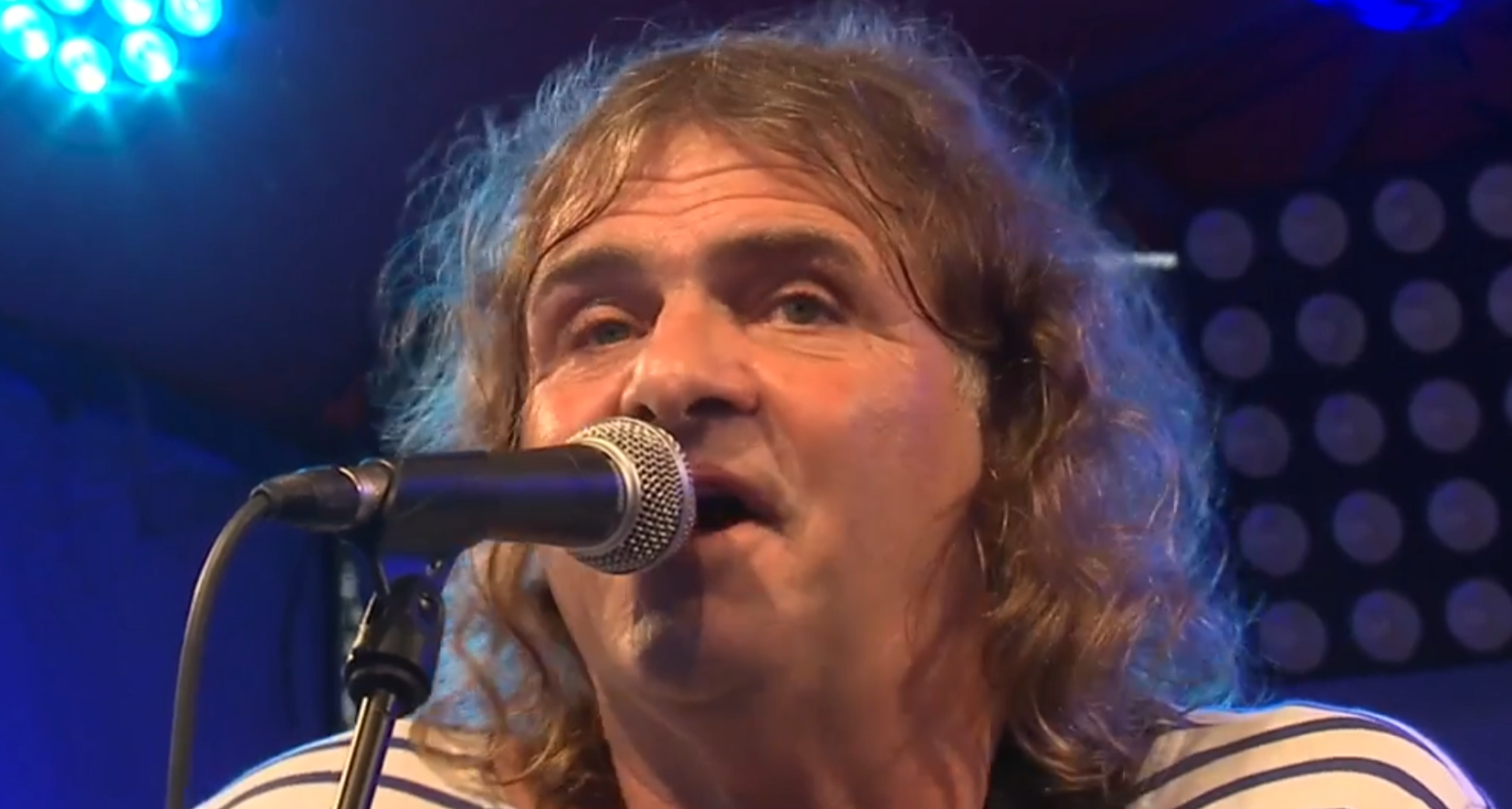

Wenn in Deutschland über die „Wende“ gesprochen wird, folgt das Drehbuch meist einer klaren Dramaturgie: Hier das graue Unrechtsregime, dort das leuchtende Ziel der Träume, und dazwischen der dankbare Ostdeutsche, der endlich in der Freiheit angekommen ist. Und dann gibt es Hans-Eckardt Wenzel.

Wenn in Deutschland über die „Wende“ gesprochen wird, folgt das Drehbuch meist einer klaren Dramaturgie: Hier das graue Unrechtsregime, dort das leuchtende Ziel der Träume, und dazwischen der dankbare Ostdeutsche, der endlich in der Freiheit angekommen ist. Und dann gibt es Hans-Eckardt Wenzel.

Wenzel stört. Er stört die Feierlichkeiten der Einheit, er stört die Nostalgiker der DDR, und am meisten stört er jene, die glauben, wir hätten heute den Gipfel der gesellschaftlichen Evolution erreicht. Wer dem Dichter und Sänger zuhört, wenn er über das „Davor“ und das „Danach“ spricht, der merkt schnell: Hier verweigert sich einer der Rolle des historischen Gewinners ebenso stur wie der des Verlierers.

Fragt man Wenzel nach der DDR, bekommt man keine Schwarz-Weiß-Malerei. Er verklärt die Diktatur nicht – er hat ihre Zensur und ihre Enge am eigenen Leib gespürt. Doch er weigert sich, seine Biografie als reines Opfer-Narrativ zu entsorgen. Für ihn war das Leben im Osten ein „tragikomisches Indianerspiel“. Ein Land, in dem vieles improvisiert, absurd und lückenhaft war, was aber paradoxerweise Nischen für eine Intensität des Lebens schuf, die er heute vermisst.

Sein Vorwurf an die Nachwendezeit ist nicht, dass die Mauer fiel, sondern dass mit dem politischen Bankrott auch „soziale Kostbarkeiten“ entwertet wurden. Dass Lebensläufe über Nacht zu Altpapier erklärt wurden. Wenzel trauert nicht dem Staat nach, sondern dem solidarischen Miteinander, das oft aus der Not geboren war und im kalten Wind der Marktwirtschaft erfroren ist.

Doch richtig bissig wird Wenzel erst, wenn er den Blick auf den Westen richtet – oder das, was heute „Gesamtdeutschland“ ist. Schon 1988, als ihm die Ausreise in die Bundesrepublik angeboten wurde, lehnte er ab. Nicht aus Treue zur SED, sondern aus einer verblüffenden Weitsicht: Er wollte nicht in die „andere Provinz“.

Für Wenzel war der Westen nie das Paradies, sondern im Grunde „das Gleiche wie die DDR, nur reicher“. Ein Satz, der im westdeutschen Feuilleton Schnappatmung auslöst, aber den Kern seiner Philosophie trifft. Er sah drüben wie hüben Systeme, die den Menschen kleinhalten. Nur die Methoden waren anders: „Was im Osten die Stasi war, ist im Westen das Finanzamt“, sagte er einmal.

Das ist keine moralische Gleichsetzung von Unrecht, sondern eine Analyse der Disziplinierung. Dort regierte die Angst vor dem Knast, hier regiert die Angst vor dem sozialen Abstieg. Ideologie wurde durch Konsum ersetzt, Parolen durch Werbeslogans.

Und heute? Ist Wenzel, der alte Rebell, nun zufrieden? Keineswegs. Er blickt auf unsere Gegenwart und diagnostiziert eine „stalinistische Humorlosigkeit“. Er, der im Osten gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen und zu sprechen, wittert heute wieder den stickigen Geruch des Konformismus.

Er sieht eine Gesellschaft, die sich in Moralismus verrennt, in der jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und in der die großen Utopien durch das Verwalten des Status quo ersetzt wurden. Die „Narrenfreiheit“, die er sich einst erkämpfte, sieht er heute nicht durch staatliche Zensur, sondern durch gesellschaftlichen Druck bedroht.

Wenzel lehrt uns eine unbequeme Wahrheit: Der Systemwechsel allein befreit den Kopf nicht. Er hat seine Position am Rand nicht aufgegeben, nur weil sich die Kulissen verschoben haben. Er ist nicht vom Osten in den Westen gewandert, sondern er ist stehengeblieben, während sich der Boden unter ihm drehte.

Das macht ihn so wertvoll. In einer Zeit, in der wir uns gerne einreden, unser heutiges System sei alternativlos, braucht es einen wie ihn. Einen, der uns daran erinnert, dass wir vielleicht nur in eine reichere, buntere Provinz gezogen sind – und dass die wahre Freiheit immer noch Arbeit ist. Jeden verdammten Tag.