Im Frühjahr 1990 blickten Millionen von DDR-Bürgern mit gespannter Erwartung und großer Hoffnung auf den 1. Juli. Es war der Tag der Währungsunion, der das Ende der DDR-Mark und die Einführung der westdeutschen D-Mark besiegelte. Was viele als Schritt in eine neue, bessere Zeit sahen, entpuppte sich jedoch auch als tiefer Einschnitt mit nachhaltigen Folgen für die ostdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Ostmark: Eine Binnenwährung im Planwirtschaftsstaat

Die DDR-Mark, in ihrem ersten Leben von 1948 bis 1990, war eine sogenannte Binnenwährung. Das bedeutete, sie war ausschließlich innerhalb der Landesgrenzen gültig, und ihre Ein- und Ausfuhr war strengstens verboten. Das Wirtschaftsleben der DDR war von einer zentralen Planwirtschaft geprägt: Preise für Güter und Dienstleistungen wurden staatlich festgesetzt und galten oft über Jahre hinweg landesweit. Grundnahrungsmittel, Mieten und Fahrkarten waren stark subventioniert und extrem günstig. Die Nettolöhne konnten steigen, ohne dass dies durch höhere Preise aufgefressen wurde.

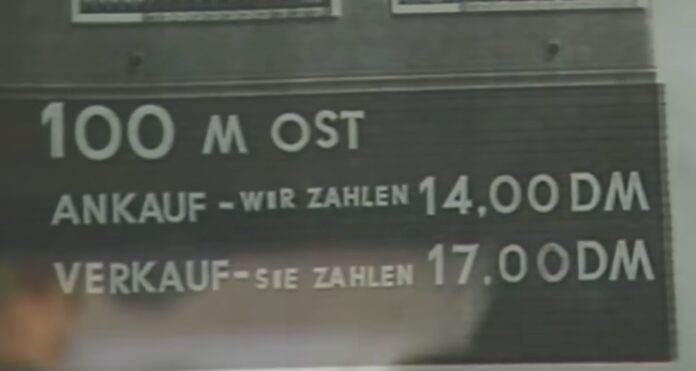

Doch diese staatliche Steuerung hatte ihren Preis: Der wahre Wert von Waren spiegelte sich nicht in ihrem Preis wider. Eine halbe Zimmerwohnung im Plattenbau kostete 50 bis 80 Mark, während ein Farbfernseher mit 4100 Mark zu Buche schlug – dafür musste ein Industriearbeiter fünfeinhalb Monate hart arbeiten. Den Bürgern fiel es zunehmend schwer, ihr Geld auszugeben; entweder brauchten sie nicht viel von einer bestimmten Ware, andere Dinge waren zu teuer, oder sie waren schlichtweg nicht verfügbar. Dies schuf einen fruchtbaren Boden für einen blühenden Schwarzmarkt und Tauschhandel. Es gab sogar inoffizielle „Adressbücher“, in denen festgehalten wurde, wer welche Waren herstellte oder handelte. Seltene Waren, die nicht auf dem Schwarzmarkt zu finden waren, gab es nur in den Intershops, wo Alkohol, Kaffee, Jeans und Schmuck ausschließlich gegen harte Westwährung erhältlich waren. Obwohl DDR-Bürger seit 1974 D-Mark besitzen durften, hatte sie nicht jeder. Die leichten Aluminiummünzen der DDR-Mark, oft als „Aluchips“ verspottet, machten den Banken später beim Abtransport vor der Währungsunion enorme Probleme, da ihr geringes Gewicht die schieren Mengen nicht kompensieren konnte.

Der Weg zur D-Mark: Zwischen Pleite und freien Wahlen

Anfang der 1980er Jahre war die DDR wirtschaftlich angeschlagen, die Auslandsschulden stiegen massiv an. Im Februar 1990 war der Staat nahezu zahlungsunfähig. Hans Modrow, damals Regierungschef der DDR, bat Bundeskanzler Helmut Kohl um 15 Milliarden D-Mark Soforthilfe. Kohl knüpfte seine Hilfe an eine klare Bedingung: Geld gebe es erst nach freien Wahlen, als Schritt in Richtung Demokratie. Diese Wahlen fanden im März 1990 statt, und das Ergebnis war eindeutig: Die Mehrheit der Bevölkerung wünschte sich die D-Mark und die Marktwirtschaft. Die Öffnung der Grenze hatte die heimische Ostmark bereits fast wertlos gemacht; für das „Spielgeld“ gab es im Westen kaum noch etwas zu kaufen.

Der Stichtag und seine Folgen

Am 1. Juli 1990 war es dann soweit: Die Währungsunion trat in Kraft. Über 25 Milliarden D-Mark wurden in den Osten gerollt, der größte Geldtransport der Geschichte. Am Berliner Alexanderplatz herrschte ein riesiger Andrang, die Nerven lagen blank, die Volkspolizei war vom Ansturm überwältigt. Gehälter, Mieten und Renten wurden im Verhältnis eins zu eins getauscht, ein Umtauschkurs, der von der Bevölkerung gewünscht, aber nicht unumstritten war.

Die Folgen waren tiefgreifend: Die Umstellung der Löhne belastete die Betriebe enorm, die sich zudem plötzlich westdeutscher und internationaler Konkurrenz gegenübersahen. Ostprodukte, die jahrelang das einzige Angebot gewesen waren, wollte niemand mehr – schon gar nicht zu den neuen Preisen. Eine Bürgerin schilderte ihre Empörung: Für 500g Gehacktes und 300g Salami, die vor der Währungsunion vielleicht 6-7 Mark gekostet hätten, zahlte sie nun 20 D-Mark.

Mit der D-Mark hielt auch die Marktwirtschaft Einzug, und mit ihr die „Ellenbogengesellschaft“. Wettbewerb und Marketing wurden zu den Vokabeln der neuen Zeit, bunte Werbetafeln prägten das Straßenbild. Doch viele Betriebe hatten Schwierigkeiten, sich anzupassen. Die Schlachterei von Karin Stirkat, ein VEB mit 60 Mitarbeitern, konnte trotz vieler Ideen nicht gerettet werden. Investoren verwandelten den Betrieb in einen Fleischmarkt mit nur noch vier Angestellten, der mit Billigpreisen massenhaft Ware verkaufte.

Die schnelle Einführung der D-Mark hatte einen hohen Preis: Die Wirtschaft der neuen Bundesländer litt nachhaltig. Selbst Jahre später lag ihre Wirtschaftskraft noch immer hinter dem westdeutschen Durchschnitt. Die Währungsunion war ein historischer Moment, der die finanziellen Träume vieler DDR-Bürger kurzfristig erfüllte, aber auch eine Ära des wirtschaftlichen Umbruchs und harter Anpassung einläutete.