Mit einem wegweisenden Beschluss hat der Deutsche Bundestag am 30. Januar 2025 eine umfassende Novellierung des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes verabschiedet. Die Gesetzesänderung bringt zahlreiche Verbesserungen für die Opfer der SED-Diktatur mit sich. Insgesamt werden in den kommenden vier Jahren 200 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt, um Betroffene finanziell und strukturell besser zu unterstützen.

Wichtige Änderungen: Mehr Anerkennung und finanzielle Sicherheit

Ein zentrales Element der Reform ist die Erhöhung der SED-Opferrente von bisher 330 Euro auf 400 Euro. Besonders bedeutsam: Die Bedürftigkeitsprüfung entfällt. Dies bedeutet, dass ehemalige politische Häftlinge diese Unterstützung unabhängig von ihrer aktuellen Einkommenssituation erhalten. Viele Betroffene hatten in der Vergangenheit kritisiert, dass diese Regelung einer nachträglichen Ungleichbehandlung gleichkomme. Nun wird ihre Lebensleistung unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen gewürdigt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die erleichterte Anerkennung von Haftfolgeschäden. Die bisherige Regelung, nach der Antragsteller die gesundheitlichen Folgen der Inhaftierung nachweisen mussten, führte in der Praxis nur zu einer verschwindend geringen Anzahl von positiven Entscheidungen. Nun liegt die Beweislast bei den Behörden, die nachweisen müssen, dass keine Folgeschäden durch die Inhaftierung entstanden sind. Diese Umkehrung wird es vielen Betroffenen ermöglichen, endlich Anerkennung und finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Entschädigung für Zwangsaussiedlungen

Eine weitere Neuerung betrifft die Opfer von Zwangsaussiedlungen. Diese Menschen wurden nach dem Bau der Berliner Mauer oder sogar davor gewaltsam aus ihren Heimatorten vertrieben und mussten ihr Eigentum unter staatlichem Zwang verkaufen. Sie erhalten nun eine einmalige Anerkennungszahlung in Höhe von 7.500 Euro. Auch wenn diese Summe keine vollständige Entschädigung darstellt, so wird sie doch als ein symbolischer Akt der Wiedergutmachung gewertet.

Härtefallfonds: Unternehmen in der Verantwortung

Zusätzlich wurde ein Härtefallfonds eingerichtet, in den der Bund zunächst jährlich eine Million Euro einzahlt. Dieser Fonds soll in besonders schweren Fällen zusätzliche Hilfe leisten. Besonders bemerkenswert ist die finanzielle Beteiligung der Firma IKEA, die sechs Millionen Euro in den Fonds einzahlt. Hintergrund ist die Aufarbeitung der Zwangsarbeit von politischen Häftlingen in DDR-Betrieben, die auch für westliche Unternehmen produzierten.

Doch nicht alle Unternehmen zeigen sich einsichtig: Die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) kritisiert das Verhalten großer Konzerne wie Otto und Aldi, die sich bisher einer finanziellen Verantwortung entziehen. Wissenschaftliche Untersuchungen der Humboldt-Universität haben jedoch deren Verstrickungen in das System der DDR-Zwangsarbeit belegt. Der Druck auf diese Unternehmen wächst – und die Opferverbände kündigen an, weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen.

Ein überfälliger Schritt der Gerechtigkeit

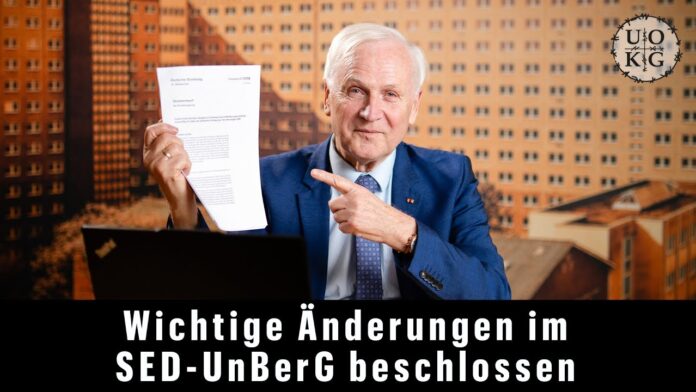

Die Reform des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes wird von vielen als historischer Fortschritt gewertet. Dieter Dombrovsky, Vorsitzender der UOKG, äußerte sich erfreut über die Änderungen: „Es geht nicht nur um Geld, sondern um Würde und Ehre der Menschen, die für die Demokratie und die Wiedervereinigung mehr geleistet haben als viele andere.“

Nach Jahrzehnten des Kampfes um Anerkennung haben die Opfer des SED-Regimes nun endlich spürbare Verbesserungen ihrer Lebenssituation erreicht. Die Novellierung des Gesetzes stellt eine überfällige Korrektur dar – und sendet zugleich ein klares Signal: Das Unrecht der DDR-Diktatur darf nicht in Vergessenheit geraten.