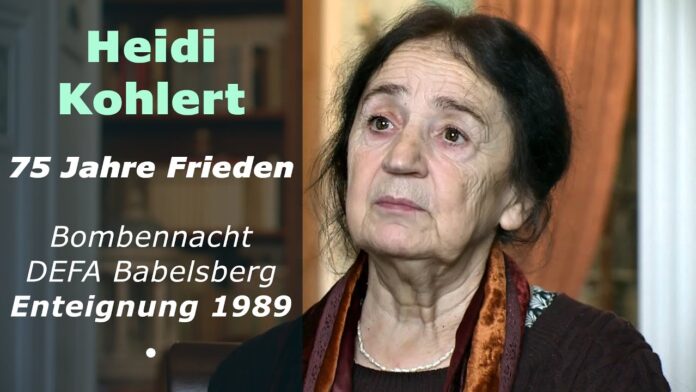

Dresden. Im Schatten der zerstörten Stadt Dresden und geprägt von den Wunden der deutschen Geschichte erzählt eine Zeitzeugin ihre eindrucksvolle Lebensgeschichte. In einem bewegenden Bericht schildert sie Erlebnisse aus zwei fundamentalen Epochen: Die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 und den tiefgreifenden Umbrüchen nach der Wende 1989.

Kindheit zwischen Trümmern und Krankenhausbetten

Die Erlebnisse der Erzählerin beginnen in der frühesten Kindheit, als sie in den unmittelbaren Wirren des Zweiten Weltkriegs aufwuchs. „Ich bin das siebente Kind und meine Mutter war natürlich unterernährt, weil sie alles ihren Kindern gönnte, was da war“, berichtet sie. Bereits als Säugling musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden, das – wie viele andere Einrichtungen – im Kriegsschutt lag. Trotz der zerstörerischen Umstände gelang es ihrer Mutter, sie aus den Trümmern zu retten und zu pflegen. Diese frühen Erlebnisse hinterließen tiefe Narben, symbolisiert durch eine graue Schicht auf der Haut, die bis heute an ihre traumatische Vergangenheit erinnert.

Die Last der Erinnerung an Dresden 1945

Die Bombardierung Dresdens an den Nächten vom 13. und 14. Februar 1945 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Stadt. In nur wenigen Stunden fielen tausende Menschen dem vernichtenden Luftangriff zum Opfer. „Bei den Luftangriffen wurde Dresdens Zentrum zerstört. Die Stadt lag in Trümmern“, erinnert sich die Zeitzeugin mit deutlicher Betroffenheit. Sie stellt jedoch nicht nur die Grausamkeiten des Krieges dar, sondern bietet zugleich einen persönlichen Blick auf die materielle und seelische Zerstörung, die über die Stadt und ihre Bewohner hereinbrach.

Der lange Weg der Aufarbeitung und die DDR-Jahre

Trotz des zerstörerischen Erbes fand in der nachfolgenden DDR-Ära auch ein Wiederaufbau statt – nicht nur der Stadt, sondern auch im kulturellen Leben. Die Zeitzeugin blickt mit einer gewissen Dankbarkeit auf ihre Jugend in der DDR zurück: „Eigentlich dankbar, dass ich hier groß geworden bin […] man konnte sich kulturell entwickeln, man konnte ins Theater gehen.“ Inmitten der staatlich gelenkten Kultur bot das Leben in der DDR eine gewisse Stabilität, die es erlaubte, kreative Freiräume zu entdecken, selbst wenn der Staat seine Schatten auf viele Lebensbereiche legte.

Umbruch und Enteignung nach 1989

Der Fall der Berliner Mauer und die folgenden wirtschaftlichen Umstrukturierungen stürzten viele ostdeutsche Familien in eine existentielle Krise. Für die Erzählerin und ihren Ehemann bedeutete die Auflösung der Altbestände durch die Treuhand unmittelbaren Verlust von Wohnung und Arbeitsplatz. „Da bekam mein Mann dann eine Bypass-Operation, weil das einfach nicht verkraftet hat“, berichtet sie – ein eindrückliches Beispiel für die seelischen und physischen Folgen des Umbruchs. Die Überreste einer Vergangenheit, in der Verlust und Zerstörung allgegenwärtig waren, fanden sich nun in einem neuen, von wirtschaftlichen Zwängen geprägten Alltag wieder.

Bruch und Wiederaufbau als Lebensmotto

Der journalistische Bericht dieser mutigen Zeitzeugin zeichnet ein vielschichtiges Bild deutscher Geschichte: Er verbindet die Tragödie einer Stadt in den Wirren des Krieges mit den Herausforderungen und Chancen des gesellschaftlichen Wandels nach der Wende. Zwischen dem Schmerz der Vergangenheit und dem allmählichen Wiederaufbau zeigt ihre Lebensgeschichte, wie Individuen unter widrigsten Umständen überleben und sich immer wieder neu erfinden können.

Dresden, das Symbol des zerstörerischen Krieges und des unermüdlichen Wiederaufbaus, bleibt in der kollektiven Erinnerung als Stadt der Wunden und des Widerstands. Die Schicksale der Menschen – ob in den Trümmern eines zerstörten Krankenhauses oder im Ringen um den Erhalt eines eigenen Zuhauses nach 1989 – verweben sich zu einem komplexen Narrativ deutscher Geschichte, das immer wieder dazu mahnt, die Ursachen und Wirkungen historischer Ereignisse kritisch zu hinterfragen.

In diesem bewegenden Bericht finden wir nicht nur Erinnerungen an verheerende Kriegszeiten, sondern auch Zeugnisse der Hoffnung und des Aufbruchs – eine lebenslange Gratwanderung zwischen Vergangenheit und Zukunft, die den Kern menschlicher Resilienz ausmacht.