In der sozialistischen Planwirtschaft der DDR war der Alltag von Mangelwirtschaft, langen Warteschlangen und limitierter Auswahl geprägt. Doch inmitten dieser Konsumrealität entstand ein Phänomen, das zugleich Faszination und Widersprüche in sich trug: die Intershops. Diese speziellen Verkaufsstellen, die von 1962 bis 1990 existierten, waren weit mehr als nur Läden – sie waren ein Spiegelbild der innerdeutschen Spannungen, wirtschaftlichen Strategien und ideologischen Widersprüche, die das Leben in der DDR prägten.

Ursprung und Konzept: Der erste Schritt in eine andere Konsumwelt

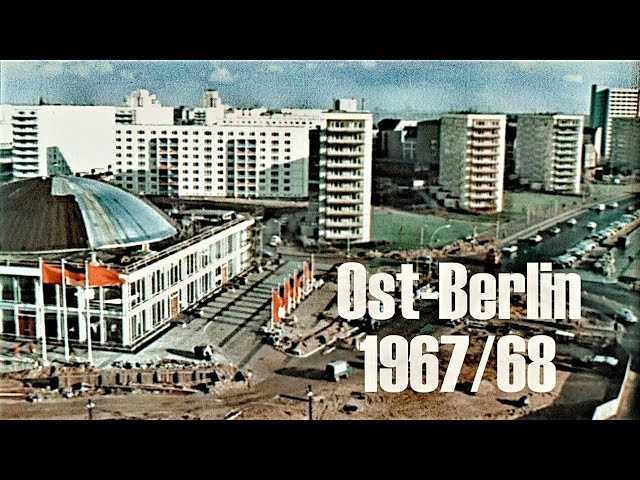

Der allererste Intershop öffnete 1962 am Berliner Bahnhof Friedrichstraße. Ursprünglich als kleiner Kiosk konzipiert und ausschließlich für Westberliner zugänglich, diente dieser Laden in erster Linie einem ganz pragmatischen Zweck: dem Zufluss von Westgeld. In einer Zeit, in der der Handel mit dem Westen streng reguliert und Westwaren in der DDR begehrt waren, bot der Intershop den privilegierten Kunden den Zugang zu Produkten, die im innerdeutschen Handel oftmals unerreichbar schienen.

Die Grundidee war simpel und wirtschaftlich clever: Gegen den Einsatz von Westwährungen oder speziellen „Forum-Schecks“ konnten Waren des Westens erworben werden. Auf diese Weise floss Devisen in den Staatshaushalt der DDR, die wiederum für den Import von Technologien und Konsumgütern genutzt wurden – ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in einem Staat, der auf den Import von Rohstoffen und Produkten aus dem Westen angewiesen war.

Von der Idee zur Institution: Die rasante Entwicklung der Intershops

Was als exklusiver Kiosk für Westberliner begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem landesweiten Netzwerk von Verkaufsstellen. Bereits ab 1974 wurde es auch DDR-Bürgern gestattet, offiziell Westgeld zu besitzen und in den Intershops einzukaufen. Diese Öffnung war ein zweischneidiges Schwert: Einerseits konnten so auch ostdeutsche Bürger in den Genuss der begehrten Produkte kommen, andererseits verstärkte dies die Spaltung zwischen denjenigen, die über Westgeld verfügten, und jenen, die ausschließlich auf die staatlich verteilten Waren angewiesen waren.

Die Intershops wandelten sich von bescheidenen Kiosken zu regelrechten Kaufhallen, in denen ein breites Sortiment angeboten wurde – von Konsumgütern und Lebensmitteln über Kleidung und Kosmetik bis hin zu Schallplatten und Geschenkartikeln. Besonders gefragte Produkte waren jene, die in der DDR Mangelware darstellten. So zählte etwa der berühmte „Jakobs Krönung“ Kaffee zu den Produkten, um die sich eine regelrechte Begehrens- und Warteschlangenmentalität entwickelte.

Wirtschaftliche Dimension: Devisen als Lebensader der DDR

Für die DDR-Regierung waren die Intershops weit mehr als nur Verkaufsstellen; sie waren ein zentraler Baustein der Devisenbeschaffung. In einer Wirtschaft, die auf die Einfuhr westlicher Technologien und Waren angewiesen war, stellte das Ansammeln von Devisen einen Überlebensfaktor dar. Unter der Verantwortung des Devisenmanagers Alexander Schalk-Golodkowski wurden die Intershops zu wahren Geldmaschinen. Bis zum Ende der 1980er Jahre soll der Erlös aus diesen Geschäften auf bis zu neun Milliarden D-Mark angestiegen sein – ein Betrag, der in Relation zu den insgesamt etwa 30 Milliarden D-Mark, die Schalk-Golodkowski über seine Aktivitäten zuflossen, kaum in den Schatten trat.

Doch diese enorme wirtschaftliche Bedeutung brachte auch Herausforderungen mit sich. Die staatlichen Einnahmen aus dem Intershop-Geschäft ermöglichten zwar den Import von dringend benötigten Produkten und Technologien, führten jedoch gleichzeitig zu einer Kluft in der Gesellschaft. Der Zugang zu den begehrten Westprodukten war ausschließlich denjenigen vorbehalten, die über Westgeld verfügten oder sich auf den Austausch von Westwährungen einließen. Dieses duale System legte die Keime einer Zwei-Klassen-Gesellschaft offen und widersprach dem sozialistischen Anspruch, allen Bürgern gleichwertigen Zugang zu Konsumgütern zu ermöglichen.

Gesellschaftliche Reaktionen und ideologische Konflikte

Die Existenz der Intershops löste in der DDR gemischte Gefühle aus. Während viele Bürger den Ladenbesuch als eine Art „kleines Paradies“ empfanden – ein Fenster zur vermeintlichen Überflusswelt des Westens – wurde die Praxis zugleich als ideologischer Widerspruch zum sozialistischen Ideal kritisiert. Innerhalb der Partei und in der breiten Öffentlichkeit kursierten immer wieder Stimmen, die die Intershops als symptomatisch für eine zunehmend ungleiche Gesellschaft betrachteten.

Bereits auf dem 9. SED-Parteitag sprach Erich Honecker das Thema an. Seine Bemerkungen, dass die Intershops „kein ständiger Begleiter des Sozialismus“ sein sollten, lösten bei vielen DDR-Bürgern regelrechte Panik aus. Längere Schlangen vor den Verkaufsstellen zeugten von der intensiven Sehnsucht nach den begehrten Produkten – ein Sehnsucht, die weit über den bloßen Konsum hinausging. Die Intershops wurden zu einem Symbol für den Unterschied zwischen dem sozialistischen Alltag und dem verführerischen, glitzernden Bild des „Goldenen Westens“.

Verwandte Konzepte: Basare und Transit-Intershops als weitere Devisenbringer

Nicht nur die Intershops prägten die Devisenlandschaft der DDR. Bereits in den 1950er Jahren entstanden die sogenannten Basare, die vornehmlich für Seeleute gedacht waren. Am Stadthafen Rostock eröffnete der erste Basar seine Pforten, und mit speziellen Basarscheinen konnten Seeleute ihre verdiente Valuta in den Kauf von Westwaren wie Kaffee, Zigaretten, Alkohol, Fotoapparaten oder Ferngläsern umwandeln. Mit der Zeit wurden auch diese Basare für einen größeren Teil der Bevölkerung zugänglich und trugen so zur Stabilisierung der Devisenreserven bei.

Ein weiteres interessantes Kapitel in der Geschichte des westlichen Konsums in der DDR waren die Transit-Intershops. An strategisch günstigen Punkten wie dem Transitlager in Michendorf durften nur Reisende mit gültigem Reisepass diese speziellen Verkaufsstellen betreten. Insbesondere Westdeutsche nutzten diese Gelegenheit, um in der Nähe der Grenze Waren wie Zigaretten und Alkohol zu günstigeren Preisen zu erwerben. Doch auch hier war der Blickfang nicht nur der Konsum: Die Transit-Intershops bildeten einen Ort, an dem Ost- und Westdeutsche – wenn auch für kurze Zeit – aufeinandertrafen. Hinter dem Vorhang des Intershop-Geschäfts lauerte jedoch stets die Präsenz staatlicher Sicherheitsorgane, und die Stasi überwachte penibel alle Kontakte zwischen den beiden deutschen Bevölkerungsgruppen.

„Westprodukte“ aus eigener Herstellung: DDR und der Kunstgriff des Markenimages

Ein besonders kurioses Kapitel in der Geschichte der Intershops war die Herstellung sogenannter „Westprodukte“ innerhalb der DDR. Um Devisen zu sparen und den Anschein von Exklusivität zu wahren, wurden viele Produkte – von Schallplatten über Zigaretten bis hin zu Schuhen und Unterwäsche – in der DDR produziert. So wurden beispielsweise Schallplatten im VEB Deutsche Schallplatten in Potsdam gepresst, allerdings mit Westetiketten versehen, um den Eindruck eines westlichen Imports zu erwecken. Auch bekannte Marken wie Persil oder Underberg wurden zeitweise in der DDR hergestellt, um den heimischen Bedarf zu decken und gleichzeitig den Konsumenten den Anschein von Importqualität zu bieten.

Dieser Spagat zwischen Import und Eigenproduktion zeigt eindrucksvoll, wie die DDR-Regierung versuchte, den Spagat zwischen ideologischer Reinheit und wirtschaftlicher Notwendigkeit zu meistern. Die Produktion von „falschen“ Westwaren war ein pragmatischer, wenn auch paradoxer Ansatz, um den Devisenbedarf zu decken und den Bürgern gleichzeitig ein Gefühl von Exklusivität zu vermitteln.

Der kulturelle Nachhall und das Erbe der Intershops

Mit dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR verloren die Intershops ihre Daseinsberechtigung. Die Märkte wurden geschlossen, und die westlichen Produkte fanden ihren Weg in einen nun vereinten deutschen Markt, in dem die Waren nicht länger nur den wenigen Privilegierten vorbehalten waren. Dennoch lebt das Erbe der Intershops in der kollektiven Erinnerung vieler Ostdeutscher fort. Für diejenigen, die in den langen Warteschlangen standen und von dem besonderen Duft der Verkaufsräume schwärmten, symbolisieren die Intershops eine vergangene Epoche, die von Sehnsüchten, aber auch von Widersprüchen geprägt war.

Inzwischen haben sich selbst in der modernen Wirtschaft Unternehmen und Produkte an den Namen „Intershop“ gewöhnt. So vermarktet beispielsweise eine Computerfirma in Jena Software unter diesem historischen Namen, und in Eisenach experimentiert eine Familie mit Produkten wie Duschbädern und Saunaaufgüssen, die an den bekannten „Westduft“ der Intershops erinnern sollen. Diese nostalgischen Bezüge zeigen, wie tief die Erinnerungen an jene Zeiten noch verwurzelt sind und wie das Bild der Intershops immer wieder als Symbol für einen längst vergangenen Konsumtraum heraufbeschworen wird.

Ein Spiegelbild der DDR-Gesellschaft und der innerdeutschen Beziehungen

Die Geschichte der Intershops ist weit mehr als die eines reinen Wirtschaftsmodells. Sie veranschaulicht den ständigen Balanceakt der DDR-Regierung zwischen wirtschaftlicher Pragmatik und ideologischer Reinheit. Die Intershops waren einerseits ein unverzichtbares Instrument zur Devisenbeschaffung und trugen maßgeblich zur Finanzierung des Imports von Technik und Waren bei, die im sozialistischen Planwirtschaftssystem fehlten. Andererseits schufen sie eine gesellschaftliche Spaltung, die den Grundprinzipien des Sozialismus widersprach und immer wieder zu heftigen Debatten führte.

Innerhalb eines Systems, das auf Gleichheit und Kollektivismus basierte, markierten die Intershops den Punkt, an dem sich der Traum vom Überfluss mit der harten Realität der Mangelwirtschaft kreuzte. Für viele DDR-Bürger waren sie das Fenster in eine Welt voller Möglichkeiten, in der westliche Produkte und damit ein Stück Freiheit greifbar wurden – wenn auch nur für kurze Momente und zu einem hohen Preis. Gleichzeitig zeigten sie, wie stark der Westen in der Vorstellung der Ostdeutschen verankert war und welchen symbolischen Wert westliche Konsumgüter in einer Zeit politischer und wirtschaftlicher Isolation hatten.

Heute, im Rückblick auf diese besondere Zeit, lassen sich die Intershops als ein vielschichtiges Phänomen verstehen, das weit über den reinen Handel hinausgeht. Sie sind ein Zeugnis der wirtschaftlichen Zwänge, der ideologischen Widersprüche und der menschlichen Sehnsüchte, die in der DDR lebten. Ihre Geschichte lädt dazu ein, die komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einer Zeit der Teilung neu zu beleuchten – und dabei nicht nur die wirtschaftlichen, sondern vor allem auch die menschlichen Aspekte dieser Epoche in den Vordergrund zu rücken.

Obwohl die Intershops längst der Vergangenheit angehören, bleibt ihr Erbe lebendig – in den Erinnerungen der Menschen, in den kleinen Details des Alltags und in der fortwährenden Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR. Sie sind ein Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Maßnahmen und politische Entscheidungen das tägliche Leben formen können und wie sich selbst in den scheinbar nüchternen Zahlen und Fakten ein vielschichtiges Bild menschlicher Erfahrungen und Sehnsüchte verbirgt.

Mit einem Blick in die Vergangenheit wird deutlich: Die Intershops waren nicht nur Verkaufsstellen, sondern auch Orte des Austauschs, der Begegnung und des stillen Widerstands gegen die Unzulänglichkeiten eines Systems, das sich selbst in Widersprüche verstrickte. Sie zeigten, dass selbst in einer streng reglementierten Gesellschaft der Drang nach Individualität, nach Genuss und nach dem Hauch von Freiheit nie ganz erstickt werden konnte – und dass manchmal gerade diese kleinen Oasen des Überflusses den größeren gesellschaftlichen Wandel mitgestalten konnten.

In diesem Sinne bleibt die Erinnerung an die Intershops ein lehrreiches Beispiel dafür, wie wirtschaftliche und politische Strategien ineinandergreifen und wie Geschichte immer wieder aus den scheinbar unscheinbaren Details des Alltags erzählt wird. Die Intershops sind ein fester Bestandteil der DDR-Geschichte – ein Kapitel, das von Glanz und Schatten gleichermaßen geprägt war und das bis heute die Fantasie vieler Menschen beflügelt.