Bei der Buchvorstellung von Dr. Ilko‑Sascha Kowalczuk im Brandenburg Museum zeichnete sich ein alarmierendes Bild der ostdeutschen Nachwendgesellschaft ab. Kowalczuk diagnostiziert einen „Freiheitsschock“, der viele Menschen in Ostdeutschland bis heute prägt – mit weitreichenden Folgen für Demokratie und Zusammenhalt. Seine These sekundierte Martina Wei Rauch, indem sie einerseits die Resilienz zahlloser Gründerinnen und Gründer im ländlichen Raum lobte, andererseits aber die Frage stellte, wie viel Freiheit ein Mensch überhaupt ertrage.

Der Freiheitsschock: Ursachen und Merkmale

Kowalczuk definiert Freiheit ausdrücklich nicht bloß als „Abwesenheit von Zwang“, sondern als aktive Verantwortungsübernahme und Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Wer Freiheit leben will, müsse das „Heft des Handelns“ selbst in die Hand nehmen – eine Fähigkeit, die in der DDR kaum vermittelt wurde. Mehrere Faktoren verstärkten den Schock:

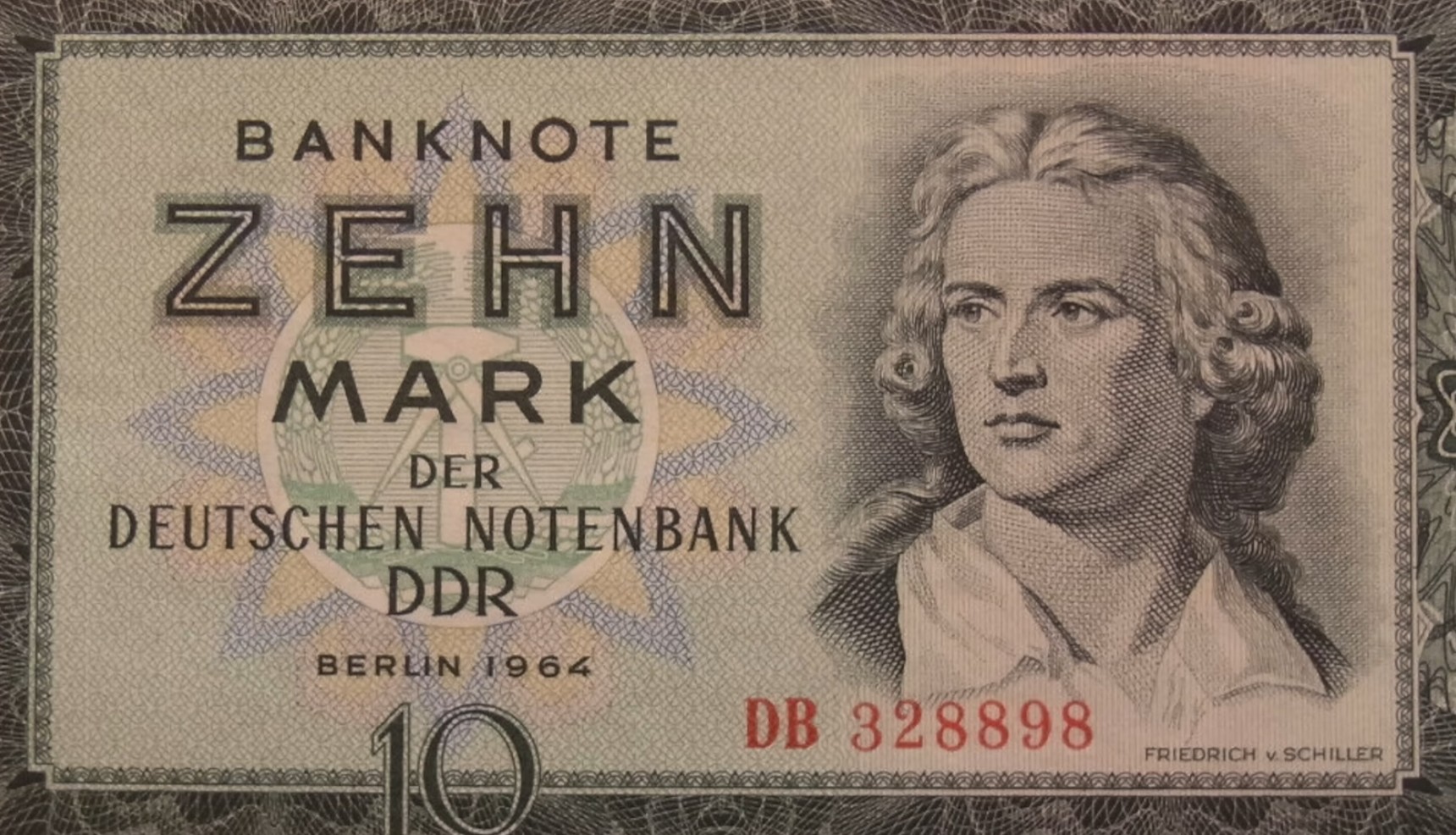

- Langfristige autoritäre Prägung: In Ostdeutschland folgten aufeinanderfolgende Staatssysteme – vom Kaiserreich über den Nationalsozialismus bis zur SED‑Diktatur –, die individuelle Initiative eher unterbanden.

- Staatliche Abhängigkeit: Millionen DDR‑Bürgerinnen und Bürger blieben nach 1990 in staatlichen Strukturen verhaftet, etwa durch Arbeitslosengeld, Subventionen oder bürokratische Förderprogramme.

- Vergleich mit dem Westen: Statt sich an der eigenen Lebenslage vor 1989 zu messen, richteten viele Ostdeutsche ihren Blick auf Städte wie München oder Hamburg. Während 75–80 % der Menschen laut Umfragen persönlich zufrieden sind, glauben bis zu 80 %, dass es der Region schlecht gehe.

Diese Diskrepanz nährt Frust und Politikverdrossenheit: „Niemand hat uns erklärt, wie man Freiheit gestaltet“, so Kowalczuk pointiert.

Demokratische Verheißung kontra Wohlstandserwartung

Eine verbreitete Annahme der „Machergeneration“ von 1990 laut Kowalczuk lautet, dass Demokratie automatisch zu wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstand führe. Tatsächlich aber sei Demokratie kein ökonomisches Patentrezept, sondern ein aufwändiges System voller Aushandlungsprozesse und Kompromisse. Wo schnelle Erfolge ausblieben, wuchs die Enttäuschung – und bot extremistischen Parteien fruchtbaren Boden.

Zivilgesellschaft als Korrektiv – doch im Osten kaum vorhanden

Die Schwäche der ostdeutschen Zivilgesellschaft sieht Kowalczuk als zentrales Problem. Vereine, Stiftungen oder engagierte Kirchengemeinden fehlten flächendeckend – unter anderem wegen geringerem Erbschaftsvermögen und schwächerer Kirchenbindung. Ein funktionierendes Netzwerk aus Initiativen und Bürgerprojekten aber wäre essenziell, um demokratische Prozesse lebendig zu halten und radikalen Strömungen entgegenzuwirken.

Gegenstimmen aus Brandenburg: Zwischen Aufbruch und Resignation

Martina Wei Rauch widersprach mit pragmatischen Beispielen: Insbesondere auf dem Land habe sie Gründerinnen erlebt, die „auf Sicht fahren“, Krisen bewältigten und Verantwortung übernähmen, statt nur zu klagen. Neue kommunale Bündnisse entstünden bewusst gegen Parteien wie die AfD – ein Hoffnungsschimmer für aktive Demokratie vor Ort. Zugleich erkundigte sie sich, „wie viel Freiheit verträgt ein Mensch“, und wie viel Sicherheitsbedürfnis gewahrt bleiben müsse.

Alarmierende Wahlergebnisse und globale Unsicherheit

Kowalczuk zeigte sich alarmiert über die jüngsten Landtagswahlergebnisse in Brandenburg, wo AfD und BSW gemeinsam fast jede zweite Stimme erhielten. Er bezeichnete beide als „Kremmelparteien“ mit faschistoiden Zügen – eine bewusst provokative, aber für ihn treffende Einordnung. Die weltweiten Umbrüche durch Globalisierung, Digitalisierung und KI führten zu Verunsicherung, die Rechtspopulisten mit einfachen Antworten ausnutzten.

Wege aus der Krise: Ökonomische, pädagogische und kommunikative Ansätze

Als Lösungsansätze nannte der Historiker vor allem:

- Dekommodifizierung: Bereiche wie Bildung und Gesundheit aus der reinen Marktlogik nehmen, um gesellschaftliche Teilhabe zu sichern.

- Medienkompetenz: Junge Menschen müssen lernen, Informationsfluten kritisch zu filtern und Verschwörungsmythen zu durchschauen.

- Positive Narrative: Beispielsweise im Migrationsdiskurs Geschichten von gelungener Integration stärker ins Bewusstsein rücken.

Sichtbarmachen zivilgesellschaftlichen Engagements: Ehrenamtliche und Initiativen als tragende Säulen der Demokratie present machen.

Mahnung und Aufruf zum Handeln

Trotz der ernüchternden Diagnose betonte Kowalczuk, dass Aufgeben keine Option sei: „Wir müssen weitermachen.“ Der „Freiheitsschock“ Ostdeutschlands sei kein Schicksal, sondern eine Herausforderung. Nur wenn Politik, Zivilgesellschaft und Bildungsinstitutionen gemeinsam Verantwortung übernehmen, lasse sich das Vertrauen in demokratische Prozesse wiederherstellen und ein stabileres Fundament für Freiheit und Teilhabe schaffen.