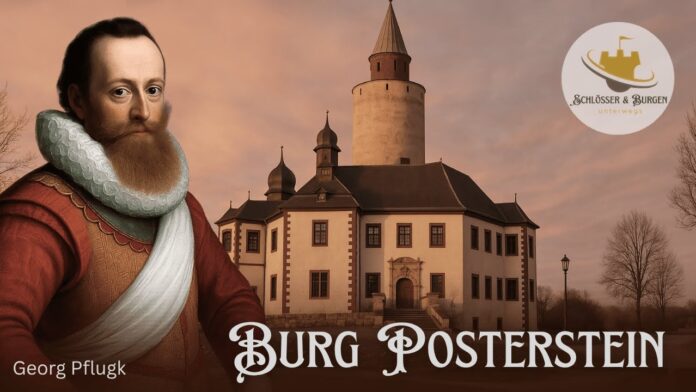

Zwischen Gera und Altenburg, eher unscheinbar, thront sie über dem Tal: die Burg Posterstein. Seit dem Mittelalter hat sie eine bewegte und wechselvolle Geschichte erlebt – mal Herrschaftssitz, mal Verwaltungsmittelpunkt, später Museum.

Wurzeln im Slawenland

Bereits im sechsten Jahrhundert siedelten sich slawische Gruppen im heutigen Altenburger Land an und prägten die Kulturlandschaft. Vor allem sorbische Stämme nutzten waldfreie Flächen für Ackerbau und Viehzucht. Die Wurzeln der Burg reichen jedoch weiter zurück, bis in die Zeit Kaiser Friedrichs I. Barbarossa. Mitte des 12. Jahrhunderts dehnten die Staufer ihren Machtbereich auf das Altenburger Land aus.

Barbarossas Strategie und die Gründung der Burg

Um ihre Herrschaft zu festigen, verfolgte Barbarossa eine gezielte Strategie: Er erhob seine Ministerialen, unfreie Dienstleute, in den Ritterstand. Deren Aufgabe war es, die neu besiedelten Gebiete zu verwalten, slawische Einflüsse zurückzudrängen und das Land militärisch zu sichern. So entstanden im 12. und 13. Jahrhundert zahlreiche kleinere Befestigungen im Pleißenland, darunter auch die Burg Posterstein.

Erste Erwähnung und frühe Anlage

Die erste urkundliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahr 1191. Damals werden ein Gerhardus von Nöbdenitz und seine Mutter Mechthilde de Stein als Besitzer genannt. Gerhardus gehörte zu den Reichsministerialen Kaiser Barbarossas. Die Burg wurde als Befestigungsanlage auf einem Felsvorsprung über dem Fluss Sprotte, einem Nebenarm der Pleiße, errichtet. In Dokumenten jener Zeit ist sie unter dem Namen „Stein“ verzeichnet. Aus dieser frühen Periode sind noch Teile der Ringmauer sowie der mächtige Bergfried erhalten.

Wandel zur Wohnburg und Namensgebung

Im Jahr 1422 erwarb Nickel Puster die Burg. Seine Familie wurde im Altenburger Register als „Puster zum Stein“ geführt. In dieser Zeit veränderte sich das Erscheinungsbild der Anlage deutlich: Aus der einstigen Wehranlage wurde allmählich eine Wohnburg. Die Burg erlebte zahlreiche Umbauten, die sie komfortabler und repräsentativer machten. Obwohl sie offiziell bis ins 16. Jahrhundert „Stein“ hieß, verdankt sie der Familie Puster ihren heutigen Namen: aus „Puster zum Stein“ wurde Posterstein.

Im 16. Jahrhundert erhielt die Burg ihr bis heute charakteristisches Aussehen. Die Fassade wurde mit weißem Putz versehen und die Ecken in markantem Rot abgesetzt. Dieses Erscheinungsbild war ein deutliches Zeichen für den Übergang von der Wehr- zur Wohnburg. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt ein architektonisches Highlight: der Erker an der Westseite, der auf kunstvoll angeordneten, gewölbten Konsolen ruht und die einst nüchterne Wehranlage aufwertete.

Der Bergfried: Schutz und Verteidigung

Ursprünglich als klassische Ringburg mit einem zentralen Bergfried im Inneren errichtet, ragt dieser Turm heute 42 Meter hoch. In Zeiten größter Gefahr bot der Bergfried den letzten sicheren Rückzugsort – sowohl für die Burgbewohner als auch für Menschen aus umliegenden Dörfern. Hinter seinen bis zu drei Meter dicken Mauern konnten sie Schutz suchen. Der ursprüngliche Zugang zum Turm lag, gut geschützt auf der dem Feind abgewandten Seite, in rund 12 Metern Höhe. Möglicherweise gelangte man damals nur über eine Strickleiter hinein. Ein Absatz im Mauerwerk lässt vermuten, dass hier im Mittelalter eine hölzerne Balkendecke als Teil einer Zwischenetage eingezogen war.

Auf mehreren Zwischenetagen konnten sich die Menschen provisorisch einrichten, um eine Belagerung abzuwarten. Damals stand der Turm noch frei im Zentrum der Wehranlage, was ihn zum sichersten Ort machte. Wer sich dort verschanzt hatte, war schwer zu bezwingen; Angreifern blieb oft nur die Möglichkeit, die Insassen auszuhungern oder sie durch Rauch und Feuer zur Aufgabe zu zwingen.

Der Bergfried war nicht nur Rückzugsort, sondern auch strategisch bester Verteidigungspunkt. Von hier hielt ein Türmer Ausschau nach Feinden. Bei Gefahr konnten Verteidiger mit Pfeil und Bogen oder Armbrust aus schmalen Schießscharten feuern. Zinnen und eine schützende Brüstungsmauer boten Deckung. Wenn der Feind zu nahe kam, konnten Steine von oben herabgeworfen werden.

Die Ära der Familie Pflugk

Seit dem 16. Jahrhundert taucht der Name Pflugk regelmäßig in Besitzverzeichnissen auf. Dieses Adelsgeschlecht war regional bedeutend. Im Jahr 1528 kam es zu einem folgenreichen Verkauf: Nickel von Ende veräußerte das Rittergut Posterstein für 17.500 Gulden an seine Vetter, die Brüder von Pflugk.

Damit begann die Ära der Familie Pflugk auf Posterstein, die die Geschichte der Region über Generationen prägte. Bekannte Vertreter waren Julius Pflugk, Bischof in Naumburg und Gegenspieler der Reformatoren, sowie Haubold Pflugk. Haubold trat in den Staatsdienst Kurfürst Johann Friedrichs ein und übernahm ritterliche Pflichten. Im Schmalkaldischen Krieg kamen aus Posterstein vier Pferde, ein Heerwagen, zwei Bogenschützen und ein Langspießer zum Einsatz. Das Rittergut wuchs in dieser Zeit, und die Burg wurde in ein Schloss verwandelt.

Haubold von Pflugk vergrößerte 1554 seinen Einfluss erheblich durch den Erwerb der Gerichtsbarkeit über 14 weitere Orte. Die niedere Gerichtsbarkeit regelte Alltägliches, die obere Gerichtsbarkeit erlaubte das Richten über „Hals und Hand“, also über Leben und Tod. Ein faszinierendes Relikt dieser Zeit ist der massive Gerichtsschrank aus dem 17. Jahrhundert, der bis heute im Gerichtsraum erhalten ist. Er diente zur Aufbewahrung von Akten und Gerichtsbüchern und verbirgt eine Treppe, die wohl als geheimer Fluchtweg genutzt wurde.

Der Musenhof auf Schloss Tannenfeld

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich in der Nähe, auf Schloss Tannenfeld (etwa 2 km von Posterstein entfernt), ein Zentrum des geistig-kulturellen Lebens. Der „Musenhof“ der Herzogin Anna Dorothea von Kurland gehörte zu den bekanntesten seiner Art. Sie pflegte enge Beziehungen zu bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit und machte ihre Landsitze zu Treffpunkten der europäischen Elite.

Künstler, Philosophen und führende Politiker waren Gäste an ihrem Hof. Vermutlich zählte sogar Zar Alexander I. von Russland zu den bekanntesten Besuchern. Die Herzogin wählte die Standorte bewusst, da die Schlösser an wichtigen Reiserouten lagen und in der Nähe geistiger Zentren wie Weimar und Jena sowie des Kurortes Ronneburg.

Der Alltag am Musenhof war von Offenheit und Kultur geprägt. Ein besonderer Höhepunkt war die tägliche Zusammenkunft um 17 Uhr in der Teestube von Schloss Tannenfeld. Es wurde philosophiert, diskutiert, musiziert und getanzt. Gemeinsam wurden Theaterstücke verfasst und aufgeführt, Choräle komponiert und vorgetragen.

Die Burg Posterstein blickt somit auf eine facettenreiche Geschichte zurück, die von mittelalterlicher Wehrhaftigkeit über adlige Herrschaft bis hin zur Nähe zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum reicht.