Pfingstsonntag 1977: Dynamo Dresden wird Pokalsieger. Zum Team gehören auch Gerd Weber, Matthias Müller und Peter Kotte. Gut drei Jahre später verschwinden die drei plötzlich von der Bildfläche. Es war ein Sturz ins Bodenlose, kaum zu verstehen für die Betroffenen, die sich nichts zu Schulden kommen ließen.

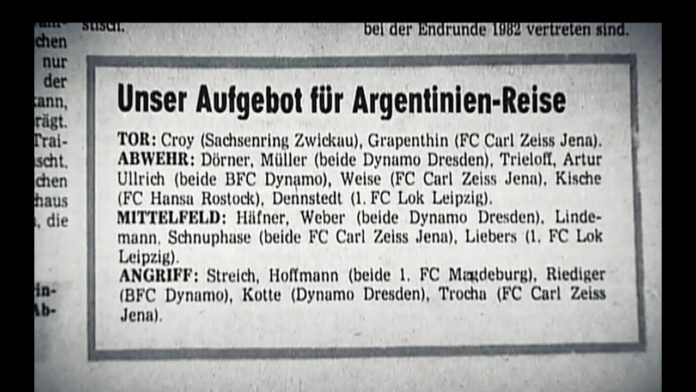

Im Januar 1981 gehören Weber, Müller und Kotte zum Aufgebot der DDR-Nationalmannschaft für eine Reise nach Südamerika. Doch dort kommen die drei nie an. Unmittelbar vor dem Abflug in Berlin-Schönefeld werden sie unter einem Vorwand von der Mannschaft getrennt und zurück nach Dresden gebracht.

In einem W1000 der Staatssicherheit, unter strengstem Sprechverbot, rollen die drei Dynamo-Stars in Dresden ein und ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. In einer konspirativen Stasi-Villa unweit des Stadions erfahren sie die Vorwürfe: versuchte Republikflucht beziehungsweise das Nichtmelden eines sogenannten Abwerbeversuches. In der DDR war dies strafbar und alles andere als ein Bagatelldelikt.

Die Verhöre sind intensiv, dauern 8 bis 19 Stunden pro Tag. Über drei Tage lang wird das Trio verhört, zunächst ohne Ergebnis. Dann erscheinen Mitarbeiter der Stasi-Zentrale in Berlin, und der Ton wird rauer. Es wird versucht, die Männer unter Druck zu setzen, indem ihre Familien involviert werden.

Zentrale Figur im Fall ist Gerd Weber. Er gilt als riesiges Talent, torgefährlicher Spielmacher und Nachfolger des Dresdner Idols Hansi Kreische. Mit 20 ist er bereits Olympiasieger. Doch Weber fühlt sich bei Dynamo nicht mehr richtig wohl, vermisst Anerkennung und denkt über Veränderungen nach. Er wäre schwer gegangen, wenn man ihn gelassen hätte.

Im Oktober 1980 spielt Dynamo im Europapokal in Holland. Am Rande des Spiels bekommt Gerd Weber einen Zettel zugesteckt – ein vermeintliches Angebot vom 1. FC Köln. Es geht um jährlich 200.000 Mark plus 100.000 Handgeld. Das Angebot gilt nicht nur für Weber, sondern auch für Müller und Kotte. Weber zeigt den beiden den Zettel. Peter Kotte hat sogar schon einen Termin auf dem Standesamt. Matthias Müller zögert, da Auswahltrainer Buschmann ihm gute Chancen für die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien signalisiert hat. Gerd Weber will den Schritt in den Westen wagen, benötigt aber noch eine Fluchtmöglichkeit für seine Freundin und spätere Frau, ohne die er nicht gehen will.

Drei Monate später, im Januar 1981, testet Dynamo in Karl-Marx-Stadt. Webers Pläne stehen kurz vor der Ausführung. Doch die Stasi hat Wind von der Sache bekommen und überwacht die Mannschaft total, bis in die Privatsphäre der Fußballer. Unmittelbar nach diesem Spiel kommt der entscheidende Hinweis: Die drei Dresdner würden die nächste Gelegenheit im Ausland zur Flucht nutzen. Die Staatssicherheit handelt. Eine Woche später sitzen Weber, Müller und Kotte in Untersuchungshaft.

Hinter der Aktion steckt niemand Geringeres als Erich Mielke. Nach der Flucht des BFC-Spielers Lutz Eigendorf keine zwei Jahre zuvor will der Stasi-Oberste ein Exempel statuieren. Hinzu kommt ein pikantes Detail: Gerd Weber wird seit 1975 bei der Stasi als IMW „Land“ geführt.

Die Entscheidung scheint schnell gefallen. Gerd Weber weiß schon vor der Verhandlung, was er bekommt – er rechnet mit zwei, drei Monaten. Mielke erkennt zudem die einmalige Gelegenheit, Dynamo Dresden, den ärgsten Kontrahenten seiner Berliner Dynamos (BFC Dynamo), dauerhaft zu schwächen.

Auch Kotte und Müller trifft der Bannstrahl des Systems. Für sie gibt es ein Verbot für Oberliga und Liga. Sie dürfen nur noch in der Bezirksliga spielen. Das war’s für ihre Karrieren auf höchstem Niveau. Für Weber ist es ein enormer Schock, der Wochen dauert, bis er ihn verkraftet hat.