Ein Rückblick auf 1991: Im legendären Gespräch mit Günter Gaus zeigt sich eine Angela Merkel, wie wir sie später kaum noch erlebten – offen, verletzlich und mit einer erstaunlich scharfen Kritik am Westen.

Ein Rückblick auf 1991: Im legendären Gespräch mit Günter Gaus zeigt sich eine Angela Merkel, wie wir sie später kaum noch erlebten – offen, verletzlich und mit einer erstaunlich scharfen Kritik am Westen.

Es ist das Jahr 1991. Helmut Kohl ist der „Kanzler der Einheit“, Deutschland taumelt zwischen Euphorie und Katerstimmung. In einer schmucklosen Studioatmosphäre sitzt eine 37-jährige Frau mit Pagenschnitt einem der schärfsten Intellektuellen der alten Bundesrepublik gegenüber: Günter Gaus.

Die Frau ist Angela Merkel, damals Bundesministerin für Frauen und Jugend, kurz vor dem Sprung zur stellvertretenden CDU-Vorsitzenden. Wer sich dieses historische Dokument heute, über drei Jahrzehnte später, ansieht, reibt sich verwundert die Augen. Man sieht nicht die „Mutti“, die alles mit rautenförmiger Ruhe aussitzt. Man sieht eine suchende Naturwissenschaftlerin, die ihre eigene Biografie gegen die moralische Überlegenheit des Westens verteidigt.

Mehr Objekt als Subjekt

Gleich zu Beginn gesteht Merkel eine Verletzlichkeit, die im heutigen Politikbetrieb undenkbar wäre. Auf die Frage nach ihrem kometenhaften Aufstieg räumt sie ein, sich derzeit „mehr als Objekt denn als Subjekt“ zu fühlen. Die Ereignisse der Wende haben sie in die Politik gespült. Ihre Strategie gegen den Kontrollverlust beschreibt sie fast technisch: „Ruhezonen“ suchen, „umgraben“, Boden unter die Füße bekommen. Es ist der erste Hinweis auf die Uckermark-Gärtnerin der späteren Jahre – Erdung als Überlebensmechanismus in der Zentrifuge der Macht.

Das Bekenntnis zum Opportunismus

Der stärkste Moment des Interviews ist Merkels Weigerung, sich ihre DDR-Biografie vom Westen umschreiben zu lassen. Gaus, der Großinquisitor der linken Intelligenzija, befragt sie zu ihrer Zeit in der FDJ (Freie Deutsche Jugend). Merkel weicht nicht aus. Sie sagt Sätze von brutaler Ehrlichkeit: „Es war zu 70 Prozent Opportunismus.“

Sie wehrt sich vehement gegen die westdeutsche Erwartungshaltung, dass jeder DDR-Bürger ein Widerstandskämpfer hätte sein müssen. „Anpassung ist eine lebensnotwendige Sache“, erklärt sie Gaus. Sie verteidigt das Leben im Osten als ein „wahrhaftiges Leben“, in dem man gefeiert, gelacht und gelebt habe, auch ohne im permanenten Widerstand zu sein. Hier blitzt eine Angela Merkel auf, die zutiefst verletzt ist von der westdeutschen Arroganz. Sie diagnostiziert den Westdeutschen einen „Mangel an Neugierde“. Man habe das System DDR gekannt und verurteilt, aber für die Menschen darin interessiere man sich nicht wirklich.

Die Quote als Karriereleiter

Erstaunlich nüchtern, fast zynisch, analysiert die junge Politikerin ihre Rolle in der CDU. Sie weiß genau, warum sie aufsteigt: „Osten, Frau und evangelisch“. Wenn man das alles zusammenbekommt, sei das eben karrieretechnisch besser als „Mann, Westler und katholisch“.

Sie macht sich keine Illusionen darüber, dass sie eine Quotenfrau für Kohls Kabinett ist, nutzt diese Position aber pragmatisch. Es ist der kühle Blick der Physikerin auf die Variablen der Macht. Emotionen? Eitelkeit? Fehlanzeige. „Ich will die Dinge, die ich mache, ordentlich machen“, sagt sie. Politik als Experimentanordnung, bei der das Ergebnis stimmen muss.

Absage an Visionen

Schon 1991 zeigt sich, warum Merkel später als „Kanzlerin der kleinen Schritte“ bekannt werden würde. Als Gaus sie auf Visionen anspricht oder das Fehlen von Fantasie in der Politik bemängelt, blockt Merkel ab. Sie kommt aus einem System (DDR), das an großen Utopien gescheitert ist. Ihr Gegenentwurf ist das „Machbare“.

Sie äußert sogar ein tiefes Misstrauen gegenüber basisdemokratischen Bewegungen und endlosen Diskussionen (ein Seitenhieb auf die Bürgerbewegungen der Wendezeit). Die Bürger, so Merkel, erwarten „Dienstleistung“ und Problemlösung, keine permanenten Debatten. Hier wird der Grundstein für ihren späteren Regierungsstil gelegt: Politik als alternativloses Abarbeiten von Notwendigkeiten.

Die rote Linie

Gegen Ende des Gesprächs wird es fast prophetisch. Gaus fragt nach der Grenze des Kompromisses. Wann würde sie sich nicht mehr verbiegen lassen? Merkels Antwort: Wenn sie den Menschen „nicht mehr geraden Auges erklären kann“, was sie tut.

Betrachtet man das Ende ihrer Kanzlerschaft, die Flüchtlingskrise 2015 oder die Pandemie, wirkt dieser Satz von 1991 nach. Man mag ihre Entscheidungen kritisieren, aber die Haltung, die sie damals formulierte – eine rationale Sturheit, gepaart mit dem Willen zur Erklärung – ist die Konstante, die von der 37-jährigen Ministerin bis zur ewigen Kanzlerin reicht.

Wer Angela Merkel verstehen will, muss nicht ihre Memoiren lesen, sondern dieses Interview sehen. Es zeigt eine Frau, die sich anpasste, um zu überleben, aber sich weigerte, ihre Herkunft zu verleugnen. Eine Physikerin, die in die Politik stolperte und beschloss, das Chaos durch Ordnung zu beherrschen.

In der Tragikomödie „Vorwärts immer!“ wagt sich Regisseurin Franziska Meletzky an ein gewagtes Gedankenspiel zur Wendezeit. Das Ergebnis ist eine turbulente Geschichtssatire, die vor allem dank eines brillanten Hauptdarstellers funktioniert.

In der Tragikomödie „Vorwärts immer!“ wagt sich Regisseurin Franziska Meletzky an ein gewagtes Gedankenspiel zur Wendezeit. Das Ergebnis ist eine turbulente Geschichtssatire, die vor allem dank eines brillanten Hauptdarstellers funktioniert.

Von Tschechows Kirschgarten zum sächsischen „Girschkarten“: Lukas Rietzschel zeigt am Schauspiel Leipzig, was passiert, wenn eine Gesellschaft ihr Unkraut wuchern lässt.

Von Tschechows Kirschgarten zum sächsischen „Girschkarten“: Lukas Rietzschel zeigt am Schauspiel Leipzig, was passiert, wenn eine Gesellschaft ihr Unkraut wuchern lässt.

Redaktionelle Analyse zum Video-Statement von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche vom 17. April 2020

Redaktionelle Analyse zum Video-Statement von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche vom 17. April 2020

Ein staatlich garantiertes Betreuungsnetz ermöglichte DDR-Frauen die Berufstätigkeit, doch der Preis war oft eine frühe politische Einflussnahme auf die Kinder. Dr. Stefan Wolle vom DDR Museum blickt zurück auf ein System zwischen pädagogischem Anspruch und staatlichem Zugriff.

Ein staatlich garantiertes Betreuungsnetz ermöglichte DDR-Frauen die Berufstätigkeit, doch der Preis war oft eine frühe politische Einflussnahme auf die Kinder. Dr. Stefan Wolle vom DDR Museum blickt zurück auf ein System zwischen pädagogischem Anspruch und staatlichem Zugriff.

Nach acht Jahren des Wachsens fand das hölzerne Ensemble auf dem Johannisplatz am 1. Advent seinen krönenden Abschluss. Mit dem „Verkündigungsengel“ ist das Kunstprojekt nun komplett – und erzählt dabei weit mehr als nur die klassische Weihnachtsgeschichte.

Nach acht Jahren des Wachsens fand das hölzerne Ensemble auf dem Johannisplatz am 1. Advent seinen krönenden Abschluss. Mit dem „Verkündigungsengel“ ist das Kunstprojekt nun komplett – und erzählt dabei weit mehr als nur die klassische Weihnachtsgeschichte.

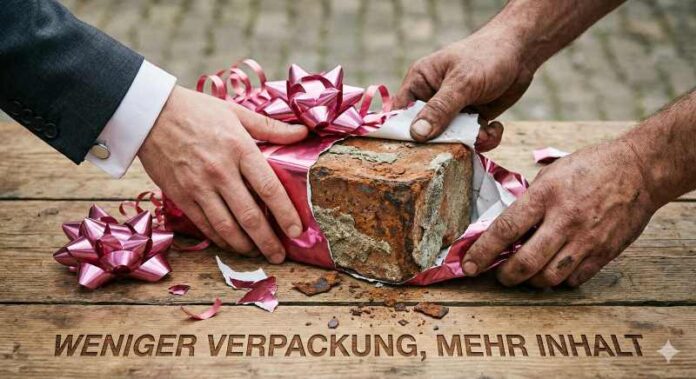

Von der Kunst, sich die Floskeln zu sparen. Eine Kolumne über Sprachbarrieren, die eigentlich gar keine sind.

Von der Kunst, sich die Floskeln zu sparen. Eine Kolumne über Sprachbarrieren, die eigentlich gar keine sind.

Jena. Es sollte ein modernes Quartier werden, ein neuer pulsierender Mittelpunkt für Winzerla. Doch Ende 2025 herrscht am Columbus Center vor allem eines: Tristesse. Wo einst Kunden flanierten, gähnt heute der Leerstand. Nach dem geplatzten Traum vom Neubau stehen sich Eigentümer und Stadtverwaltung unversöhnlich gegenüber, während die wirtschaftliche Realität jede schnelle Lösung unmöglich macht.

Jena. Es sollte ein modernes Quartier werden, ein neuer pulsierender Mittelpunkt für Winzerla. Doch Ende 2025 herrscht am Columbus Center vor allem eines: Tristesse. Wo einst Kunden flanierten, gähnt heute der Leerstand. Nach dem geplatzten Traum vom Neubau stehen sich Eigentümer und Stadtverwaltung unversöhnlich gegenüber, während die wirtschaftliche Realität jede schnelle Lösung unmöglich macht.

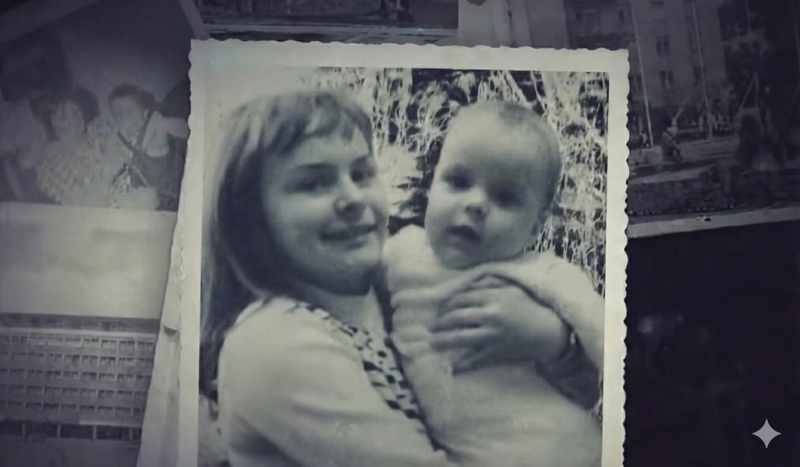

Von Montag bis Freitag gehörten sie dem Kollektiv. In den Wochenheimen der DDR wuchsen Tausende Kinder fernab ihrer Eltern auf. Was als staatliche Hilfe für arbeitende Mütter gepriesen wurde, hinterließ bei einer ganzen Generation tiefe seelische Narben – ein Bericht über verlorenes Urvertrauen und die lebenslange Suche nach Nähe.

Von Montag bis Freitag gehörten sie dem Kollektiv. In den Wochenheimen der DDR wuchsen Tausende Kinder fernab ihrer Eltern auf. Was als staatliche Hilfe für arbeitende Mütter gepriesen wurde, hinterließ bei einer ganzen Generation tiefe seelische Narben – ein Bericht über verlorenes Urvertrauen und die lebenslange Suche nach Nähe.

Ein Essay über Untertanen, Obertane und das falsche Leben im Richtigen – basierend auf den Analysen von Hans-Joachim Maaz.

Ein Essay über Untertanen, Obertane und das falsche Leben im Richtigen – basierend auf den Analysen von Hans-Joachim Maaz.