Es riecht nach verbranntem Papier in diesen Tagen im Dezember 1989. Aus den Schornsteinen der Stasi-Dienststellen steigt Rauch auf, dunkler und dichter als sonst. Was viele ahnen, wird am Morgen des 4. Dezember zur Gewissheit: Die Staatssicherheit vernichtet ihr eigenes Gedächtnis. Es ist der Tag, an dem die Angst die Seiten wechselt und Bürger zu Archivaren der Revolution werden.

Es riecht nach verbranntem Papier in diesen Tagen im Dezember 1989. Aus den Schornsteinen der Stasi-Dienststellen steigt Rauch auf, dunkler und dichter als sonst. Was viele ahnen, wird am Morgen des 4. Dezember zur Gewissheit: Die Staatssicherheit vernichtet ihr eigenes Gedächtnis. Es ist der Tag, an dem die Angst die Seiten wechselt und Bürger zu Archivaren der Revolution werden.

Das Signal aus dem Radio

Den entscheidenden Funken liefert ein ungewöhnliches Interview im „Berliner Rundfunk“. Ein Mann, der sich Frank L. nennt, bricht sein Schweigen. Er ist Mitarbeiter der Staatssicherheit und er bestätigt live im Radio, was auf den Straßen nur als Gerücht kursiert: „Es geht mir darum, dass Akten oder Unterlagen oder Papiere verbrannt werden, vernichtet werden, durch den Ofen gehen.“

Die Stasi, die sich erst Mitte November hastig das neue Etikett „Amt für Nationale Sicherheit“ (AfNS) aufgeklebt hat, versucht ihre Spuren zu verwischen. Während intern neue Richtlinien zur Überwachung der Bevölkerung ausgegeben werden (datiert auf den 2. Dezember), laufen in den Heizungskellern die Öfen heiß.

Zivilcourage gegen die „Verkollerung“

In Erfurt verstehen die Menschen das Radiosignal sofort: Wenn jetzt nicht gehandelt wird, sind die Beweise für Jahrzehnte der Unterdrückung für immer verloren.

Es sind die Frauen der Bürgerinitiative „Frauen für Veränderung“, die den ersten Schritt wagen. Sie rufen zur Besetzung der Erfurter Bezirksverwaltung auf. Was folgt, ist ein beispielloser Akt der Solidarität. Die städtischen Verkehrsbetriebe stellen sich quer – wortwörtlich. Mit einem Lkw blockieren sie die Zufahrt zum Gebäudekomplex in der Andreasstraße. Kein Fahrzeug soll mehr mit Akten das Gelände verlassen.

Zusammen mit herbeigerufenen Militärstaatsanwälten dringen die Bürgerrechtler in die Festung des Geheimdienstes ein. Sie finden sogenannte „Verkollerungsanlagen“ – Maschinen, konstruiert, um Papierberge in unleserliche Klumpen zu verwandeln. Doch die Bürger kommen rechtzeitig. Sie versiegeln die Türen. Sie retten die Akten.

Ein Flächenbrand der Freiheit

Die Nachricht aus Erfurt verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die sterbende DDR. „Der 4. Dezember war der Anfang vom Ende der Staatssicherheit“, wird die Bürgerrechtlerin Barbara Sengewald später sagen.

Die Erfurter Aktion löst eine Kettenreaktion aus, die selbst General Wolfgang Schwanitz, den neuen Stasi-Chef, überrollt. Noch am selben Tag fallen die Bastionen in Suhl, Leipzig und Rostock. Am 5. Dezember folgen die meisten anderen Bezirkshauptstädte.

Schwanitz‘ Versuch, die Wogen zu glätten, indem er die Vernichtung offiziell stoppt, aber „sensible Akten“ weiterhin vorenthalten will, scheitert am Misstrauen der Bevölkerung. Die Bürger übernehmen die Kontrolle.

Die Bilanz

Ende Dezember 1989 ist der mächtige Apparat faktisch handlungsunfähig. Sieben der 15 Bezirksverwaltungen haben ihre Arbeit komplett eingestellt, acht weitere funktionieren nur noch eingeschränkt.

Der 4. Dezember 1989 markiert damit einen historischen Wendepunkt: Es war der Tag, an dem die DDR-Bürger entschieden, dass ihre Geschichte nicht in den Öfen der Täter enden darf, sondern aufgearbeitet werden muss. Ein Erbe, das in den Kilometern geretteter Akten bis heute fortbesteht.

In einer Debatte, die eigentlich die sicherheitspolitische Zukunft Deutschlands und die Struktur der Bundeswehr behandeln sollte, nutzte die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag das Podium für eine Generalabrechnung mit dem politischen Establishment. Die Rede offenbart eine rhetorische Strategie, die geschickt drastische Schockbilder mit einer kulturkämpferischen Absage an den modernen deutschen Staat verknüpft und sich dabei weniger an parlamentarischen Gepflogenheiten als an der Mobilisierung der eigenen Basis orientiert.

In einer Debatte, die eigentlich die sicherheitspolitische Zukunft Deutschlands und die Struktur der Bundeswehr behandeln sollte, nutzte die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag das Podium für eine Generalabrechnung mit dem politischen Establishment. Die Rede offenbart eine rhetorische Strategie, die geschickt drastische Schockbilder mit einer kulturkämpferischen Absage an den modernen deutschen Staat verknüpft und sich dabei weniger an parlamentarischen Gepflogenheiten als an der Mobilisierung der eigenen Basis orientiert.

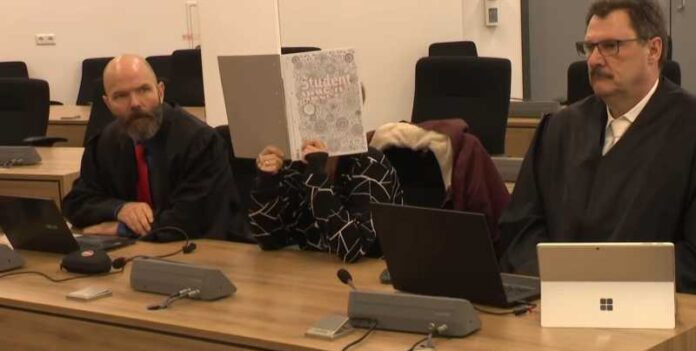

Beate Zschäpe, die Hauptverurteilte im Prozess gegen den „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU), steht erneut im Fokus der Justiz. Doch anders als im Münchner Mammutprozess, wo ihr jahrelanges Schweigen dominierte, tritt die Rechtsterroristin nun als Zeugin vor dem Oberlandesgericht in Dresden auf. Vor Gericht steht Susann E., eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin und Freundin Zschäpes, die dem Trio während der Zeit im Untergrund mehrfach geholfen haben soll.

Beate Zschäpe, die Hauptverurteilte im Prozess gegen den „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU), steht erneut im Fokus der Justiz. Doch anders als im Münchner Mammutprozess, wo ihr jahrelanges Schweigen dominierte, tritt die Rechtsterroristin nun als Zeugin vor dem Oberlandesgericht in Dresden auf. Vor Gericht steht Susann E., eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin und Freundin Zschäpes, die dem Trio während der Zeit im Untergrund mehrfach geholfen haben soll.

Ein Ausflugslokal, das von der Landkarte verschwand, und eine Bürgerbewegung, die Betonmauern zum Sprechen brachte: Die Geschichte der Ausweichführungsstelle der Staatssicherheit bei Schwerin ist ein Lehrstück über die Paranoia eines untergehenden Staates.

Ein Ausflugslokal, das von der Landkarte verschwand, und eine Bürgerbewegung, die Betonmauern zum Sprechen brachte: Die Geschichte der Ausweichführungsstelle der Staatssicherheit bei Schwerin ist ein Lehrstück über die Paranoia eines untergehenden Staates.

Ein wiederentdecktes Dokument aus dem Jahr 1991 zeigt Hans-Eckardt Wenzel und Steffen Mensching bei der Arbeit. Die Doku „Die Meisenwürger proben“ ist mehr als ein Werkstattbericht – sie ist ein Psychogramm der deutschen Wendezeit, eingefangen zwischen Goethe-Versen und Boxkampf-Parodien.

Ein wiederentdecktes Dokument aus dem Jahr 1991 zeigt Hans-Eckardt Wenzel und Steffen Mensching bei der Arbeit. Die Doku „Die Meisenwürger proben“ ist mehr als ein Werkstattbericht – sie ist ein Psychogramm der deutschen Wendezeit, eingefangen zwischen Goethe-Versen und Boxkampf-Parodien.

In der Geschichte des DDR-Widerstands dominieren oft die lauten Töne: die offenen Konfrontationen, die Ausbürgerungen, die Proteste. Doch abseits des Lärms gab es eine andere Frequenz des Widerstands. Gerhard Schöne, der populärste Liedermacher des Ostens, perfektionierte die Kunst der subtilen Subversion. Ein Porträt über einen Mann, der Fahrradketten ölte, um das System zu befriedigen, und Kinderlieder sang, um Erwachsenen die Wahrheit zu sagen.

In der Geschichte des DDR-Widerstands dominieren oft die lauten Töne: die offenen Konfrontationen, die Ausbürgerungen, die Proteste. Doch abseits des Lärms gab es eine andere Frequenz des Widerstands. Gerhard Schöne, der populärste Liedermacher des Ostens, perfektionierte die Kunst der subtilen Subversion. Ein Porträt über einen Mann, der Fahrradketten ölte, um das System zu befriedigen, und Kinderlieder sang, um Erwachsenen die Wahrheit zu sagen.

Der Bau der „Druschba“-Erdgastrasse in den 1970er und 1980er Jahren gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte des Ostblocks, an dem Tausende DDR-Bürger in der Sowjetunion beteiligt waren. Das Projekt war nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch geopolitisch von hoher Relevanz. Das als „Freundschafts-Trasse“ bekannte Bauwerk entstand vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und basierte auf einer komplexen wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Ost und West. Während die DDR-Propaganda das Projekt primär als ideologisches Gemeinschaftswerk darstellte, waren die realen Hintergründe von pragmatischen ökonomischen Interessen geprägt.

Der Bau der „Druschba“-Erdgastrasse in den 1970er und 1980er Jahren gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte des Ostblocks, an dem Tausende DDR-Bürger in der Sowjetunion beteiligt waren. Das Projekt war nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch geopolitisch von hoher Relevanz. Das als „Freundschafts-Trasse“ bekannte Bauwerk entstand vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und basierte auf einer komplexen wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Ost und West. Während die DDR-Propaganda das Projekt primär als ideologisches Gemeinschaftswerk darstellte, waren die realen Hintergründe von pragmatischen ökonomischen Interessen geprägt.

Eine journalistische Einordnung des Videos „AfD Sommerfest – Das große FINALE!“ von Marcant

Eine journalistische Einordnung des Videos „AfD Sommerfest – Das große FINALE!“ von Marcant

Ein Rückblick auf den August 2010, als das Ernst-Abbe-Sportfeld „Hertha-Blau“ wurde – und eine Analyse, was von dieser Ära heute noch bleibt.

Ein Rückblick auf den August 2010, als das Ernst-Abbe-Sportfeld „Hertha-Blau“ wurde – und eine Analyse, was von dieser Ära heute noch bleibt.