Es ist der 15. Juli, ein heißer Sommertag in Frankfurt (Oder), als die Realität in den Plattenbau einbricht. Was als familiäre Tragödie begann, sollte als einer der erschütterndsten Fälle von Vernachlässigung in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen. Kevin (2) und Tobias (3) sind tot. Verdurstet, verhungert, allein gelassen in ihrer Wohnung, während draußen das Leben weiterging.

Es ist der 15. Juli, ein heißer Sommertag in Frankfurt (Oder), als die Realität in den Plattenbau einbricht. Was als familiäre Tragödie begann, sollte als einer der erschütterndsten Fälle von Vernachlässigung in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen. Kevin (2) und Tobias (3) sind tot. Verdurstet, verhungert, allein gelassen in ihrer Wohnung, während draußen das Leben weiterging.

Die Chronologie des Verschwindens

Daniela J., die Mutter der beiden Jungen, hatte die Wohnung verlassen. Nicht für eine Stunde, nicht für einen Abend, sondern für zwei Wochen. Die Dokumentation zeichnet das Bild einer jungen Frau, die zwischen völliger Überforderung, neuer Verliebtheit und einer erschreckenden Gleichgültigkeit schwankte. Sie schloss die Tür hinter sich, ließ die Kinder mit ein paar Milchschnitten zurück und zog zu ihrem neuen Freund.

Die Nachbarn hörten Schreie. „Die haben so gebrüllt“, berichtet eine Anwohnerin. Man dachte sich: „Die Kinder sind halt wieder mal laut.“ Niemand rief die Polizei. Niemand trat die Tür ein. Es herrschte eine kollektive Paralyse, eine Mischung aus „Nicht-Einmischen-Wollen“ und der Annahme, dass sich schon jemand anderes kümmern würde. Das Jugendamt war involviert, sah aber keine akute Kindeswohlgefährdung, da die häuslichen Verhältnisse als „durchaus ordentlich“ galten. Ein fataler Irrtum.

Der Fund und die forensische Realität

Es war die Großmutter, die die Kinder schließlich fand. In der Dokumentation schildert sie den Moment, als ihre Tochter ohne die Kinder auftauchte und sich in Lügen verstrickte. Als die Großmutter die Wohnung betrat, bot sich ihr ein Bild des Grauens.

Die forensischen Details, die im Prozess und in der Dokumentation zur Sprache kommen, sind kaum zu ertragen. Der Gerichtsmediziner spricht von „völliger Austrocknung“. Die Kinder hatten keine Flüssigkeit mehr im Körper. Besonders verstörend: Am Körper des älteren Tobias wurden Bissspuren gefunden. In seiner Verzweiflung und seinem Todeskampf hatte er offenbar seinen jüngeren Bruder gebissen – oder umgekehrt. Es sind Details, die das unvorstellbare Leid der letzten Tage in dieser Wohnung dokumentieren.

Eine Stadt unter Schock und die Frage nach der Schuld

Der Fall löste eine Welle der Empörung aus, die weit über Frankfurt (Oder) hinausging. Die Staatsanwaltschaft ermittelte nicht nur gegen die Mutter wegen Mordes durch Unterlassen, sondern prüfte auch Verfahren gegen Nachbarn wegen unterlassener Hilfeleistung. „Wie kann eine Mutter so etwas tun?“, war die Frage, die auf den Straßen und im Gerichtssaal dominierte. Die Dokumentation zeigt aber auch die Komplexität der Schuld. Daniela J. wirkt in alten Aufnahmen oft abwesend, unfähig, die Konsequenzen ihres Handelns zu begreifen. Sie spricht davon, dass ihr „alles zu viel“ wurde, dass sie einfach „weg wollte“.

Ihr Umfeld beschreibt sie als jemanden, der versuchte, es allen recht zu machen – den Eltern, dem neuen Partner – und dabei die Existenz ihrer Kinder völlig ausblendete. Der neue Freund will von nichts gewusst haben, obwohl er Daniela J. in dieser Zeit bei sich hatte.

Das Urteil und das Nachleben

Daniela J. wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Doch das Urteil konnte die Fragen nicht beantworten, die bleiben: Wie konnte ein soziales Netz so komplett versagen? Wie konnten Großeltern, Nachbarn und Behörden die Signale übersehen?

Der Plattenbau in Frankfurt (Oder) steht heute noch als stummer Zeuge. Der Fall von Kevin und Tobias mahnt, dass Kinderschutz nicht nur eine Sache von Ämtern ist, sondern von aufmerksamen Nachbarn und einer Gesellschaft, die hinsieht, wenn es hinter der nächsten Tür verdächtig still wird.

Von der frühen Republikflucht bis zum Mauerfall: Ein Report über zurückgelassene Kinder in der DDR, deren Eltern die Freiheit im Westen suchten und dabei das Kostbarste zurückließen.

Von der frühen Republikflucht bis zum Mauerfall: Ein Report über zurückgelassene Kinder in der DDR, deren Eltern die Freiheit im Westen suchten und dabei das Kostbarste zurückließen.

Je weiter der Mauerfall in die Ferne rückt, desto wärmer scheint das Licht, in dem die Deutsche Demokratische Republik in der kollektiven Erinnerung vieler Menschen erstrahlt. Doch dieser nostalgische Rückblick, oft als „Ostalgie“ bezeichnet, ist mehr als nur eine harmlose Marotte. Er wirkt wie eine kollektive Blockade, die eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und damit auch die Lösung gegenwärtiger Probleme verhindert. Zu diesem Schluss kommt der Historiker Frank Trentmann in seinem neuen Buch „Die blockierte Republik“, das er kürzlich im Gespräch mit Gert Scobel vorstellte.

Je weiter der Mauerfall in die Ferne rückt, desto wärmer scheint das Licht, in dem die Deutsche Demokratische Republik in der kollektiven Erinnerung vieler Menschen erstrahlt. Doch dieser nostalgische Rückblick, oft als „Ostalgie“ bezeichnet, ist mehr als nur eine harmlose Marotte. Er wirkt wie eine kollektive Blockade, die eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und damit auch die Lösung gegenwärtiger Probleme verhindert. Zu diesem Schluss kommt der Historiker Frank Trentmann in seinem neuen Buch „Die blockierte Republik“, das er kürzlich im Gespräch mit Gert Scobel vorstellte.

Dresden. Als Trickfilmer ist man Gott. Zumindest für die Dauer eines Wimpernschlags, wenn auf einem weißen Stück Papier aus dem Nichts eine Welt entsteht, die eigenen Gesetzen gehorcht. Über drei Jahrzehnte lang war das Dresdner DEFA-Trickfilmstudio genau dieser Olymp für rund 240 Mitarbeiter: Ein Ort, an dem Knete philosophisch wurde, Silhouetten Charakter bekamen und Drahtgestelle politische Parabeln erzählten. Doch wie viele Geschichten der DDR endet auch diese nicht mit einem klassischen Happy End, sondern mit einem harten Schnitt – und einer langsamen Blende in eine neue Zeit.

Dresden. Als Trickfilmer ist man Gott. Zumindest für die Dauer eines Wimpernschlags, wenn auf einem weißen Stück Papier aus dem Nichts eine Welt entsteht, die eigenen Gesetzen gehorcht. Über drei Jahrzehnte lang war das Dresdner DEFA-Trickfilmstudio genau dieser Olymp für rund 240 Mitarbeiter: Ein Ort, an dem Knete philosophisch wurde, Silhouetten Charakter bekamen und Drahtgestelle politische Parabeln erzählten. Doch wie viele Geschichten der DDR endet auch diese nicht mit einem klassischen Happy End, sondern mit einem harten Schnitt – und einer langsamen Blende in eine neue Zeit.

Es gibt Sätze, die tauchen mit einer verblüffenden Hartnäckigkeit immer wieder auf. „In der DDR war alles besser“ gehört ebenso dazu. Genauso wie der gegenteilige Satz: „In der DDR war alles nur schlecht.“ Beide klingen entschieden, beide wirken eindeutig – und beide führen zuverlässig am eigentlichen Kern vorbei. Denn die DDR lässt sich weder retten noch nachträglich reparieren. Sie ist Geschichte. Was geblieben ist, sind die Biografien derer, die in diesem Land gelebt haben, ihre Prägungen, Verletzungen, Strategien und Fähigkeiten. Und mit ihnen bleibt eine Frage, die weit unbequemer ist als jede nostalgische oder anklagende Debatte: Was machen wir heute aus dem, was uns damals geformt hat?

Es gibt Sätze, die tauchen mit einer verblüffenden Hartnäckigkeit immer wieder auf. „In der DDR war alles besser“ gehört ebenso dazu. Genauso wie der gegenteilige Satz: „In der DDR war alles nur schlecht.“ Beide klingen entschieden, beide wirken eindeutig – und beide führen zuverlässig am eigentlichen Kern vorbei. Denn die DDR lässt sich weder retten noch nachträglich reparieren. Sie ist Geschichte. Was geblieben ist, sind die Biografien derer, die in diesem Land gelebt haben, ihre Prägungen, Verletzungen, Strategien und Fähigkeiten. Und mit ihnen bleibt eine Frage, die weit unbequemer ist als jede nostalgische oder anklagende Debatte: Was machen wir heute aus dem, was uns damals geformt hat?

Berlin/Halle/Leipzig – Es ist ein kühler Herbstmorgen am Berliner Ostbahnhof. Zwischen sanierten Altbauten und den gläsernen Bürotürmen der New Economy steht eine Gruppe Jugendlicher. Einer trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Staatswappen der DDR. Hammer, Zirkel, Ährenkranz. Es ist kein ironischer Hipster-Gag, sondern, wie er sagt, ein „Statement“. Aus einer Bluetooth-Box dröhnt „Silly“. Die Szene wirkt wie ein Riss in der Zeit, ein optisches Störgeräusch im modernen Berlin.

Berlin/Halle/Leipzig – Es ist ein kühler Herbstmorgen am Berliner Ostbahnhof. Zwischen sanierten Altbauten und den gläsernen Bürotürmen der New Economy steht eine Gruppe Jugendlicher. Einer trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Staatswappen der DDR. Hammer, Zirkel, Ährenkranz. Es ist kein ironischer Hipster-Gag, sondern, wie er sagt, ein „Statement“. Aus einer Bluetooth-Box dröhnt „Silly“. Die Szene wirkt wie ein Riss in der Zeit, ein optisches Störgeräusch im modernen Berlin.

Zwickau/Eisenach. Es ist eine Geschichte von genialen Erfindern und engstirnigen Bürokraten, von Weltniveau und Mangelwirtschaft. Wer an Autos aus der DDR denkt, hat sofort den Trabant 601 und den Wartburg 353 vor Augen – jahrzehntelang unverändert gebaut, am Ende technisch hoffnungslos veraltet. Doch hinter den Kulissen der Werke in Zwickau und Eisenach sah die Realität anders aus. Die Dokumentation „Die nie gebauten Autos der DDR“ offenbart, dass der technologische Rückstand des Ostens kein Schicksal war, sondern eine bewusste Entscheidung von oben.

Zwickau/Eisenach. Es ist eine Geschichte von genialen Erfindern und engstirnigen Bürokraten, von Weltniveau und Mangelwirtschaft. Wer an Autos aus der DDR denkt, hat sofort den Trabant 601 und den Wartburg 353 vor Augen – jahrzehntelang unverändert gebaut, am Ende technisch hoffnungslos veraltet. Doch hinter den Kulissen der Werke in Zwickau und Eisenach sah die Realität anders aus. Die Dokumentation „Die nie gebauten Autos der DDR“ offenbart, dass der technologische Rückstand des Ostens kein Schicksal war, sondern eine bewusste Entscheidung von oben.

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen die Zeit für einen Wimpernschlag stillzustehen scheint. Momente, in denen die Weichen für Jahrzehnte gestellt werden, oft ohne dass es den Beteiligten in voller Tragweite bewusst ist. Ein solcher Moment ereignete sich im späten Herbst 1989 im Rathaus Schöneberg. Der Gastgeber: Walter Momper, Regierender Bürgermeister von Berlin (West). Seine Gäste: die erschöpften, aber hoffnungsvollen Gesichter der DDR-Revolution – Bärbel Bohley vom Neuen Forum, Ibrahim Böhme von der SDP, Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch.

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen die Zeit für einen Wimpernschlag stillzustehen scheint. Momente, in denen die Weichen für Jahrzehnte gestellt werden, oft ohne dass es den Beteiligten in voller Tragweite bewusst ist. Ein solcher Moment ereignete sich im späten Herbst 1989 im Rathaus Schöneberg. Der Gastgeber: Walter Momper, Regierender Bürgermeister von Berlin (West). Seine Gäste: die erschöpften, aber hoffnungsvollen Gesichter der DDR-Revolution – Bärbel Bohley vom Neuen Forum, Ibrahim Böhme von der SDP, Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch.

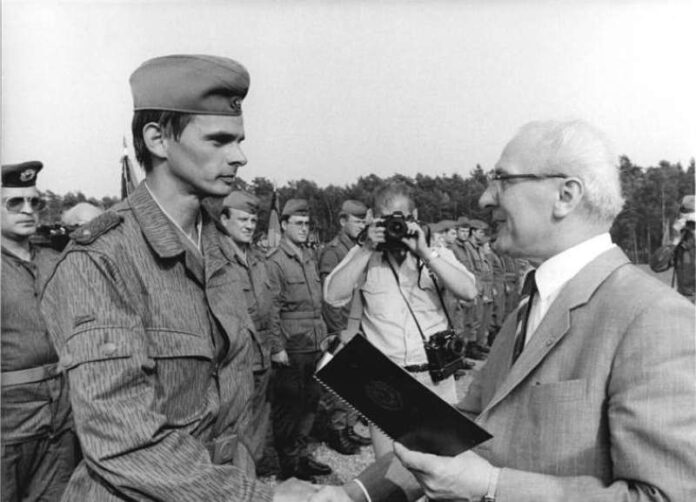

![1984 stattet Erich Honecker Truppen der Nationalen Volksarmee, der NVA, einen Besuch ab.[ © Bundesarchiv, Bild 183-1984-0621-047 / CC BY-SA 3.0 ]](https://coolis.de/wp-content/uploads/2025/12/Bundesarchiv_Bild_183-1984-0621-047_DDR_NVA-Truppenbesuch_Honecker.jpg)