Magdeburg, Frühjahr 1961 – Als ein Team des Südwestfunks (SFB) die Elbestadt 1961 betritt, spüren die westdeutschen Reporter augenblicklich: Dieses Magdeburg ist nicht das, das sie kannten. Sechzehn Jahre nach Kriegsende präsentiert sich die Stadt als Metapher für den unübersehbaren Graben zwischen Ost und West – ein Graben, der sich nicht allein in politischen Systemen, sondern in Stein, Beton und Ideologie manifestiert.

Rathaus als Museum, Reiter im Dom

Am Marktplatz, einst geschäftiges Zentrum, grüßt heute kein historisches Rathaus mehr, sondern ein „Heimatmuseum“, in dem Fotografien vom alten Magdeburg zwischen Vitrinen trostloser Alltagsgegenstände hängen. Der berühmte Magdeburger Reiter, seit dem 13. Jahrhundert Symbol städtischer Identität, musste seinen gewohnten Platz räumen. Im Halbdunkel des Domes steht die bronzene Figur nun, als wäre sie Zeugin einer vergangenen Zeit, von der man nur noch in Ausstellungsräumen berichten kann.

„Es ist, als würde man durch ein Freilichtmuseum laufen“, notiert ein Reporter des SFB. „Doch hier lässt sich der Unterschied nicht nur betrachten – man spürt ihn in jedem Stein.“

Zwischen Ruinen und Prunkboulevards

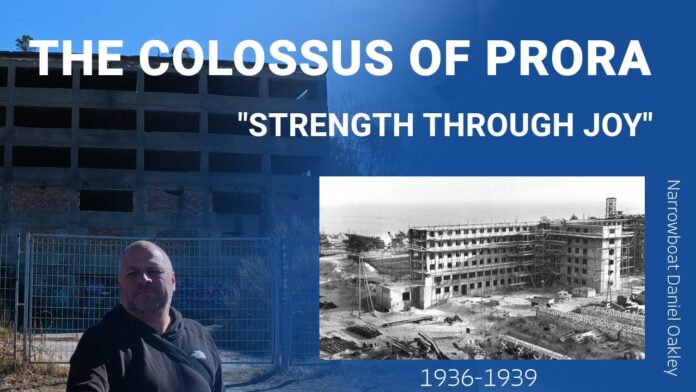

Blicke man jedoch eine Straßenlaterne weiter, eröffnet sich ein anderes Bild: Trümmerhügel und Ruinen weichen breiten Prachtstraßen, gesäumt von grauen, aber monumentalen Wohnblocks. Die neuen Alleen tragen die Namen Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht – gewählte Patenschaften, die jeden Schritt zur politischen Lektion erheben. Die Straßenarchitektur mit ihren wuchtigen Fassaden und symmetrischen Achsen erinnert an barocke Boulevards Moskaus. Der sowjetische Einfluss, hier in Beton gegossen, ist unübersehbar.

„Diese Bauten wirken wie Monumente der neuen Macht“, schreibt ein Kollege. „Sie erheben sich über die Ruinen und verkünden: Der Sozialismus baut neu. Doch sie bezeugen auch, wie gründlich das Alte ausgelöscht werden soll.“

Ideologie zwischen Wohnblock und Kirchenschiff

In Wohnvierteln, wo früher Kirchtürme den Horizont zierten, reiht sich nun sozialistischer Plattenbau an Plattenbau. Kirchen stehen leer oder wurden bereits abgerissen – Opfer einer Gesellschaft, in der der Marxismus-Leninismus den Ton angibt. Straßennamen sind Botschaften, Fassaden Propaganda. Jeder Ziegel scheint Teil eines neuen Narrativs, das Vergangenheit und Tradition für überholt erklärt.

Anwohner berichten, dass der Wiederaufbau vielerorts mühselig, aber offiziell als „fortschrittlich“ verkauft werde. „Wir brauchen Wohnungen, keine Kirchtürme“, heißt es im Amt. Doch in Gesprächen mit den Menschen schwingt oft ein leiser Ton von Wehmut mit.

Sehnsucht und Widerstand

Das SFB-Team sammelt Stimmen: Lehrer, Arbeiter, Rentner – fast alle sprechen von Entbehrungen und Hoffnungen. Manch einer erinnert sich an den Sonntagsgang in die Kirche, andere an die bunten Fassaden des mittelalterlichen Marktes. Ein Rentner auf einer Bank vor einem Plattenbau: „Früher war hier Leben. Jetzt ist alles grau in grau, und wir sollen stolz sein.“

Doch nicht alle sehen die Veränderungen fatalistisch. Jüngere, die in den neuen Wohnkomplexen leben, loben die zentralen Heizungen und modernen Sanitäranlagen. Für sie ist es Fortschritt, der den Schutt der Vergangenheit überdeckt. Zwischen beiden Welten, erzählt ein Ingenieur, versuche man, pragmatisch zu leben: Der Staat gebe vor, man passe sich an – still und leise.

Zwischen Fronten

Das Fazit des SFB-Teams ist eindeutig: Magdeburg steht exemplarisch für den tiefen Riss, der Deutschland teilt. Die Stadt ist Bühne und Symbol zugleich – Produktionsort eines sozialistischen Modells, das sein Vordringen in Betonpunkte kleidet, und gleichzeitig Mahnmal für einen Verlust, den viele nur noch aus Erzählungen kennen.

Sechzehn Jahre nach dem Krieg sind nicht nur Gebäude neu errichtet worden, sondern auch Gesellschaften umgebaut. Magdeburg zeigt, wie sehr Architektur Politik ist – und wie sehr Politik im Stein nachhallt. Und während die Reporter nach West-Berlin zurückkehren, bleibt ihnen eines klar: In Ostdeutschland ist nichts mehr, wie es einmal war.