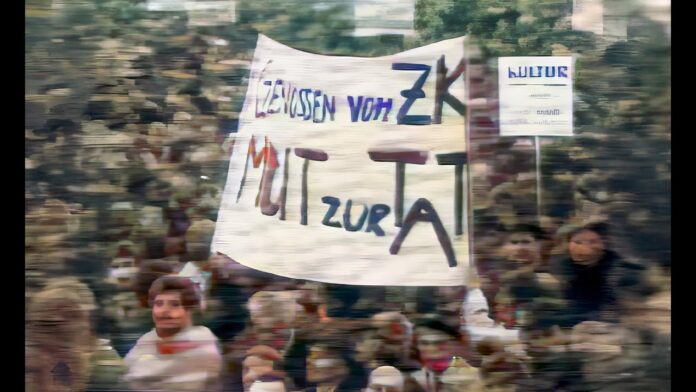

Am 8. November 1989 versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem ZK-Gebäude der SED – ein Symbol der politischen Macht in der DDR – um in einer historischen Kundgebung den dringenden Ruf nach einer tiefgreifenden Erneuerung innerhalb der Partei und des Staates zu artikulieren. Diese Veranstaltung war nicht nur ein Ausdruck des wachsenden Unmuts innerhalb der eigenen Reihen der SED, sondern auch ein deutliches Signal an das gesamte Land, dass der bisherige Kurs der politischen Führung nicht mehr tragbar sei. Die Redner und Teilnehmer, überwiegend Parteimitglieder, aber auch politisch engagierte Bürger, stellten die grundlegenden Prinzipien der Staats- und Parteiführung infrage und forderten ein radikales Umdenken. In diesem Beitrag wollen wir die zentralen Aussagen dieser Kundgebung detailliert beleuchten und ihren historischen Kontext einordnen.

Eine Partei in der Krise – Kritik an der Führung

Die Grundstimmung der Veranstaltung war von einer tiefen Unzufriedenheit geprägt. Die Redner waren sich einig: Sowohl die DDR als auch die SED befanden sich in einer existenziellen Krise. Die Parteiführung, so wurde betont, hatte den Anschluss an die Realität längst verloren. Sie reagiere zu spät und in falscher Weise auf die drängenden Probleme des Landes – seien es wirtschaftliche Schwierigkeiten, das schwindende Vertrauen der Bevölkerung oder die Unfähigkeit, sich an veränderte gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen anzupassen. Der bisherige Kurs der Führung, oft als Politik des „Nachtrabs“ bezeichnet, wurde als verantwortliche Ursache für den aktuellen Stillstand und die drohende Katastrophe dargestellt.

Besonders kritisiert wurde die fehlende Verbindung zwischen der Führungselite und der Basis. Es wurde ausgeführt, dass die Parteiführung sich immer weiter von den tatsächlichen Bedürfnissen und Meinungen der einfachen Genossen entferne. Die einstige ideologische Bindung an das kommunistische Ideal sei in den Hintergrund getreten, und es herrsche mittlerweile ein Klima der Selbstzufriedenheit und Schönfärberei. Jeder, der an der inneren Politik der Partei beteiligt war, müsse sich eingestehen, dass es an der Zeit sei, ehrlich und selbstkritisch in die Vergangenheit zu blicken und festzustellen, was in den Jahren des Stillstands falsch gelaufen war.

Der Ruf nach einem außerordentlichen Parteitag

Im Mittelpunkt der Kundgebung stand die Forderung nach einem außerordentlichen Parteitag. Es wurde vehement darauf gedrängt, dass sämtliche Führungsgremien der Partei – von den höchsten Entscheidungsträgern bis hin zu den Organisatoren in den unteren Hierarchieebenen – einer umfassenden Neuwahl unterzogen werden sollten. Nur so, so die Redner, könne die Partei wieder das Vertrauen der Basis und der Bevölkerung gewinnen. Dabei wurde nicht nur eine bloße Personalfrage thematisiert, sondern auch ein grundlegender Kurswechsel gefordert.

Ein neu anzusetzen Parteitag sollte – und das wurde mehrfach betont – als demokratisch legitimierte Veranstaltung von unten nach oben gestaltet sein. Das bedeutet, dass die Delegierten, die über den zukünftigen Kurs der Partei entscheiden sollten, direkt von den Grundorganisationen gewählt werden müssten. Der Parteitag solle nicht nur über Führungswechsel entscheiden, sondern auch ein neues Aktionsprogramm beschließen, das der dringenden Notwendigkeit eines Politikwechsels gerecht werde. Es wurde klargestellt, dass die Zeit drängt: Einige Redner forderten, dass dieser Parteitag noch im laufenden Jahr stattfinden müsse, um die drohende Krise rechtzeitig abzuwenden.

Demokratische Erneuerung und neue Führungsprinzipien

Die Kundgebung war nicht nur ein Weckruf, sondern auch ein Aufruf zur radikalen demokratischen Erneuerung innerhalb der SED. Die Redner forderten, dass alle Führungspositionen innerhalb der Partei – vom niedrigsten Rang bis hin zum Generalsekretär – künftig direkt und transparent gewählt werden sollten. Es ging darum, die bisherige undurchsichtige, von oben herab getroffene Führungsstruktur aufzubrechen und den demokratischen Willen der Basis in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung zu rücken.

Ein zentrales Element dieser Forderungen war die Einführung klarer Wahlordnungen, die es dem Parteitag ermöglichen sollten, Beschlüsse zu fassen, die den Interessen der Mehrheit der Genossen entsprechen. Die Verantwortlichen sollten sich ihrer Entscheidungen stets bewusst sein und im Falle von Fehlentwicklungen rechenschaftspflichtig gemacht werden können. Dies bedeutete auch, dass alle Führungskräfte – von den lokalen Organisatoren bis hin zu den Spitzenpolitikern – einer ständigen Kontrolle und Bewertung durch die Parteibasis unterworfen werden sollten. Die Erwartungshaltung war eindeutig: Es bedurfte eines radikalen Umdenkens, um den selbst auferlegten Ruin der Partei abzuwenden.

Ehrlichkeit, Selbstkritik und die Aufarbeitung der Vergangenheit

Ein weiteres zentrales Thema der Kundgebung war der dringende Appell an Ehrlichkeit und Selbstkritik innerhalb der Partei. Die Teilnehmer riefen dazu auf, die Vergangenheit nicht länger zu beschönigen, sondern die Fehler und Verfehlungen offen anzusprechen. Jeder Parteimitglied solle sich selbst die Frage stellen, inwieweit es persönlich etwas gegen die Deformationen und Fehlentwicklungen in der Partei unternommen habe. Die bisherige Schönfärberei, die dazu geführt habe, dass viele Probleme ignoriert oder heruntergespielt worden seien, müsse ein Ende haben.

Die Forderung nach einer ehrlichen Aufarbeitung der Vergangenheit ging einher mit der Überzeugung, dass nur so das verlorene Vertrauen in die Führung wiederhergestellt werden könne. Die Partei müsse sich ihrer Ideologie, ihrer Strategien und ihrer Verhaltensweisen bis ins kleinste Detail unterziehen und sich fragen, inwiefern diese noch mit den Bedürfnissen der Menschen und den veränderten gesellschaftlichen Realitäten in Einklang stünden. Es war klar: Eine Rückkehr zu alten, stalinistisch geprägten Mustern war undenkbar. Es brauchte einen neuen, demokratisch geprägten Sozialismus, der den Herausforderungen der Zeit gerecht wurde.

Politische Öffnung und Zusammenarbeit mit neuen Kräften

Die Veranstaltung zeigte auch eine überraschend progressive Seite: Trotz des harten Tons der Kritik an der Parteiführung stand der Wunsch nach einer konstruktiven Zusammenarbeit mit neuen politischen Kräften im Vordergrund. Es wurde bekräftigt, dass die Existenzinteressen der Nation – und damit die Zukunft des gesamten Landes – über den engen Interessen der SED stünden. Die Kundgebungsteilnehmer forderten, dass die SED offen und kooperativ mit den neu entstehenden politischen Vereinigungen zusammenarbeiten solle, die im Zuge der Volksbewegung entstanden waren.

Diese Forderung beinhaltete auch einen klaren Aufruf zur Kooperation mit den bereits institutionalisierten politischen Kräften, um so gemeinsam eine neue, arbeitsfähige Regierung zu schaffen. Dabei wurde betont, dass der Weg zu einer zukunftsfähigen DDR nur über den offenen Dialog und die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte führen könne. Ein isolierter Alleingang der Partei – wie er in den vergangenen Jahren praktiziert worden sei – sei nicht länger tragbar.

Gewaltverzicht und die Bedeutung des politischen Dialogs

Ein weiterer bedeutender Aspekt der Kundgebung war der Appell zum Gewaltverzicht. Angesichts der zunehmenden politischen Spannungen und der wachsenden Verunsicherung in der Bevölkerung war es von zentraler Bedeutung, dass der politische Dialog nicht durch Gewalt oder Repression ersetzt werde. Die Redner forderten ausdrücklich, dass in der SED sowie in den staatlich kontrollierten Apparaten jegliche Form der Gewaltanwendung abgelehnt werde. Selbst wenn der Umgestaltungsprozess einen Verlust an politischer Macht der Partei mit sich bringen sollte, durfte dies nicht zur Rechtfertigung von Zwang und Gewalt führen.

Dieser Appell war nicht nur ein Plädoyer für friedliche Auseinandersetzungen, sondern auch ein Versuch, das Vertrauen der Bevölkerung in den politischen Prozess aufrechtzuerhalten. Die Kundgebungsteilnehmer waren sich bewusst, dass nur durch einen offenen und respektvollen Dialog – ohne Rückgriff auf Gewalt – eine nachhaltige Veränderung möglich sei. Dies war ein klares Signal an alle Beteiligten, dass die Zukunft der DDR in den Händen derjenigen liegen müsse, die bereit waren, sich den Herausforderungen des Wandels mit Mut und Vernunft zu stellen.

Wiederherstellung des Vertrauens in die Partei

Das wiederkehrende Motiv der verlorenen Glaubwürdigkeit und des Vertrauensverlusts zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Veranstaltung. Es wurde unmissverständlich festgestellt, dass das Vertrauen der Bevölkerung und der Parteibasis in die bisherige Führung der SED erheblich gelitten habe. Um diesen Vertrauensverlust zu beheben, wurden konkrete Maßnahmen gefordert. Dazu gehörte nicht nur die Neuwahl der Führungsgremien, sondern auch die Einführung von Mechanismen, die eine transparente und direkte Einflussnahme der Basis ermöglichen sollten.

Die Vorstellung, dass die inneren Strukturen der Partei demokratisch neu organisiert werden sollten, war dabei zentral. Es ging darum, den alten, undurchsichtigen Machtstrukturen ein Ende zu setzen und eine neue Form der internen Demokratie zu etablieren. Diese Neuerung sollte es ermöglichen, dass die Partei ihre innere Kraft aus den kommunistischen Idealen schöpft – Ideale, die jedoch längst in den Hintergrund getreten waren, weil sie durch ein System der Selbstzufriedenheit und des Zögerns ersetzt worden waren.

Die Rolle der SED in der Gesellschaft – Neubestimmung der Führungsfunktion

Ein weiterer kritischer Punkt der Kundgebung war die Neudefinition der Rolle der SED in der Gesellschaft. Bisher hatte die Partei sich selbst als unantastbare Führungsmacht verstanden, deren Rolle in der Verfassung festgeschrieben war. Doch die Kundgebungsteilnehmer stellten diese Selbstverständlichkeit in Frage. Sie betonten, dass die führende Rolle der SED nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden könne, sondern erst wieder verdient werden müsse.

Es wurde sogar vorgeschlagen, den entsprechenden Passus in der Verfassung zu streichen. Dies sollte ein Zeichen dafür sein, dass die Partei bereit sei, sich den veränderten gesellschaftlichen und politischen Bedingungen anzupassen. Die SED solle ihre Arbeit nicht mehr als alleinige Aufgabe innerhalb der regulären Arbeitszeiten durchführen, sondern auch außerhalb der offiziellen Strukturen agieren, um mehr Transparenz und Beteiligung der Bürger zu ermöglichen. Diese Forderung nach einer neuen, offeneren Form der Parteiarbeit war ein klares Signal an die Bevölkerung, dass der Weg in die Zukunft über einen demokratischen und partizipativen Prozess führen müsse.

Wirtschaftliche Herausforderungen und die Verantwortung der Partei

Neben den politischen und ideologischen Aspekten spielte auch die wirtschaftliche Lage der DDR eine zentrale Rolle in den Redebeiträgen. Die wirtschaftliche Situation wurde mit eindringlichen Bildern beschrieben – wie ein Luftballon, der kurz davor steht, zu platzen. Die drohende wirtschaftliche Instabilität bedrohte nicht nur die Lebensgrundlage der Menschen, sondern auch die Existenz des Staates selbst.

Die Kundgebungsteilnehmer forderten, dass die SED ihre ganze Kraft und alle verfügbaren Mittel einsetzen müsse, um die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Dabei wurde klar, dass wirtschaftliche Stabilität untrennbar mit politischer Erneuerung verknüpft ist. Nur wenn die Partei bereit sei, sich selbst zu reformieren und den demokratischen Willen der Bevölkerung anzunehmen, könne sie auch die notwendigen wirtschaftlichen Maßnahmen ergreifen, um die Krise abzuwenden. Es wurde unmissverständlich gefordert, dass die Führung der SED sich dieser Verantwortung stellen und konkrete Schritte einleiten müsse, um das Vertrauen in ihre wirtschaftspolitischen Entscheidungen wiederherzustellen.

Frauenpolitik und die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen

Ein oft weniger beachteter, aber dennoch bedeutender Aspekt der Kundgebung war die Frage nach der Rolle der Frauen in der Erneuerung der Partei. Die Redner warfen die Frage auf, ob bei den weitreichenden Reformen auch die spezifischen Belange der Frauenpolitik angemessen berücksichtigt würden. Es wurde vorgeschlagen, dass die Erneuerung der Kaderstruktur der SED auch dazu genutzt werden sollte, die Frauen in Schlüsselpositionen zu bringen und ihre Perspektiven stärker in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden.

Diese Forderung spiegelte ein breiteres Bewusstsein dafür wider, dass eine nachhaltige politische und gesellschaftliche Erneuerung nur dann gelingen könne, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen – Männer, Frauen, junge und alte Generationen – gleichermaßen an der Gestaltung der Zukunft beteiligt würden. Die Inklusion und Gleichberechtigung aller Teile der Bevölkerung waren daher zentrale Elemente der Diskussion, die auch in den kommenden Monaten und Jahren in den politischen Debatten eine wichtige Rolle spielen sollten.

Konkrete Forderungen an das Zentralkomitee

Neben den allgemeinen Kritikpunkten und ideologischen Forderungen wurden auch eine Reihe konkreter Maßnahmen an das Zentralkomitee der SED herangetragen. Diese Forderungen zielten darauf ab, den Druck auf die etablierte Führung zu erhöhen und den Reformprozess zu beschleunigen. Zu den zentralen Punkten gehörten:

Öffentliche Übertragung der ZK-Tagung: Es wurde verlangt, dass die Sitzungen des Zentralkomitees künftig öffentlich übertragen werden, um mehr Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten.

Rücktritt des Politbüros und weiterer zentraler Organe: Die Forderung nach dem sofortigen Rücktritt des gesamten Politbüros, des Zentralkomitees sowie der zentralen Revisions- und Parteikontrollkommissionen sollte ein klares Zeichen setzen: Die bisherige Führung habe das Vertrauen der Basis verloren.

Einberufung einer Parteikonferenz: Bis spätestens zum 16. November sollte eine Parteikonferenz stattfinden, auf der die notwendigen Reformen beschlossen und die Führung neu gewählt werden sollte.

Direkte Wahl der Delegierten: Die Grundorganisationen der Partei sollten die Delegierten direkt wählen, um eine größere demokratische Legitimation zu gewährleisten.

Klare Stellungnahme zur Volkskammer: Es wurde eine eindeutige Position gefordert, die den sofortigen Einberufung der Volkskammer, den Rücktritt des Präsidiums und die Ausschreibung von freien Wahlen im folgenden Jahr beinhaltet.

Ein neues Aktionsprogramm: Abschließend sollte ein Aktionsprogramm verabschiedet werden, das der bisherigen Politik des Zögerns und Abwartens ein Ende setzt und stattdessen konkrete Maßnahmen für einen zukunftsorientierten Kurswechsel definiert.

Diese konkreten Forderungen unterstrichen die Dringlichkeit, mit der die Kundgebung stattfand. Es ging nicht nur um abstrakte Ideale, sondern um konkrete, praxisnahe Schritte, die den Reformprozess in Gang setzen sollten.

Der historische Kontext und die symbolische Bedeutung des 8. November 1989

Die Kundgebung vor dem ZK-Gebäude der SED war mehr als nur eine interne Parteiveranstaltung. Sie fand in einer Zeit statt, in der sich die DDR bereits an einem historischen Wendepunkt befand. Der 8. November 1989 war nur wenige Wochen vor dem Fall der Berliner Mauer – einem Ereignis, das das Ende der DDR und einen tiefgreifenden Wandel in der politischen Landschaft Europas einleitete.

Die kritischen Stimmen innerhalb der SED, die in dieser Kundgebung laut wurden, waren ein Spiegelbild der umfassenden gesellschaftlichen Unzufriedenheit und des wachsenden Wunsches nach Veränderung. Es wurde deutlich, dass die alten Machtstrukturen und ideologischen Dogmen nicht mehr den Herausforderungen der modernen Zeit gerecht werden konnten. Die Kundgebung war daher auch ein Vorbote dessen, was in den kommenden Wochen und Monaten geschehen sollte: ein radikaler Wandel, der die gesamte politische Landschaft der DDR erschüttern und letztlich zur Auflösung des Staates führen würde.

Die Kundgebung als Weckruf und Chance zur Selbstreflexion

Für die Teilnehmer war diese Veranstaltung ein Weckruf – eine Aufforderung, nicht länger passiv die Abwärtsspirale einer festgefahrenen Führung mitzuerleben, sondern aktiv den Wandel zu gestalten. Die eindringlichen Appelle zur Selbstkritik, zur demokratischen Erneuerung und zur Öffnung gegenüber neuen politischen Kräften machten deutlich, dass es an der Zeit war, die alte Ordnung zu überwinden. Die Teilnehmer sahen in der Kundgebung eine Chance, den Weg für eine neue politische Kultur einzuschlagen, in der Ehrlichkeit, Transparenz und die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung zentrale Werte darstellen sollten.

Dabei war der Appell an die Einheit der Partei von großer Bedeutung. Trotz aller Kritik und der Forderungen nach einer radikalen Neuausrichtung wurde immer wieder betont, dass eine Spaltung der SED vermieden werden müsse. Die Einheit der Partei – allerdings unter einer neuen, ehrlicheren und demokratischeren Führung – sollte als Grundlage für den notwendigen gesellschaftlichen Wandel dienen. Die Redner waren sich einig, dass der sozialistische Weg, wenn er wirklich den Bedürfnissen des Volkes dienen sollte, nur über einen breiten Konsens und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten realisierbar sei.

Perspektiven für einen neuen, demokratischen Sozialismus

Im Zentrum der Diskussion stand die Vision eines neuen, demokratischen Sozialismus. Die Kundgebungsteilnehmer stellten klar, dass der Sozialismus nicht an starren, autoritären Strukturen festhalten könne, sondern sich an den veränderten gesellschaftlichen Realitäten orientieren müsse. Es ging darum, die sozialistischen Ideale – wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität – neu zu interpretieren und in ein politisches System zu integrieren, das auf Freiheit, Demokratie und Beteiligung basiert.

Diese Vision war nicht nur theoretischer Natur, sondern sollte konkrete politische und wirtschaftliche Maßnahmen nach sich ziehen. Es wurde argumentiert, dass nur ein reformierter Sozialismus, der die Prinzipien der Demokratie und der Offenheit verinnerlicht, in der Lage sein würde, den Herausforderungen einer globalisierten Welt zu begegnen und gleichzeitig die Interessen der Menschen in der DDR zu wahren. Die Kundgebung war somit auch ein Plädoyer für eine ideologische Erneuerung, die sich von den stalinistisch geprägten Traditionen distanzierte und stattdessen einen modernen, bürgernahen Sozialismus propagierte.

Langfristige Konsequenzen und der Blick in die Zukunft

Die Kundgebung vor dem ZK-Gebäude der SED war ein entscheidender Moment in der Geschichte der DDR. Sie legte den Grundstein für einen Reformprozess, der – auch wenn er in den folgenden Wochen und Monaten nicht ohne Rückschläge verlief – die spätere Transformation des gesamten politischen Systems einleitete. Die Forderungen nach Transparenz, demokratischer Erneuerung und der Öffnung gegenüber neuen politischen Kräften sollten in den folgenden Ereignissen ihren Niederschlag finden und schließlich zu einem Ende der alten Parteistrukturen führen.

Die langfristigen Konsequenzen dieser Ereignisse sind auch aus heutiger Sicht von großer Bedeutung. Sie zeigen, dass selbst in einem scheinbar undurchdringlichen System – wie es die DDR einst war – der Mut zur Veränderung und die Bereitschaft, sich selbst kritisch zu hinterfragen, den Weg für tiefgreifende Reformen ebnen können. Der Appell, nicht länger an alten Dogmen festzuhalten, sondern neue Wege zu beschreiten, hat auch nach dem Mauerfall Bestand und prägt die heutige demokratische Kultur in Deutschland.

Ein historisches Dokument des Umbruchs

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kundgebung am 8. November 1989 vor dem ZK-Gebäude der SED ein vielschichtiges und tiefgreifendes Dokument eines historischen Umbruchs darstellt. Die Veranstaltung war Ausdruck einer breiten Unzufriedenheit, die sich nicht nur gegen die Parteiführung richtete, sondern das gesamte politische System der DDR infrage stellte. Die Forderungen nach einem außerordentlichen Parteitag, einer umfassenden demokratischen Erneuerung, der Wiedereinführung transparenter Entscheidungsprozesse sowie der Öffnung gegenüber neuen politischen Kräften waren klar und unmissverständlich formuliert.

Die Redner appellierten an Ehrlichkeit, Selbstkritik und den Verzicht auf Gewalt, um einen friedlichen und nachhaltigen Wandel herbeizuführen. Die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Blick in eine Zukunft, in der die SED ihre führende Rolle neu erkämpfen müsste – basierend auf demokratischen Prinzipien und dem Vertrauen der Bevölkerung – waren zentrale Botschaften, die den Charakter der Kundgebung prägten.

In einer Zeit, in der die DDR an einem Scheideweg stand, bot diese Kundgebung den Menschen die Chance, aktiv am Veränderungsprozess teilzuhaben und den Grundstein für einen neuen, demokratischen Sozialismus zu legen. Die konkrete Forderung nach einem sofortigen Rücktritt der bisherigen Führungsgremien und der Einberufung einer Parteikonferenz war dabei nicht nur ein politischer Akt, sondern auch ein symbolischer Bruch mit den vergangenen Fehlern und ein Zeichen der Hoffnung auf einen Neuanfang.

Die historischen Ereignisse, die wenige Wochen später zum Fall der Berliner Mauer und letztlich zum Ende der DDR führten, bestätigen, dass die in der Kundgebung geäußerten Wünsche und Forderungen mehr waren als bloße Protestrufe. Sie waren der Ausdruck eines tiefen Bedürfnisses nach Veränderung und der festen Überzeugung, dass es möglich ist, auch in den schwierigsten Zeiten den Mut zur Erneuerung aufzubringen.

Heute blicken wir auf diese Ereignisse zurück und erkennen, dass der Geist der Kundgebung – der Ruf nach Transparenz, demokratischer Beteiligung und sozialer Gerechtigkeit – auch in der modernen politischen Landschaft weiterlebt. Die Lehren aus dieser Zeit sind ein wertvoller Hinweis darauf, dass Veränderung immer möglich ist, wenn Menschen den Mut haben, ihre Stimme zu erheben und für ihre Überzeugungen einzutreten.

Die Kundgebung vor dem ZK-Gebäude der SED am 8. November 1989 bleibt somit ein eindrucksvolles Zeugnis eines historischen Moments, in dem der Wunsch nach Erneuerung und die Hoffnung auf einen demokratischeren, offeneren Sozialismus so deutlich zum Ausdruck kamen wie selten zuvor. Sie zeigt uns, dass es in Zeiten des Wandels vor allem auf den Mut ankommt, bestehende Strukturen zu hinterfragen, neue Wege zu gehen und den politischen Diskurs auf eine Grundlage zu stellen, die auf dem Vertrauen und der aktiven Beteiligung der Bevölkerung beruht.

In diesem Sinne ist die Kundgebung nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit, sondern auch eine Mahnung für die Zukunft: Nur durch ständige Selbstreflexion, Offenheit und den Willen zur Erneuerung können gesellschaftliche Systeme stabil und gerecht gestaltet werden – unabhängig von den ideologischen und politischen Herausforderungen, die jede Generation mit sich bringt.

Die Ereignisse vom 8. November 1989 sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie der Drang nach Veränderung und der feste Glaube an die Kraft der Demokratie selbst die starrsten Systeme zu transformieren vermögen. Sie erinnern uns daran, dass politische Erneuerung immer auch ein Prozess des Lernens, der Selbstkritik und des gemeinsamen Strebens nach einer besseren Zukunft ist – ein Prozess, der nie endet und immer wieder neu beginnen muss.