Am 15. April 1950 wurde Lothar Tautz in Erfurt geboren. Seine Erfahrungen als Jugendlicher in der DDR, die traumatischen Eindrücke des Prager Frühlings 1968 und die unverhoffte Begegnung mit dem Mauerfall machen ihn zu einem lebendigen Zeugnis für die Umbrüche der deutschen Zeitgeschichte.

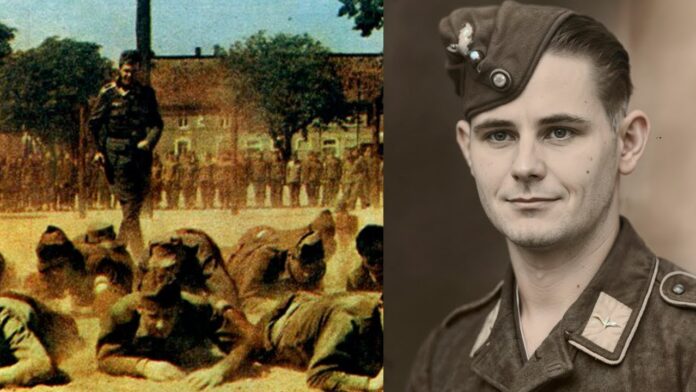

Bereits Mitte der 1960er‑Jahre verspürte Tautz eine starke Unlust gegenüber der staatlich verordneten Einheitskultur. Die FDJ-Propaganda und das Pioniersystem wurden von ihm und seinen Mitschülern als Repression empfunden, westliche Musik‑Bands galten als übermächtiges Symbol individueller Freiheit – und waren in der DDR offiziell verboten. Entgegen dem gängigen Bild des linientreuen SED‑Jugendlichen trat Tautz mit 18 Jahren in die Partei ein – voller Idealismus und in der Hoffnung auf einen „Sozialismus mit Menschenrechten“, der Rede‑ und Reisefreiheit zuliese.

Der emotionalste Einschnitt erfolgte jedoch im Spätsommer 1968. Tautz reiste wiederholt nach Prag, um dort das Lebensgefühl der Reformkommunisten zu teilen. In den Tagen rund um den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts erlebte er hautnah den Zusammenbruch dieser Hoffnung. „Seitdem war mir klar: Sozialismus mit Menschenrechten passt nicht zusammen“, erinnert er sich. Dieser Bruch war für ihn kein rein intellektueller Prozess, sondern eine zutiefst emotionale Erfahrung, die ihn für immer desillusionierte.

Mehr als zwei Jahrzehnte später folgte ein zweiter Wendepunkt: der 9. November 1989. Tautz spielte in einer Rockband, als er erfuhr, dass der Schlagzeuger über die Grenze geflüchtet war – nur um wenig später von einem Bandkollegen zu hören: „Diesen Umweg hätte er sich sparen können. Die Mauer ist auf.“ Dieses fast komödiantisch anmutende Ereignis verknüpfte sich in seinem Bewusstsein mit einer tiefen Ambivalenz: Überwältigende Erleichterung über die gewonnenen Freiheiten – und traurige Einsicht, dass viele Reformträume nun im Sog der deutschen Wiedervereinigung untergehen würden.

In den Jahren nach 1990 engagierte sich Tautz leidenschaftlich für einen behutsamen demokratischen Neuanfang. Ab Mitte der 1990er‑Jahre beobachtete er mit Sorge, wie sich in Ost und West ein verfälschtes, nostalgisch verklärtes Bild der DDR verbreitete. Die wachsende Ostalgie führte seiner Ansicht nach zu einer einseitigen Erinnerungskultur, die weder den Zwängen noch den Grausamkeiten des Staatssozialismus gerecht wurde.

Um dem entgegenzuwirken, beteiligt sich Lothar Tautz seit vielen Jahren an Schulprojekten der Stiftung Aufarbeitung. Bei Workshops und Zeitzeugengesprächen vermittelt er Jugendlichen ein vielschichtiges, auf persönlichen Erlebnissen beruhendes Bild der DDR: „Es gibt nicht DIE eine Geschichte“, betont er. Sein Ziel ist es, jungen Menschen die Ambivalenz jener Epoche nahezubringen – mit all ihren Hoffnungen, Enttäuschungen und Zwängen.

Lothar Tautz steht damit beispielhaft für die Generation jener Ostdeutschen, die als Jugendliche idealistisch in das Regime einstiegen, durch persönliche Brüche radikal desillusioniert wurden und sich nach 1990 nachhaltig darum bemühten, eine kritische und verantwortungsbewusste Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu fördern. Seine Erfahrungen sind Mahnung und Ansporn zugleich: Die Bewahrung einer offenen, differenzierten Erinnerungskultur bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.