Berlin – Es sollte ein Heimspiel für die „Ehemaligen“ werden, doch es endete im offenen Schlagabtausch. In der Ladengalerie der Tageszeitung Junge Welt in der Torstraße 6 trafen am Abend des 23. August 2012 zwei Welten aufeinander, die unvereinbarer nicht sein könnten: Die bürgerliche DDR-Opposition und der Apparat, der sie einst bekämpfte.

Berlin – Es sollte ein Heimspiel für die „Ehemaligen“ werden, doch es endete im offenen Schlagabtausch. In der Ladengalerie der Tageszeitung Junge Welt in der Torstraße 6 trafen am Abend des 23. August 2012 zwei Welten aufeinander, die unvereinbarer nicht sein könnten: Die bürgerliche DDR-Opposition und der Apparat, der sie einst bekämpfte.

Was als Vortrag eines ehemaligen Vernehmungsoffiziers der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen geplant war, kippte gegen 19:30 Uhr, als die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld das Wort ergriff.

Ein Abend unter „Kameraden“

Der Veranstaltungsort war mit Bedacht gewählt. Die Räume der Jungen Welt gelten als Rückzugsort für jene, die das Ende der DDR bis heute nicht verwunden haben. Das Publikum: überwiegend ältere Herren, Nicken bei den Ausführungen des Referenten, Herrn Kirstein. Sein Thema: Die Deutungshoheit über die Geschichte von Hohenschönhausen.

Seine These, vereinfacht: Die Gedenkstätte und die Opferverbände würden übertreiben, Fakten verdrehen, Legenden stricken.

Der Moment der Konfrontation

Doch in der anschließenden Fragerunde saß Vera Lengsfeld. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete und prominente DDR-Dissidentin war nicht gekommen, um zuzuhören, sondern um zu widerlegen.

Die Szenerie nahm schnell bizarre Züge an. Während der Ex-Offizier vorne versuchte, die kühle, bürokratische Autorität des Vernehmers aufrechtzuerhalten, konterte Lengsfeld aus dem Publikum heraus mit einer Schärfe, die Jahrzehnte der Unterdrückung widerspiegelte.

„Halten Sie doch einfach mal die Klappe“, herrschte der Referent sie an einem Punkt an – ein Tonfall, der im Saal beklemmende Erinnerungen an Verhörsituationen weckte.

Der Streit um die „Strahlenkanonen“

Zentraler Punkt des Streits war der Vorwurf der Desinformation. Kirstein hatte Lengsfeld unterstellt, sie würde behaupten, in Hohenschönhausen sei mit „Strahlenkanonen“ auf Häftlinge geschossen worden – eine Taktik, um Opfer als unglaubwürdig oder hysterisch darzustellen.

Lengsfeld wies dies empört zurück: „Herr Kirstein hat mit seinem netten Video den Beweis erbracht, dass ich das niemals gesagt habe, sondern das Gegenteil.“ Sie warf dem Referenten vor, gezielt Desinformation zu betreiben. „Er nennt scheinbare Fakten und verdreht sie im nächsten Satz“, so Lengsfeld. „Das ist das alte Kunststück der Stasi-Leute: Verdrehung, Zersetzung, Demagogie.“

Wasserzellen und Semantik

Besonders hitzig wurde die Debatte beim Thema Folter. Lengsfeld führte Wasserzellen und Dunkelhaft an – auch für Minderjährige in Torgau. Der Ex-Offizier versuchte, sich auf formale Zuständigkeiten zurückzuziehen: Er differenzierte penibel zwischen dem sowjetischen NKWD (dem Vorgänger) und dem MfS, um Lengsfeld Ungenauigkeiten nachzuweisen.

„Wenn Herr Kirstein heute daraus macht, ich hätte gesagt, die drei [Opfer] wären in Hohenschönhausen gewesen, ist das wieder eine Lüge“, stellte Lengsfeld klar. Sie habe sehr wohl zwischen den Lagern unterschieden. Es war ein Kampf um Details, bei dem es eigentlich um das Ganze ging: Die Anerkennung des Leids.

Fazit eines verstörenden Abends

Gegen Ende der Veranstaltung wirkte der Referent in der Defensive. Er versprach, das Videomaterial zu prüfen und eine Zusammenstellung der Widersprüche zu liefern. Doch der Versuch, die Geschichte der DDR-Haftanstalten umzuschreiben und zu verharmlosen, war an diesem Abend durch die physische Präsenz eines Opfers gestört worden.

Als das Publikum die Torstraße verließ, blieb der Eindruck einer tief gespaltenen Erinnerungskultur. Für die einen war es eine Störung, für die anderen ein notwendiger Akt des Widerstands gegen das Vergessen.

Es beginnt mit einer Fahrt ins Ungewisse. Kerstin Kuzia sitzt im Barkas B1000, isoliert von der Außenwelt. Der Gedanke, dass dies alles nur eine Inszenierung sei, hält sich hartnäckig. Eine bloße Abschreckung, glaubt sie, eine Runde um den Block, um dann wieder ins gewohnte Heim zurückzukehren. Die jugendliche Hoffnung klammert sich an die Vorstellung, dass es diesen Ort für sie real gar nicht geben kann.

Es beginnt mit einer Fahrt ins Ungewisse. Kerstin Kuzia sitzt im Barkas B1000, isoliert von der Außenwelt. Der Gedanke, dass dies alles nur eine Inszenierung sei, hält sich hartnäckig. Eine bloße Abschreckung, glaubt sie, eine Runde um den Block, um dann wieder ins gewohnte Heim zurückzukehren. Die jugendliche Hoffnung klammert sich an die Vorstellung, dass es diesen Ort für sie real gar nicht geben kann.

Wer im Jahr 2025 durch Ostdeutschland fährt, begegnet ihnen noch immer allerorten: Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Namen der Gründerväter und Märtyrer der DDR keineswegs aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Für Evelyn Zupke, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, ist dieser Zustand ein anhaltendes Ärgernis. „35 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte keine Straße mehr nach Lenin, Otto Grotewohl oder Wilhelm Pieck benannt sein“, fordert sie unmissverständlich. Eine Straßenbenennung sei die höchste Ehrung, die ein Gemeinwesen zu vergeben habe – und diese dürfe nicht jenen zuteilwerden, die für das Leid tausender Opfer stünden.

Wer im Jahr 2025 durch Ostdeutschland fährt, begegnet ihnen noch immer allerorten: Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Namen der Gründerväter und Märtyrer der DDR keineswegs aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Für Evelyn Zupke, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, ist dieser Zustand ein anhaltendes Ärgernis. „35 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte keine Straße mehr nach Lenin, Otto Grotewohl oder Wilhelm Pieck benannt sein“, fordert sie unmissverständlich. Eine Straßenbenennung sei die höchste Ehrung, die ein Gemeinwesen zu vergeben habe – und diese dürfe nicht jenen zuteilwerden, die für das Leid tausender Opfer stünden.

Der Vater träumt immer wieder denselben Albtraum. Er rennt eine Treppe am Bahnhof hoch, oben fährt die S-Bahn ein, hinter ihm dröhnende Schritte. Er kommt nicht vorwärts, schwebt über den Stufen, die Flucht misslingt. Dann das Aufwachen, schweißgebadet, Schreie in der Nacht. Das Kind im Nebenzimmer hört alles, liegt wach und spürt die pure Angst, die gar nicht die eigene ist, sich aber tief in das junge Bewusstsein eingräbt.

Der Vater träumt immer wieder denselben Albtraum. Er rennt eine Treppe am Bahnhof hoch, oben fährt die S-Bahn ein, hinter ihm dröhnende Schritte. Er kommt nicht vorwärts, schwebt über den Stufen, die Flucht misslingt. Dann das Aufwachen, schweißgebadet, Schreie in der Nacht. Das Kind im Nebenzimmer hört alles, liegt wach und spürt die pure Angst, die gar nicht die eigene ist, sich aber tief in das junge Bewusstsein eingräbt.

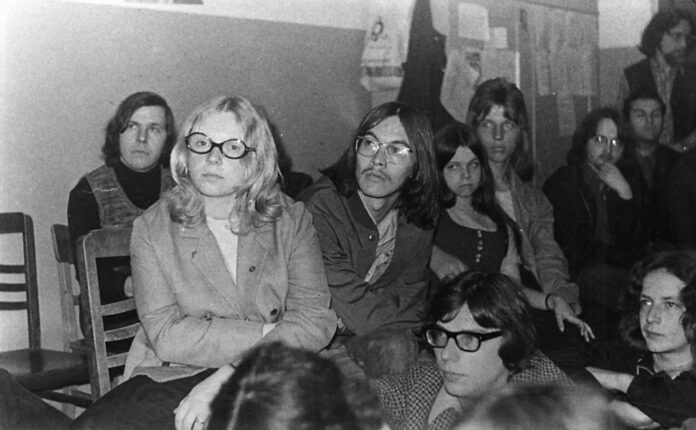

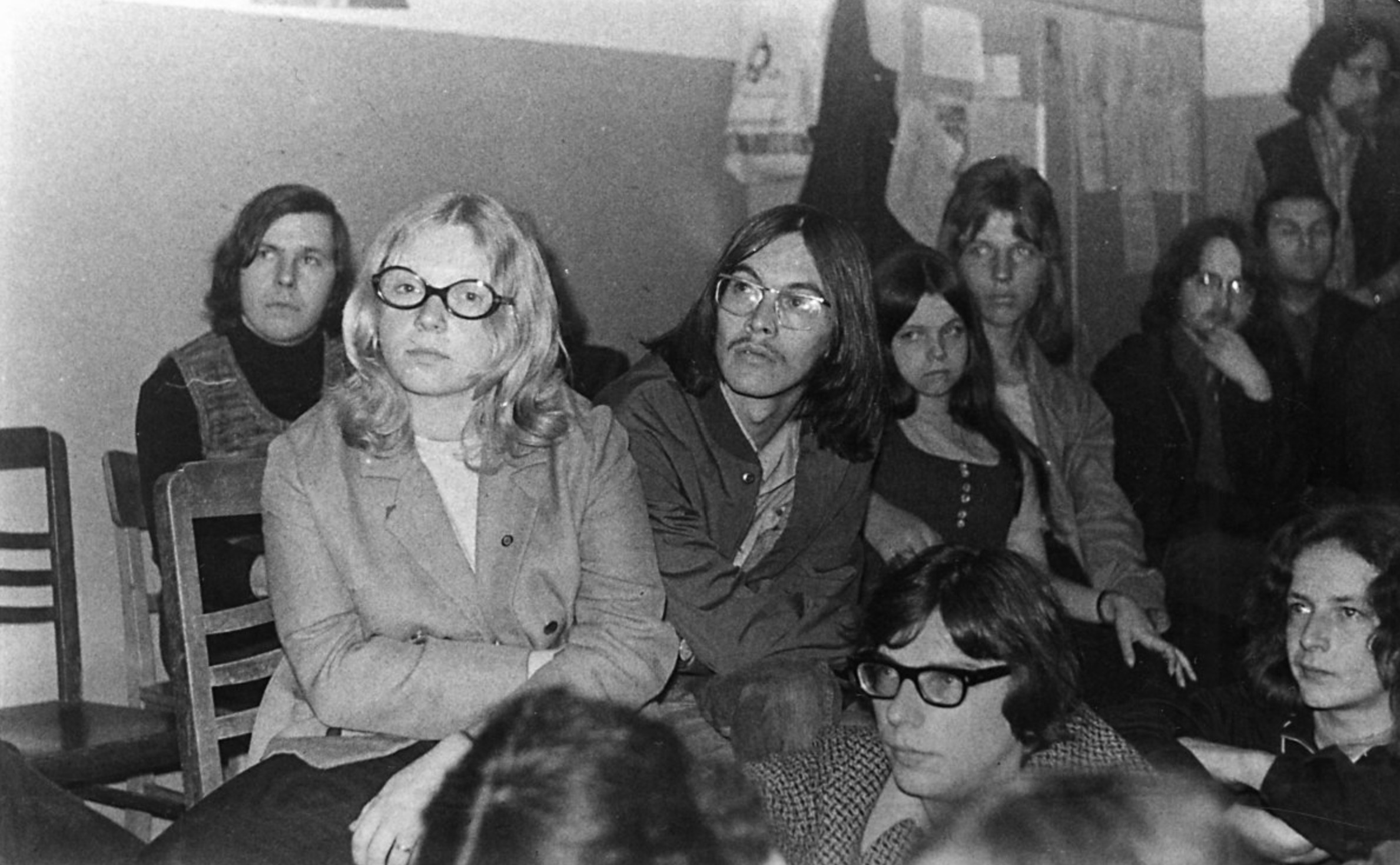

Am 17. November 1976 kippt im Jenaer Klub der Intelligenz die Stimmung, als der Schriftsteller Jurek Becker während einer Lesung über die Ausbürgerung Wolf Biermanns spricht. Was als kultureller Abend beginnt, entwickelt sich durch spontane Solidaritätsbekundungen zu einer politischen Debatte, die der Veranstalter abrupt beendet.

Am 17. November 1976 kippt im Jenaer Klub der Intelligenz die Stimmung, als der Schriftsteller Jurek Becker während einer Lesung über die Ausbürgerung Wolf Biermanns spricht. Was als kultureller Abend beginnt, entwickelt sich durch spontane Solidaritätsbekundungen zu einer politischen Debatte, die der Veranstalter abrupt beendet.

Es ist eine Geschichte von Stahl, Schweiß und Schnaps bei minus 50 Grad. Während die Welt im Kalten Krieg den Atem anhielt, bauten tausende junge DDR-Bürger an einem Projekt, das die geopolitische Landkarte für immer verändern sollte: der „Druschba-Trasse“. Sie verlegten Rohre durch die lebensfeindlichen Weiten der Sowjetunion, getrieben von einer Mischung aus sozialistischer Propaganda, Abenteuerlust und dem pragmatischen Wunsch nach einem besseren Leben im Mangelstaat.

Es ist eine Geschichte von Stahl, Schweiß und Schnaps bei minus 50 Grad. Während die Welt im Kalten Krieg den Atem anhielt, bauten tausende junge DDR-Bürger an einem Projekt, das die geopolitische Landkarte für immer verändern sollte: der „Druschba-Trasse“. Sie verlegten Rohre durch die lebensfeindlichen Weiten der Sowjetunion, getrieben von einer Mischung aus sozialistischer Propaganda, Abenteuerlust und dem pragmatischen Wunsch nach einem besseren Leben im Mangelstaat.

Von der Propaganda gefeiert, im Dienst versteckt: Wie die NVA ihre Soldatinnen nutzte und gleichzeitig verleugnete.

Von der Propaganda gefeiert, im Dienst versteckt: Wie die NVA ihre Soldatinnen nutzte und gleichzeitig verleugnete.

Vom Liebling des Ostens zum gesamtdeutschen Phänomen: Manfred Krugs Biografie ist mehr als eine Erfolgsgeschichte. Sie ist der Spiegel der deutschen Teilung, in dem materielle Sicherheit und persönliche Freiheit gegeneinander ausgespielt wurden.

Vom Liebling des Ostens zum gesamtdeutschen Phänomen: Manfred Krugs Biografie ist mehr als eine Erfolgsgeschichte. Sie ist der Spiegel der deutschen Teilung, in dem materielle Sicherheit und persönliche Freiheit gegeneinander ausgespielt wurden.

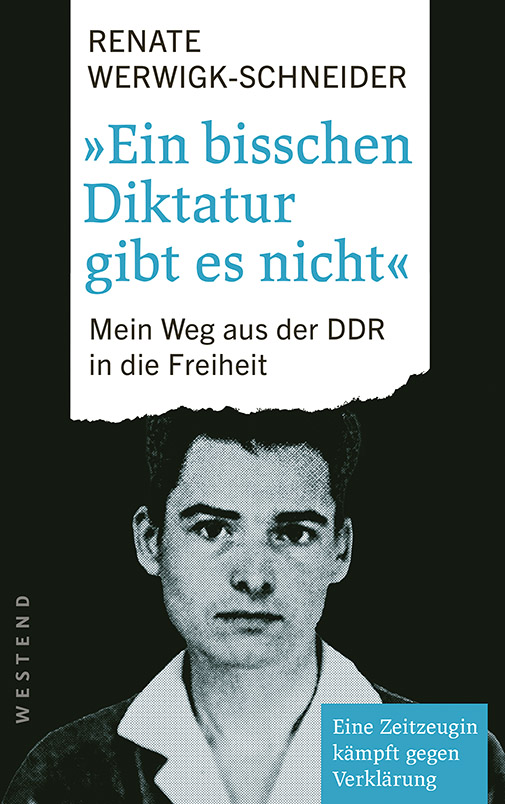

Verraten, inhaftiert, freigekauft: Die Kinderärztin Renate Werwigk-Schneider überlebte das berüchtigte Frauenzuchthaus Hoheneck und fand ihren Weg in die Freiheit. Ihre Geschichte ist eine Mahnung gegen das Vergessen.

Verraten, inhaftiert, freigekauft: Die Kinderärztin Renate Werwigk-Schneider überlebte das berüchtigte Frauenzuchthaus Hoheneck und fand ihren Weg in die Freiheit. Ihre Geschichte ist eine Mahnung gegen das Vergessen.

Hinter dem Eisernen Vorhang regierte offiziell die Ideologie des Sozialismus. Doch hinter den Kulissen hielt ein skrupelloses Netzwerk aus Kapitalismus, Korruption und Kriminalität den Staat am Leben. Eine Analyse basierend auf Norbert F. Pötzls Recherchen zu Alexander Schalck-Golodkowski.

Hinter dem Eisernen Vorhang regierte offiziell die Ideologie des Sozialismus. Doch hinter den Kulissen hielt ein skrupelloses Netzwerk aus Kapitalismus, Korruption und Kriminalität den Staat am Leben. Eine Analyse basierend auf Norbert F. Pötzls Recherchen zu Alexander Schalck-Golodkowski.