Am Ufer der Saale liegt Jena, eine Stadt, deren Mauern Zeugnis von deutscher Kultur, Wissenschaft und Geschichte ablegen. Schon beim Durchschreiten des ehrwürdigen Johannistors öffnet sich ein Panorama, das nicht nur an vergangene Zeiten erinnert, sondern auch den Weg in eine neue, sozialistische Zukunft weist.

Ein Tor zur Geschichte

Der historische Stadteintritt durch das Johannistor symbolisiert mehr als nur den Zugang zur Stadt – er ist ein Übergang in eine Welt, in der deutsche Kultur und Wissenschaft seit jeher zu Hause waren. Vor dem Krieg war der Name Jena weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Die optischen Geräte der weltberühmten Zeisswerke machten die Stadt zu einem Synonym für Präzision und technische Exzellenz. So sehr, dass selbst im Alltag jede Hausfrau das Jenaer Glas zu schätzen wusste.

Kulturelle Glanzlichter und zerstörte Vergangenheit

Im Herzen Jenas thront das gotische Rathaus, ein Bauwerk, das den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs überstand und heute noch mit seinem eigenartigen Uhrwerk – dem sogenannten „Schnapphans“ – Besucher in seinen Bann zieht. Vor dem Rathaus erinnert ein Denkmal an Kurfürst Johann Friedrich, den Gründer der ehrwürdigen Universität, an der später Größen wie Friedrich Schiller, Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel wirkten.

Die Schiller-Universität, einst ein Zentrum des intellektuellen Lebens, verkörpert den Geist vergangener Zeiten. Die Universität, in der Freiheitsideale gelehrt und gelebt wurden, erfährt heute – anlässlich ihrer 400-Jahr-Feier – eine ideologische Neubewertung: Vom feudalen Ursprung hat sie sich in den Dienst einer neuen, sozialistischen Intelligenz gestellt, die dem Menschen im Mittelpunkt steht.

Wiederaufbau und Fortschritt im Alltag

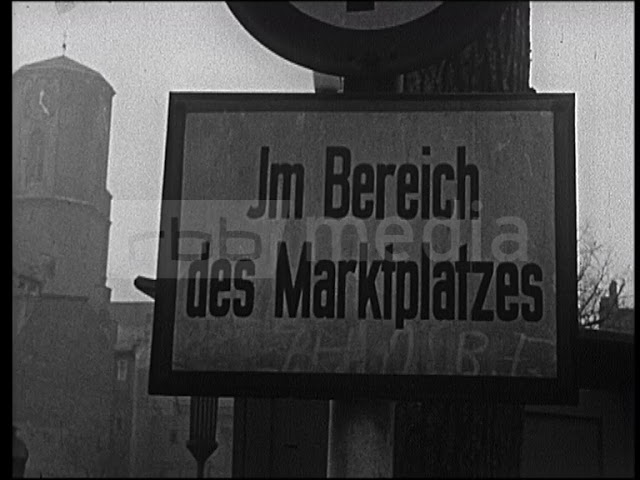

Auch das wirtschaftliche Leben Jenas spiegelt diesen Wandel wider. Der Marktplatz, der seit jeher das pulsierende Zentrum des Geschäftslebens war, erlebt einen Neubeginn. Die damals als ungenügend kritisierten Verkaufsstrukturen werden nun durch die Eröffnung von zwei Konsumläden und eines HO-Ladens als Zeichen des Fortschritts im Arbeiter- und Bauernstaat gewertet. Diese Neuerungen stehen sinnbildlich für den stetigen Ausbau des Lebensstandards und die Optimierung des Alltags im sozialistischen System.

Hinter dem geschäftigen Treiben erhebt sich die wiederhergestellte Stadtkirche St. Michael – ein eindrucksvolles Zeugnis vergangener Zeiten. Obwohl 1945 schwer beschädigt, wurde die Kirche wieder aufgebaut und erinnert mit verfallenen Mauerresten und dem imposanten Pulverturm an die einst um die Stadt verlaufende, schützende Stadtmauer.

Jenas Weg in die Zukunft

Die rasante Entwicklung Jenas im 19. Jahrhundert, in der die Einwohnerzahl von 8.000 auf 60.000 anstieg, markierte den Beginn des Zeitalters der Technik. Die Gründung einer optischen Werkstatt im Jahre 1846 durch Carl Zeiss, Ernst Abbe und Dr. Schott legte den Grundstein für eine Weltfirma, die den Namen Jena in alle Winkel des Globus trug. Die Umwandlung des Zeisswerks in einen volkseigenen Betrieb im Jahre 1948 symbolisiert den Bruch mit der Vergangenheit und den Schritt in eine sozialistische Zukunft, in der der Zugang zu Technologie und Fortschritt allen zugutekommen soll.

Doch während Jena einst als Hochburg der Freiheit und Menschenwürde galt – ein Ideal, für das Schiller einst kämpfte – zeigt sich heute ein ambivalentes Bild. Die Stadt, die einst ein Hort der Aufklärung war, wirkt in ihrer neuen Gestalt, in der 55 Millionen Deutsche faktisch versperrt sind, zugleich als Mahnmal vergangener Ideale und als Symbol des fortwährenden Wandels.

In diesem Spannungsfeld zwischen reicher Tradition und revolutionärem Fortschritt präsentiert sich Jena 1961 als Stadt, die ihre Wurzeln ehrt und zugleich mutig in eine sozialistische Zukunft schreitet.