Am Morgen des 21. Dezember 1989, nur wenige Tage vor dem ersten Weihnachtsfest nach dem Fall der Mauer, lesen die Abonnenten der Jungen Welt einen Appell, der inmitten der politischen Auflösung vor rechten Gefahren warnt und zur Rettung der DDR als antifaschistischer Staat aufruft.

Am Morgen des 21. Dezember 1989, nur wenige Tage vor dem ersten Weihnachtsfest nach dem Fall der Mauer, lesen die Abonnenten der Jungen Welt einen Appell, der inmitten der politischen Auflösung vor rechten Gefahren warnt und zur Rettung der DDR als antifaschistischer Staat aufruft.

In jenen turbulenten Wochen befindet sich die DDR in einem Schwebezustand. Die Grenzen sind offen, die Macht der SED ist gebrochen, und am Runden Tisch wird über die Zukunft verhandelt. Genau in diesem Moment meldet sich das Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer zu Wort. Ihr Aufruf liest sich wie ein letzter Versuch, die Deutungshoheit über die Geschichte und die moralische Legitimation des Staates zurückzugewinnen, indem man an die Wurzeln der DDR erinnert.

Bemerkenswert offen spricht der Text ein Phänomen an, das in der offiziellen Lesart des Staates lange Zeit keinen Platz hatte. Es wird vor „neonazistischen Umtrieben“ gewarnt, die in Stadt und Land zunehmen würden. Für den Leser der damaligen Zeit muss dies wie ein Schock, aber auch wie eine Bestätigung der eigenen Beobachtungen gewirkt haben. Das Eingeständnis, dass der Faschismus eben nicht mit der Wurzel ausgerottet war, dient hier jedoch als Argument, die DDR als Schutzmacht zu erhalten.

Der Begriff des Antifaschismus wird in diesem Dokument zu einem „Programm der Hoffnung“ stilisiert. Während auf den Straßen die Rufe nach der D-Mark und der Wiedervereinigung immer lauter werden, versuchen die Verfasser, einen „Dritten Weg“ zu skizzieren. Sie appellieren an jene Bürger, die zwar Reformen wünschen, aber die Eigenständigkeit der DDR bewahren wollen. Es ist der Versuch, humanistische Grundwerte gegen den drohenden Ausverkauf und die politische Unsicherheit in Stellung zu bringen.

Aus heutiger Sicht wirkt dieser Aufruf wie ein Dokument des Scheiterns, aber auch der tragischen Fehleinschätzung der Stimmungslage. Die Ideale, die hier beschworen werden, hatten für die breite Masse ihre Bindekraft längst verloren. Die Hoffnung der Verfasser, durch eine Rückbesinnung auf den Gründungsmythos eine gesellschaftliche Kraft zu reaktivieren, sollte sich in den darauffolgenden Monaten und bei den Wahlen im März 1990 nicht erfüllen.

In den Sitzungsräumen der Regierungskommission liegen am 21. Dezember 1989 die Entwürfe auf dem Tisch, während draußen der Winter über einer sich auflösenden DDR liegt. Papierstapel mit zehn nummerierten Punkten wandern durch die Hände von Verbandsvertretern und Politikern, die über die Neuordnung der Kommunikation beraten, noch bevor das alte Jahr zu Ende geht.

In den Sitzungsräumen der Regierungskommission liegen am 21. Dezember 1989 die Entwürfe auf dem Tisch, während draußen der Winter über einer sich auflösenden DDR liegt. Papierstapel mit zehn nummerierten Punkten wandern durch die Hände von Verbandsvertretern und Politikern, die über die Neuordnung der Kommunikation beraten, noch bevor das alte Jahr zu Ende geht.

September 1990. In einer Wohnung im Prenzlauer Berg sitzt Monika Haeger vor der Kamera. Sie spricht über ihre Zeit an der Seite von Bärbel Bohley und Katja Havemann, während sie gleichzeitig Berichte für die Staatssicherheit verfasste. Draußen hat sich das Land bereits verändert, drinnen rechtfertigt eine Frau ihre Vergangenheit.

September 1990. In einer Wohnung im Prenzlauer Berg sitzt Monika Haeger vor der Kamera. Sie spricht über ihre Zeit an der Seite von Bärbel Bohley und Katja Havemann, während sie gleichzeitig Berichte für die Staatssicherheit verfasste. Draußen hat sich das Land bereits verändert, drinnen rechtfertigt eine Frau ihre Vergangenheit.

Am Morgen des 5. Januar 1979 bleibt in der Normannenstraße ein Schreibtisch leer, während die übliche Routine in nackte Panik umschlägt. Ein junger Oberleutnant ist verschwunden und mit ihm das Wissen über Klarnamen, geheime Technologien und die tiefste Struktur der DDR-Auslandsspionage.

Am Morgen des 5. Januar 1979 bleibt in der Normannenstraße ein Schreibtisch leer, während die übliche Routine in nackte Panik umschlägt. Ein junger Oberleutnant ist verschwunden und mit ihm das Wissen über Klarnamen, geheime Technologien und die tiefste Struktur der DDR-Auslandsspionage.

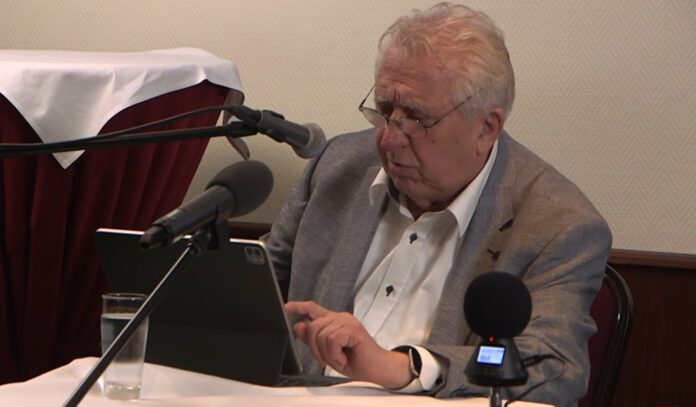

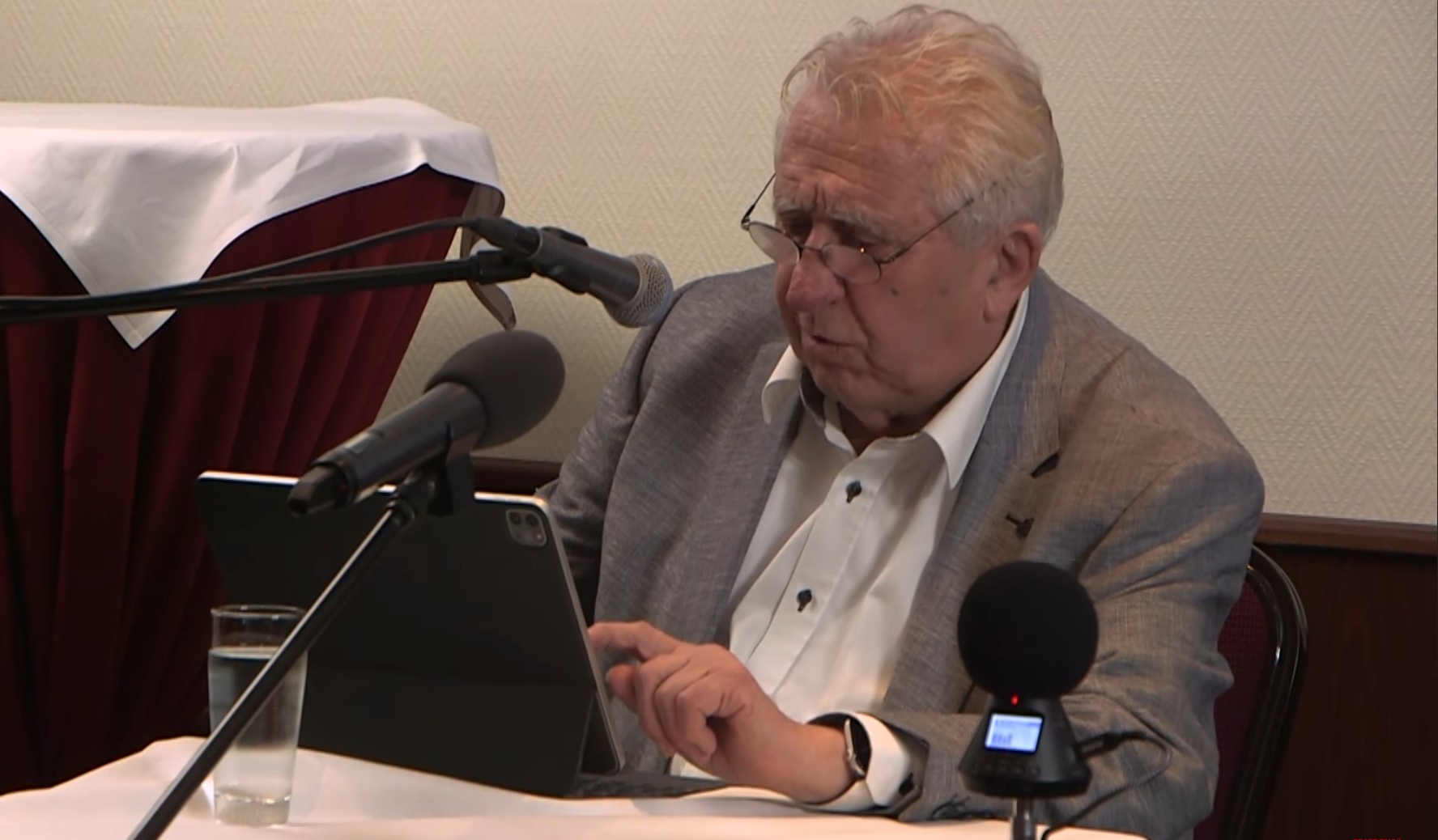

Egon Krenz steht am Rednerpult, ein Mann hohen Alters, der noch immer die Gesten eines Staatsmannes pflegt. Beim „Nationalen Denkfest“ spricht er nicht wie ein Pensionär, der zurückblickt, sondern wie ein Politiker, der eine Wahl zu gewinnen hat – die Wahl um die Deutungshoheit der Geschichte. Wer ihm hier zuhört, taucht ein in eine alternative Realität. In dieser Erzählung war die DDR kein gescheiterter Überwachungsstaat, sondern ein moralisch überlegenes Friedensprojekt, das lediglich von externen Mächten und inneren Verrätern wie Michail Gorbatschow zu Fall gebracht wurde.

Egon Krenz steht am Rednerpult, ein Mann hohen Alters, der noch immer die Gesten eines Staatsmannes pflegt. Beim „Nationalen Denkfest“ spricht er nicht wie ein Pensionär, der zurückblickt, sondern wie ein Politiker, der eine Wahl zu gewinnen hat – die Wahl um die Deutungshoheit der Geschichte. Wer ihm hier zuhört, taucht ein in eine alternative Realität. In dieser Erzählung war die DDR kein gescheiterter Überwachungsstaat, sondern ein moralisch überlegenes Friedensprojekt, das lediglich von externen Mächten und inneren Verrätern wie Michail Gorbatschow zu Fall gebracht wurde.

Es war ein warmer Junimorgen, als die Unruhe in den Werkshallen von Carl Zeiss und Schott in offenen Zorn umschlug. Die von Berlin verordnete Erhöhung der Arbeitsnormen um 10 Prozent brachte das Fass zum Überlaufen. Doch in Jena ging es schnell um mehr als nur um Löhne. Arbeiter strömten aus den Toren, vereinigten sich zu Demonstrationszügen und marschierten in das Stadtzentrum. Gegen 9:00 Uhr hatten sich rund 20.000 Menschen auf dem Holzmarkt versammelt – eine Menschenmasse, die in ihrer schieren Größe die lokalen Machthaber in Schockstarre versetzte.

Es war ein warmer Junimorgen, als die Unruhe in den Werkshallen von Carl Zeiss und Schott in offenen Zorn umschlug. Die von Berlin verordnete Erhöhung der Arbeitsnormen um 10 Prozent brachte das Fass zum Überlaufen. Doch in Jena ging es schnell um mehr als nur um Löhne. Arbeiter strömten aus den Toren, vereinigten sich zu Demonstrationszügen und marschierten in das Stadtzentrum. Gegen 9:00 Uhr hatten sich rund 20.000 Menschen auf dem Holzmarkt versammelt – eine Menschenmasse, die in ihrer schieren Größe die lokalen Machthaber in Schockstarre versetzte.

Berlin, 17. Dezember 2025 – Es ist ein Auftritt, der Stärke demonstrieren soll, aber vor allem die Fragilität der aktuellen Lage offenbart. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) skizzierte im ZDF-Interview „Was nun?“ eine Welt im Umbruch, in der alte Gewissheiten nicht mehr gelten.

Berlin, 17. Dezember 2025 – Es ist ein Auftritt, der Stärke demonstrieren soll, aber vor allem die Fragilität der aktuellen Lage offenbart. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) skizzierte im ZDF-Interview „Was nun?“ eine Welt im Umbruch, in der alte Gewissheiten nicht mehr gelten.

Mit 94 Jahren (2024) sitzt Armin Mueller-Stahl in der Kulisse seiner Ausstellung „Beyond the Symbols“ und blickt auf ein Leben zurück, das für drei Biografien reichen würde. Er wirkt nicht wie jemand, der sich zur Ruhe setzt, sondern wie ein Beobachter, der seine Rollen noch immer präzise analysiert. Wenn er spricht, schwingt die Melodie des ausgebildeten Geigers mit, der er einst werden wollte, bevor er zum gefeierten Mimen in Ost und West und schließlich zum Maler in der kalifornischen Garage wurde. Es ist ein Gespräch über Kunst, die Brücken baut, und über die feinen Linien des Widerstands in einer Diktatur.

Mit 94 Jahren (2024) sitzt Armin Mueller-Stahl in der Kulisse seiner Ausstellung „Beyond the Symbols“ und blickt auf ein Leben zurück, das für drei Biografien reichen würde. Er wirkt nicht wie jemand, der sich zur Ruhe setzt, sondern wie ein Beobachter, der seine Rollen noch immer präzise analysiert. Wenn er spricht, schwingt die Melodie des ausgebildeten Geigers mit, der er einst werden wollte, bevor er zum gefeierten Mimen in Ost und West und schließlich zum Maler in der kalifornischen Garage wurde. Es ist ein Gespräch über Kunst, die Brücken baut, und über die feinen Linien des Widerstands in einer Diktatur.

Es ist ein kühles Wochenende im Dezember 1989 in Berlin, an dem sich das Schicksal der einst allmächtigen Staatspartei entscheiden soll. Die Atmosphäre im Tagungsgebäude ist geladen, eine Mischung aus Existenzangst und trotzigem Aufbruchswillen liegt in der Luft. Während auf den Straßen der DDR die Rufe nach Wiedervereinigung immer lauter werden, versammeln sich die Delegierten zu einem außerordentlichen Parteitag, der später als historischer Wendepunkt in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es geht nicht mehr um den alleinigen Machtanspruch, sondern um das nackte politische Überleben in einem Land, das sich rasant verändert.

Es ist ein kühles Wochenende im Dezember 1989 in Berlin, an dem sich das Schicksal der einst allmächtigen Staatspartei entscheiden soll. Die Atmosphäre im Tagungsgebäude ist geladen, eine Mischung aus Existenzangst und trotzigem Aufbruchswillen liegt in der Luft. Während auf den Straßen der DDR die Rufe nach Wiedervereinigung immer lauter werden, versammeln sich die Delegierten zu einem außerordentlichen Parteitag, der später als historischer Wendepunkt in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es geht nicht mehr um den alleinigen Machtanspruch, sondern um das nackte politische Überleben in einem Land, das sich rasant verändert.