Ein historisches Filmdokument aus Altenburg zeigt, wer die DDR wirklich gebaut hat. Statt grauer Tristesse begegnen wir einer Jugend voller Ambitionen, Stolz und dem festen Willen, nicht nur Wände, sondern die eigene Zukunft zu gestalten.

Ein historisches Filmdokument aus Altenburg zeigt, wer die DDR wirklich gebaut hat. Statt grauer Tristesse begegnen wir einer Jugend voller Ambitionen, Stolz und dem festen Willen, nicht nur Wände, sondern die eigene Zukunft zu gestalten.

Altenburg. Es ist staubig, es ist laut, und der Wind pfeift durch den Rohbau. Wir befinden uns in den 1980er Jahren auf einer Baustelle in Altenburg-Nord. Hier entsteht Wohnraum, die berühmte „Platte“. Doch wer sind die Menschen unter den gelben Schutzhelmen? Ein bemerkenswertes Zeitdokument, veröffentlicht von altenburg.tv, wischt den Staub der Geschichte beiseite und lässt die zu Wort kommen, die damals anpackten: die Lehrlinge. Und die haben mit dem Klischee des stumpfsinnigen Bauarbeiters rein gar nichts zu tun.

„Wer nichts kann, geht zum Bau?“ – Von wegen!

Der Reporter im Video konfrontiert die jungen Männer und Frauen direkt mit dem damals gängigen Vorurteil: „Wer nichts will und wer nichts kann, geht zum Bau oder zur Bahn.“ Die Reaktionen der Jugendlichen sind so direkt wie entwaffnend.

Da ist kein Schulterzucken, sondern Berufsstolz. „Da gehört schon ein bisschen mehr dazu“, entgegnet ein junger Lehrling selbstbewusst. Er spricht von maschineller Fertigung, von Technik und dem nötigen Einblick in komplexe Abläufe. Ein anderer wird noch deutlicher: Er ist hier, weil er Abitur mit Berufsausbildung macht. Er will nicht nur „hinter Büchern hängen“, sondern sehen, wie Dinge entstehen. Für diese Generation ist der Bau keine Sackgasse, sondern ein Startblock.

Mehr als nur Beton: Bildhauer und Ingenieure in spe

Was den Zuschauer heute wohl am meisten überrascht, sind die Träume, die zwischen Mörtel und Schalung blühen. Diese jungen Menschen sehen ihre Arbeit auf der „Taktstraße“ nicht als Endstation.

Einer der Interviewten plant fest ein Hochschulstudium in Cottbus – Fachrichtung Bauwesen. Ein anderer hat noch künstlerischere Ambitionen: Er will an die Kunsthochschule in Dresden, um Bildhauer zu werden. „Ich war schon lange in Zirkeln tätig“, erzählt er mit leuchtenden Augen. Die Baustelle ist für ihn kein Ort der Abstumpfung, sondern eine Schule der Formgebung, ein erster Schritt zur Kunst. Es ist dieser unerwartete Funke von Individualität und Kreativität, der das Video so sehenswert macht.

Frauen in der Männerdomäne

Auch junge Frauen stehen ihren „Mann“ auf dem Gerüst. Barbara und Sabine, zwei Lehrlinge im Interview, geben unumwunden zu: Ja, es ist hart. Besonders im Winter, wenn die Kälte in die Knochen kriecht, oder im Sommer bei brütender Hitze. „Man muss sich schon manches Mal überwinden“, gesteht eine der beiden ehrlich.

Doch warum tun sie es? Aus Neugier. Aus dem Wunsch, dort zu sein, wo Neues entsteht. Sie wollen später Bauwesen studieren, gemeinsam. Ihre Präsenz auf der Baustelle ist kein politisches Statement, sondern gelebte Realität. Sie sind Teil des Teams, und sie wissen genau: Ohne Fleiß kein Preis.

Das große Ziel vor Augen

Über allem schwebt das große politische Versprechen der DDR: Die Lösung der Wohnungsfrage bis 1990. Aus heutiger Sicht wissen wir um die historischen Brüche, die nur wenige Jahre später folgen sollten. Doch im Moment der Aufnahme ist der Optimismus der Jugendlichen greifbar.

„Es liegt an jedem Einzelnen selbst“, sagt ein Lehrling. Sie glauben daran, dass sie es schaffen können – quantitativ und qualitativ. Auch der Taktstraßenleiter, Kollege Lang, lobt seine Schützlinge. Ganze Bauabschnitte, vom Keller bis zum Dach, werden von Lehrlingsbrigaden eigenverantwortlich hochgezogen. Das schafft Vertrauen und Selbstwertgefühl.

Ein Fundament, das bleibt

Wenn man diese jungen Gesichter sieht, blickt man nicht auf eine verlorene Generation, sondern auf junge Menschen voller Tatendrang. Sie haben gefroren, geschwitzt und hart gearbeitet, aber sie haben auch gelacht, geplant und geträumt.

Viele der Wohnungen, die sie damals in Altenburg und anderswo errichteten, stehen noch heute. Sie wurden saniert, modernisiert und bieten nach wie vor tausenden Menschen ein Zuhause. Das ist das eigentliche Vermächtnis dieser Jugend: Sie haben nicht nur Pläne erfüllt, sondern Lebensräume geschaffen. Der Blick zurück auf diese Aufnahmen hinterlässt daher ein warmes Gefühl – Respekt vor der handwerklichen Leistung und die tröstliche Gewissheit, dass jugendlicher Optimismus und der Wille, die Welt mit den eigenen Händen zu formen, zeitlos sind.

Unweit des DDR Museum steht das ehemalige Staatsratsgebäude, ein Symbol staatlicher Selbstinszenierung. In der neuen Reihe »Orte Ost« analysiert Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk diesen Bau. Die Folge verdeutlicht, dass Architektur hier weit mehr als eine Hülle war. Sie diente als gezieltes Herrschaftsinstrument. Die Reihe beleuchtet Schauplätze der DDR-Geschichte und verbindet historische Einordnung mit einer Spurensuche, die bis in die Gegenwart reicht.

Unweit des DDR Museum steht das ehemalige Staatsratsgebäude, ein Symbol staatlicher Selbstinszenierung. In der neuen Reihe »Orte Ost« analysiert Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk diesen Bau. Die Folge verdeutlicht, dass Architektur hier weit mehr als eine Hülle war. Sie diente als gezieltes Herrschaftsinstrument. Die Reihe beleuchtet Schauplätze der DDR-Geschichte und verbindet historische Einordnung mit einer Spurensuche, die bis in die Gegenwart reicht.

Im Oktober 1989 übernahm Egon Krenz die Führung der SED und des Staates von Erich Honecker. Diese 46 Tage seiner Amtszeit markieren eine der dichtesten Phasen der deutschen Geschichte. Krenz, lange als Nachfolger aufgebaut, trat an, um eine Wende einzuleiten, doch die Dynamik der Straße hatte die politischen Strukturen bereits überholt. Seine Übernahme war weniger ein geplanter Neuanfang als der Versuch, ein erodierendes System zu stabilisieren, was in der historischen Rückschau als eine kaum lösbare Aufgabe erscheint.

Im Oktober 1989 übernahm Egon Krenz die Führung der SED und des Staates von Erich Honecker. Diese 46 Tage seiner Amtszeit markieren eine der dichtesten Phasen der deutschen Geschichte. Krenz, lange als Nachfolger aufgebaut, trat an, um eine Wende einzuleiten, doch die Dynamik der Straße hatte die politischen Strukturen bereits überholt. Seine Übernahme war weniger ein geplanter Neuanfang als der Versuch, ein erodierendes System zu stabilisieren, was in der historischen Rückschau als eine kaum lösbare Aufgabe erscheint.

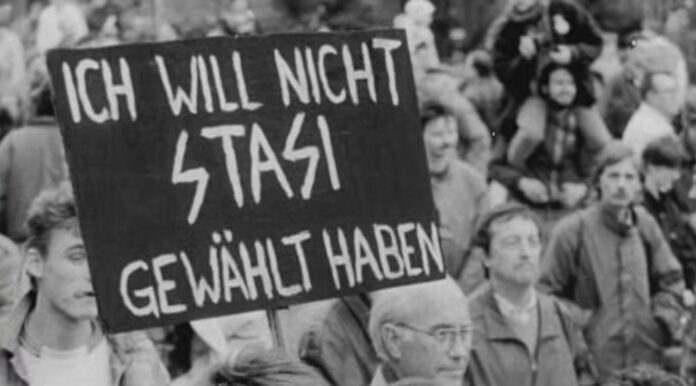

Mit dem Sturm auf die Stasi-Zentrale im Januar 1990 zerfiel eine jahrzehntelange Machtstruktur fast über Nacht. Für rund 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter markierte dies den Verlust von Arbeitsplatz und sozialem Status. Die Auflösung der Institution, die die SED-Herrschaft gesichert hatte, hinterließ ein Vakuum. Viele der Dienenden fanden sich in einer Situation wieder, die eine völlige Neuorientierung erzwang und zahlreiche Biografien abrupt unterbrach.

Mit dem Sturm auf die Stasi-Zentrale im Januar 1990 zerfiel eine jahrzehntelange Machtstruktur fast über Nacht. Für rund 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter markierte dies den Verlust von Arbeitsplatz und sozialem Status. Die Auflösung der Institution, die die SED-Herrschaft gesichert hatte, hinterließ ein Vakuum. Viele der Dienenden fanden sich in einer Situation wieder, die eine völlige Neuorientierung erzwang und zahlreiche Biografien abrupt unterbrach.

Der Vollzug der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 bedeutete für die Streitkräfte der DDR eine historische Zäsur. Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik endete die Existenz der Nationalen Volksarmee (NVA), deren Verbände und Material in die Bundeswehr übergingen. Dieser Vorgang war militärhistorisch ohne Vorbild, ging jedoch mit einem radikalen Personalabbau einher, der die Lebenswege vieler Soldaten abrupt veränderte.

Der Vollzug der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 bedeutete für die Streitkräfte der DDR eine historische Zäsur. Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik endete die Existenz der Nationalen Volksarmee (NVA), deren Verbände und Material in die Bundeswehr übergingen. Dieser Vorgang war militärhistorisch ohne Vorbild, ging jedoch mit einem radikalen Personalabbau einher, der die Lebenswege vieler Soldaten abrupt veränderte.

Der Abzug der Westgruppe der Truppen (WGT) im Jahr 1994 markierte das Ende einer 49-jährigen Präsenz sowjetischer und später russischer Streitkräfte auf deutschem Boden. Es handelte sich um die größte Truppenverlegung zu Friedenszeiten in der Geschichte, bei der rund 340.000 Soldaten sowie deren Familienangehörige und zivile Angestellte nach Russland zurückkehrten. Dieses logistische Großprojekt war eine direkte Folge des Zwei-plus-Vier-Vertrags und symbolisierte geopolitisch das endgültige Ende des Kalten Krieges sowie die vollständige Souveränität des wiedervereinigten Deutschlands.

Der Abzug der Westgruppe der Truppen (WGT) im Jahr 1994 markierte das Ende einer 49-jährigen Präsenz sowjetischer und später russischer Streitkräfte auf deutschem Boden. Es handelte sich um die größte Truppenverlegung zu Friedenszeiten in der Geschichte, bei der rund 340.000 Soldaten sowie deren Familienangehörige und zivile Angestellte nach Russland zurückkehrten. Dieses logistische Großprojekt war eine direkte Folge des Zwei-plus-Vier-Vertrags und symbolisierte geopolitisch das endgültige Ende des Kalten Krieges sowie die vollständige Souveränität des wiedervereinigten Deutschlands.

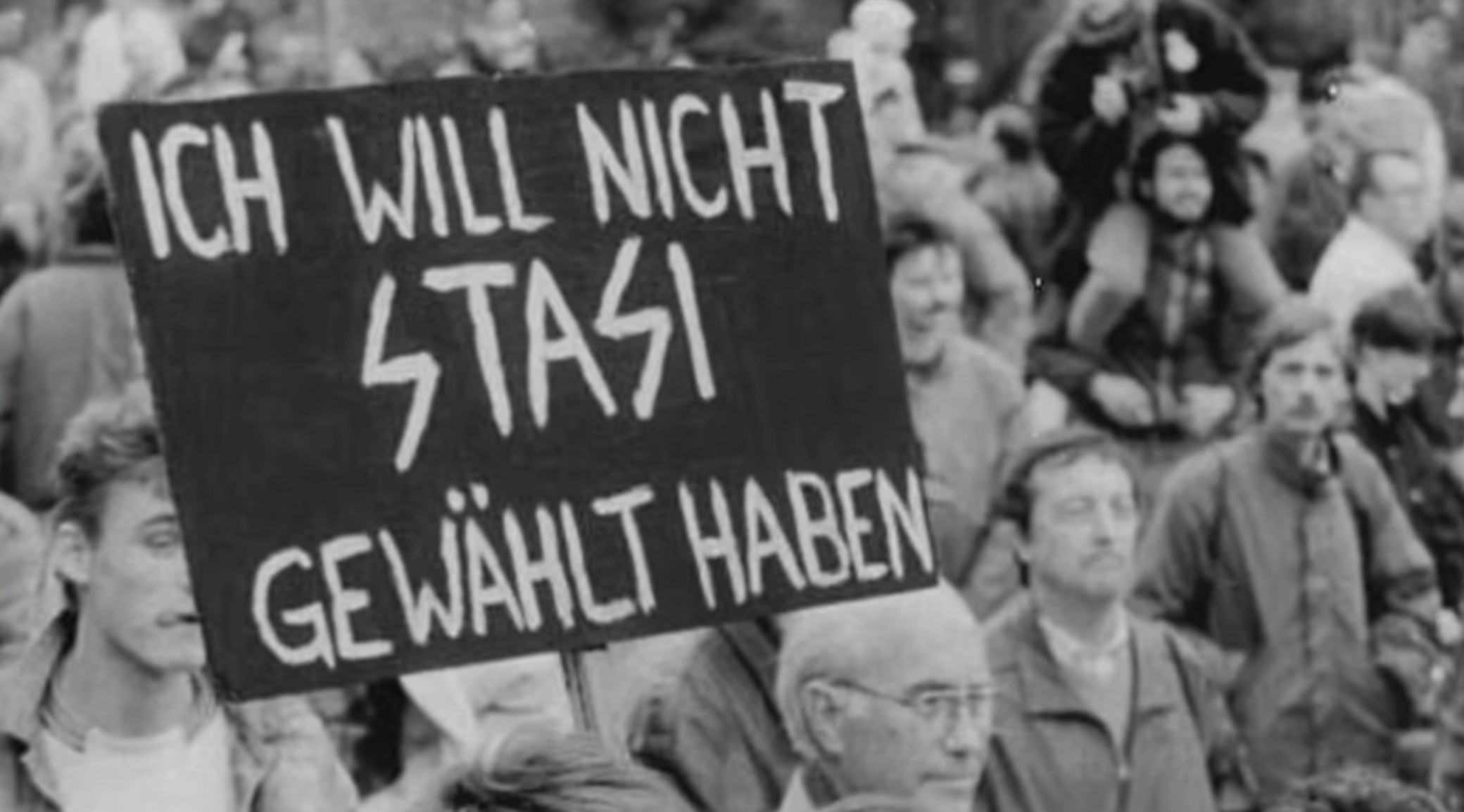

Markus Wolfs Biografie spiegelt exemplarisch die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts wider. Geboren 1923 als Sohn des Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf, war seine Jugend maßgeblich durch das Exil in Moskau geprägt. Diese Jahre unter dem Einfluss des Stalinismus und die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs formten sein politisches Bewusstsein sowie seine Loyalität zur Sowjetunion und später zur DDR. Er gehörte einer Generation an, für die der Antifaschismus nicht nur staatliche Doktrin, sondern eine existenzielle Überlebensstrategie und identitätsstiftende Klammer war.

Markus Wolfs Biografie spiegelt exemplarisch die Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts wider. Geboren 1923 als Sohn des Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf, war seine Jugend maßgeblich durch das Exil in Moskau geprägt. Diese Jahre unter dem Einfluss des Stalinismus und die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs formten sein politisches Bewusstsein sowie seine Loyalität zur Sowjetunion und später zur DDR. Er gehörte einer Generation an, für die der Antifaschismus nicht nur staatliche Doktrin, sondern eine existenzielle Überlebensstrategie und identitätsstiftende Klammer war.

Wünsdorf, oft als „Klein-Moskau“ bezeichnet, bildet ein singuläres Phänomen der deutschen Zeitgeschichte. Als Sitz des Oberkommandos der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) war das Areal südlich von Berlin über Jahrzehnte eine hermetisch abgeriegelte Enklave. Für die umwohnende DDR-Bevölkerung blieb die Stadt, in der zu Hochzeiten bis zu 75.000 sowjetische Militärangehörige und Zivilisten lebten, ein weißer Fleck auf der Landkarte, dessen Betreten streng untersagt war. Diese Exterritorialität schuf eine bizarre Nachbarschaft aus räumlicher Nähe und absoluter gesellschaftlicher Distanz, die sich tief in das kollektive Gedächtnis der Region eingebrannt hat.

Wünsdorf, oft als „Klein-Moskau“ bezeichnet, bildet ein singuläres Phänomen der deutschen Zeitgeschichte. Als Sitz des Oberkommandos der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) war das Areal südlich von Berlin über Jahrzehnte eine hermetisch abgeriegelte Enklave. Für die umwohnende DDR-Bevölkerung blieb die Stadt, in der zu Hochzeiten bis zu 75.000 sowjetische Militärangehörige und Zivilisten lebten, ein weißer Fleck auf der Landkarte, dessen Betreten streng untersagt war. Diese Exterritorialität schuf eine bizarre Nachbarschaft aus räumlicher Nähe und absoluter gesellschaftlicher Distanz, die sich tief in das kollektive Gedächtnis der Region eingebrannt hat.

Zwischen 1958 und 1960 entstand in den Wäldern nördlich von Berlin ein Wohnkomplex, der als Symbol für die räumliche und mentale Distanz der Staatsführung in die Geschichte eingehen sollte. Die Waldsiedlung Wandlitz diente bis 1989 als exklusiver Wohnsitz für die Mitglieder und Kandidaten des SED-Politbüros. Abgesichert durch Mauern und Bewachung entstand hier ein Mikrokosmos, der von der alltäglichen Lebensrealität der DDR-Bevölkerung streng abgeschirmt war. Diese geografische Isolation korrespondierte mit einer zunehmenden politischen Kapselung der Entscheidungsträger.

Zwischen 1958 und 1960 entstand in den Wäldern nördlich von Berlin ein Wohnkomplex, der als Symbol für die räumliche und mentale Distanz der Staatsführung in die Geschichte eingehen sollte. Die Waldsiedlung Wandlitz diente bis 1989 als exklusiver Wohnsitz für die Mitglieder und Kandidaten des SED-Politbüros. Abgesichert durch Mauern und Bewachung entstand hier ein Mikrokosmos, der von der alltäglichen Lebensrealität der DDR-Bevölkerung streng abgeschirmt war. Diese geografische Isolation korrespondierte mit einer zunehmenden politischen Kapselung der Entscheidungsträger.

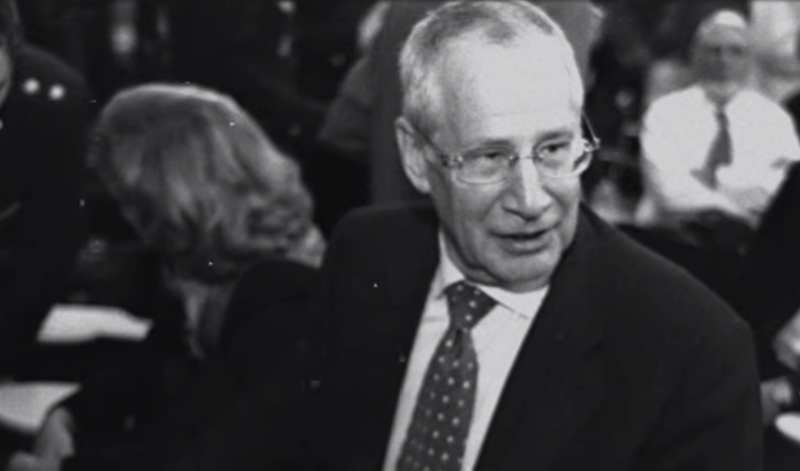

Die Beelitz-Heilstätten südwestlich von Berlin repräsentieren ein bemerkenswertes Kapitel deutscher Sozial- und Architekturgeschichte. Ursprünglich um die Jahrhundertwende als Lungenheilanstalt für die rasant wachsende Reichshauptstadt errichtet, spiegeln die Gebäude den damaligen fortschrittlichen Geist der Gesundheitsfürsorge wider. Die Anlage war nicht nur medizinisch funktional, sondern durch ihre ästhetische Gestaltung und die Einbettung in die Waldlandschaft auch ein Ort der Genesung, was den hohen Stellenwert sozialer Infrastruktur in jener Zeit verdeutlicht.

Die Beelitz-Heilstätten südwestlich von Berlin repräsentieren ein bemerkenswertes Kapitel deutscher Sozial- und Architekturgeschichte. Ursprünglich um die Jahrhundertwende als Lungenheilanstalt für die rasant wachsende Reichshauptstadt errichtet, spiegeln die Gebäude den damaligen fortschrittlichen Geist der Gesundheitsfürsorge wider. Die Anlage war nicht nur medizinisch funktional, sondern durch ihre ästhetische Gestaltung und die Einbettung in die Waldlandschaft auch ein Ort der Genesung, was den hohen Stellenwert sozialer Infrastruktur in jener Zeit verdeutlicht.