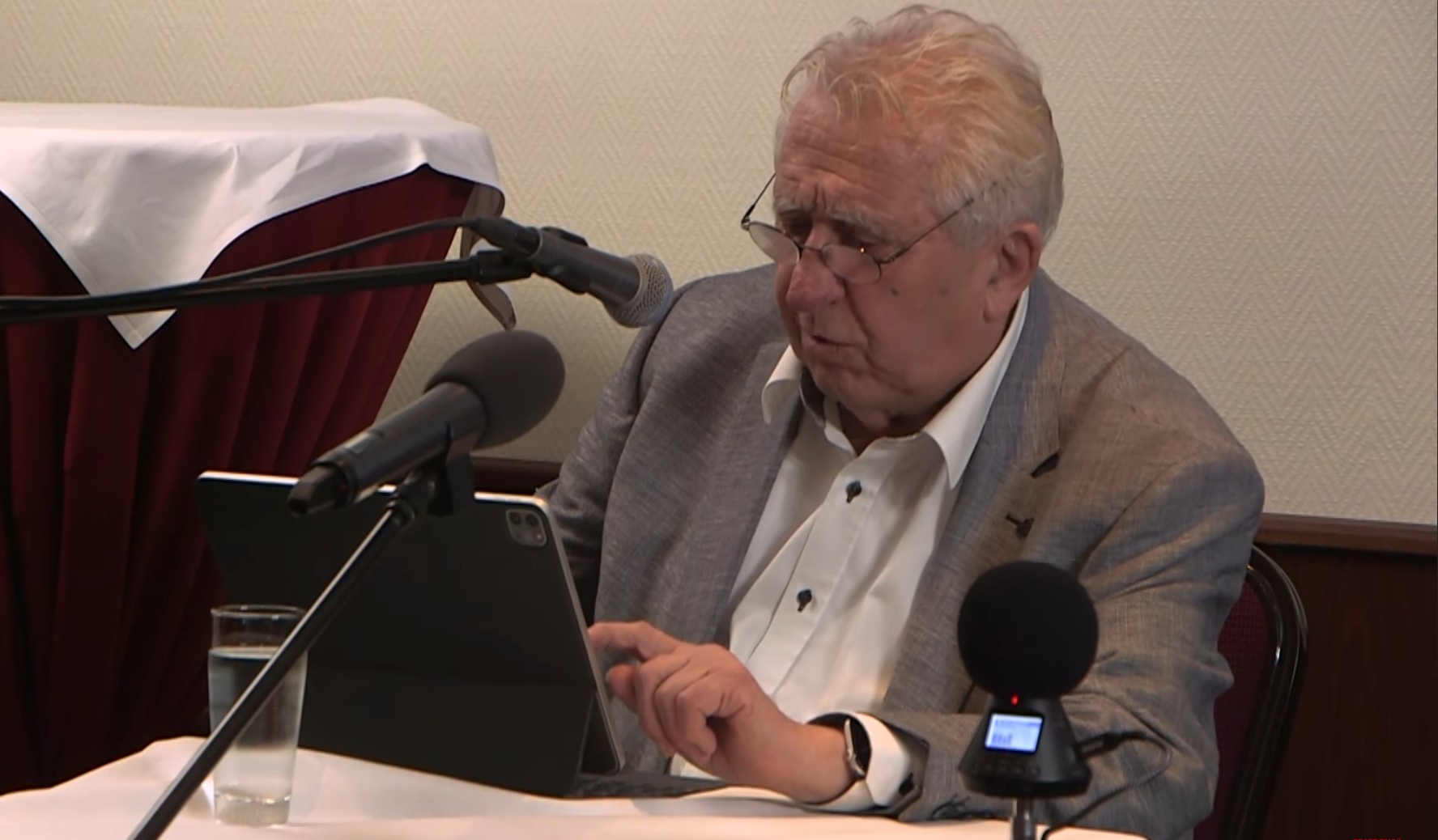

Der Applaus brandet auf, als der Mann das Podium betritt, den sie hier, beim IV. Nationalen Denkfest, allen Ernstes den „Friedenspräsidenten“ nennen. Es ist eine Szenerie, die auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen wirkt, doch die Stimmung im Saal ist politisch hoch aufgeladen. Egon Krenz steht am Rednerpult, und schon die ersten Sätze machen unmissverständlich klar, dass dies keine nostalgische Geschichtsstunde wird, sondern eine politische Kampfansage an die heutige Deutungshoheit der Bundesrepublik.

Der Applaus brandet auf, als der Mann das Podium betritt, den sie hier, beim IV. Nationalen Denkfest, allen Ernstes den „Friedenspräsidenten“ nennen. Es ist eine Szenerie, die auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen wirkt, doch die Stimmung im Saal ist politisch hoch aufgeladen. Egon Krenz steht am Rednerpult, und schon die ersten Sätze machen unmissverständlich klar, dass dies keine nostalgische Geschichtsstunde wird, sondern eine politische Kampfansage an die heutige Deutungshoheit der Bundesrepublik.

Das Publikum, eine heterogene Mischung aus überzeugten DDR-Sympathisanten und scharfen Kritikern der aktuellen Berliner Politik, sucht an diesem Nachmittag nach Bestätigung, und Krenz liefert sie routiniert. Er spricht eindringlich von der sozialen Kälte des Westens, skizziert das Bild einer egoistischen Ellbogengesellschaft und stellt ihr die idealisierte menschliche Wärme der DDR gegenüber. Er bedient virtuos das Gefühl vieler Anwesender, deren ostdeutsche Biografien sich durch westdeutsche Eliten entwertet und verzwergt anfühlen.

Doch Krenz bleibt nicht bei der Sozialromantik stehen, sondern schlägt eine kühne Brücke zur aktuellen Geopolitik. Den Begriff des „Unrechtsstaates“ wehrt er als Delegitimierung ab und nutzt den Mythos vom „Friedensstaat DDR“, dessen Soldaten nie im Ausland kämpften, als Rampe für massive NATO-Kritik. Unter Berufung auf Egon Bahr und Gorbatschow zeichnet er das Bild eines wortbrüchigen Westens, der durch seine Osterweiterung die alleinige Schuld am Ukraine-Krieg trage, während Russland lediglich reagiere.

Besonders heikel wird es, als der ehemalige Generalsekretär zur Umdeutung des Herbstes 1989 ansetzt. Den friedlichen Verlauf der Revolution reklamiert er nicht für die Bürgerbewegung auf der Straße, sondern schreibt ihn der Besonnenheit der SED-Führung und den Sicherheitsorganen zu. Der Mauerfall erscheint in seiner Erzählung weniger als Sieg der Freiheit, sondern als bürokratischer Unfall Schabowskis oder geordnete Grenzöffnung, während das Ende der DDR als Verrat Gorbatschows dargestellt wird, der den Staat als Ballast abgeworfen habe.

Am Ende seiner Rede, die er mit einem Ausblick auf eine künftige sozialistische Gesellschaft im Stile der Pariser Kommune schließt, wirkt Krenz keineswegs wie ein geschlagener Mann. Er sieht das Scheitern der DDR als temporär an, als eine verlorene Schlacht, aber nicht als das Ende der Geschichte. Für seine Zuhörer bietet er an diesem Tag eine geschlossene Weltanschauung an, in der sie nicht die Verlierer der Geschichte sind, sondern die Bewahrer einer besseren, wenn auch gescheiterten Alternative.