Was ließ sich in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) mit 10 Mark wirklich kaufen? Eine Spurensuche führt von den Lebensmittelkarten der 1950er Jahre über Rationierungen in den 1960ern bis hin zu den prall gefüllten Regalen der Kaufhallen in den 1980ern. Drei Stationen – Drebkau, Lauchhammer und Ost‑Berlin – erzählen von Alltagsstrategien, Planwirtschaft und dem schmalen Grat zwischen Bedürfnis und Verfügbarkeit.

Drebkau in den 1950ern: Rationierung als Alltag

In Drebkau, einer Kleinstadt in der Niederlausitz, prägten bis Mai 1958 Lebensmittelkarten den Einkauf. Zucker, Butter und Milch gehörten zu den Gütern, die nur in begrenzten Mengen abgegeben wurden. Wer mehr brauchte, musste auf den Freiverkauf hoffen – zu fast doppelt so hohen Preisen. Eine kleine Preisakte:

1 Kilogramm Zucker: 2,80 Mark

250 Gramm Butter: 5,00 Mark

100 Gramm Honig: 2,00 Mark

1 Ei: 0,45 Mark

Schon dieses Bündel kostete 10,25 Mark – und sprengte damit das knappe Wochenbudget vieler Haushalte. „Man musste jeden Pfennig zweimal umdrehen“, erinnert sich Zeitzeugin Ingrid Müller (Name geändert). „Einmal kein Eintrag auf der Karte, und es ging nichts mehr.“

Für Waren jenseits der Grundversorgung – Kosmetika, Waschmittel, Zeitschriften – reichten die 10 Mark eher. Doch sobald es um Fleisch, frisches Obst im Winter oder ein Radio ging (rund 600 Mark), waren selbst monatelange Ersparnisse rasch aufgebraucht.

Im örtlichen Konsum-Laden steckten die Bürger ihre Umsatzmarken in Sammelalben. Am Jahresende gab es einen Rabatt von bis zu 3 Prozent auf den Jahresumsatz – für viele die einzige Möglichkeit, etwas zurückzubekommen.

Lauchhammer in den 1960ern: Die ersten Freiräume

Mit dem steigenden Durchschnittslohn (1965: etwa 633 Mark brutto) entspannte sich die Versorgungslage nur partiell. In Lauchhammer, einer Industriestadt südlich von Dresden, blieb die Auswahl überschaubar, aber Rationierungen fielen zunehmend weg.

Ein typischer Wocheneinkauf für 9,96 Mark 1965:

5 kg Kartoffeln

1 kg Zucker

1 kg Roggenbrot

1 kg Äpfel

2 Liter Milch

100 g Vollmilchschokolade

Für den Freizeitgenuss reichte es ebenfalls: Eine Kugel Eis kostete 1,05 Mark, ein Getränke‑Rezeptbuch 1,50 Mark. Der Restaurantbesuch im Leipziger Auerbacher Keller avancierte zum sozialen Highlight: Für 9,30 Mark bekam man Cordon Bleu, Apfelsaft und Schokoladeneis – eine Erfahrung, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war.

Dennoch blieben hochwertige Fleischsorten und Butter weiter knapp. Wer Kleidung für Jugendweihe oder festliche Anlässe brauchte, fuhr notgedrungen nach Ost‑Berlin, wo die Warteschlangen an den Konsum-Theken lang, aber die Regalreihen breiter waren.

Ost‑Berlin in den 1980ern: Kommodifizierung des Alltags

In den 1980ern hatte sich der durchschnittliche Bruttolohn auf rund 1 130 Mark verdoppelt, und die Kaufhallen ersetzten vielerorts die alten Konsum-Läden. Zwei typische 10‑Mark‑Einkäufe dokumentieren die neue Warenfülle:

- Wareneinkauf 1:

Äpfel, Dosenleberwurst, Rote Bete, Zuckerhut, Sauerkirschwein - Wareneinkauf 2 (9,40 Mark):

Schokoladenpudding (0,65 Mark), Taschentücher (0,25 Mark), Clubzigaretten (4,00 Mark), Feinstrümpfe (4,50 Mark)

Ein Deospray (11,60 Mark) oder ein Doppelkorn (17,60 Mark) lagen aber weiter in einer eigenen Preisliga. Große Anschaffungen wie Farbfernseher (ca. 4 900 Mark) blieben für die meisten unerreichbar – und wurden zum Symbol der Grenzen, die Planwirtschaft selbst in Zeiten steigender Löhne setzte.

Ein Ausflug auf die Aussichtsplattform des Fernsehturms kostete mit 3 Mark nur einen Bruchteil des Budgets. Hier, so die Erfahrung vieler Ost-Berliner, wurde der Blick weit — während die Einkäufe weiterhin nur einen begrenzten Ausschnitt des Plansortiments zeigten.

Mehr als nur Zahlen: Währung, Politik und Alltag

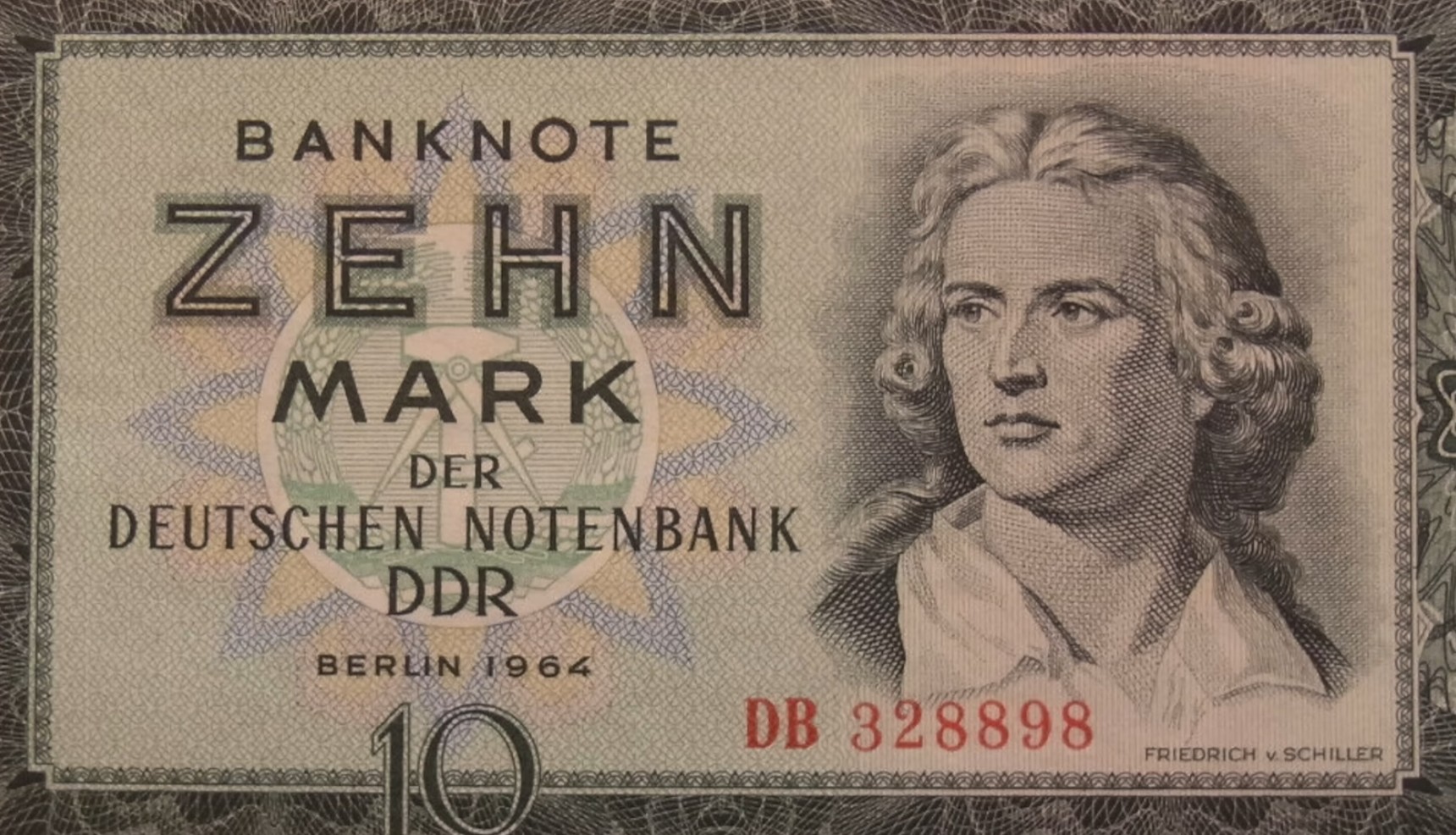

Die Währung selbst wandelte sich: Bis 1964 sprach man offiziell noch von „Deutscher Mark“, ehe zunächst die Mark der Deutschen Notenbank (MDN) und ab 1968 die „Mark der Deutschen Demokratischen Republik (M)“ eingeführt wurden. Neue Scheine und Münzen seit 1973 begleiteten den Wandel – doch hinter jeder Münze steckte ein System, das Verfügbarkeit oft über Preis stellte.

Für die Menschen bedeutete das: Wer Zeit hatte, sammelte Marken, stellte sich an, tauschte untereinander oder plante Einkäufe mit Nachbarn. Alltagsstrategien wurden zum Gemeinschaftserlebnis. Und obwohl 10 Mark nominell wenig wert waren, spiegeln sie doch in jeder Dekade die sozialen und wirtschaftlichen Bruchlinien der DDR wider.

10 Mark – ein kleiner Betrag, der große Geschichten erzählt. Von Warteschlangen und Rationierung in den 1950ern über vorsichtige Lockerungen in den 1960ern bis zu vollen Regalen und zugleich unerfüllbaren Luxuswünschen in den 1980ern. Die Planwirtschaft prägte nicht nur Preise, sondern auch das Miteinander und den Alltag einer ganzen Generation.