Das Leben in der Deutschen Demokratischen Republik war ein komplexes Zusammenspiel aus staatlichen Vorgaben, wirtschaftlichen Herausforderungen und dem unermüdlichen Streben der Bürger, ihren Alltag zu gestalten. Hinter dem Eisernen Vorhang entwickelten die Menschen eigene Strategien, um mit den Besonderheiten ihres Systems zurechtzukommen.

Die Herausforderungen der Mangelwirtschaft

Einer der prägendsten Aspekte des DDR-Alltags war die allgegenwärtige Mangelwirtschaft. Die staatlich organisierte Planwirtschaft bestimmte, welche Güter produziert und verteilt wurden, was häufig zu Engpässen bei Konsumgütern führte. Produkte des täglichen Bedarfs wie Kaffee, Bananen oder Autos waren Mangelware und wurden zu Symbolen dieser Knappheit. Die Wartezeit auf einen Trabant konnte bis zu 15 Jahre betragen. Oft wurde Quantität über Qualität gestellt, was die Verfügbarkeit brauchbarer Produkte weiter einschränkte. Um begehrte Waren zu erhalten, waren Beziehungen, oft als „Vitamin B“ bezeichnet, Tauschgeschäfte oder der Kauf von „Bückware“ – unter dem Ladentisch versteckten Produkten – unerlässlich. Improvisation und Geduld waren ständige Begleiter im Alltag. Auch im Berufsleben führte die Mangelwirtschaft zu Frustrationen, da Produktionsausfälle aufgrund fehlender Materialien keine Seltenheit waren, obwohl erwartet wurde, dass das Plan-Soll erfüllt oder übertroffen wird. Engpässe gab es sogar im Gesundheitssystem bei medizinischen Geräten und Medikamenten.

Gemeinschaft als Stütze

Trotz der wirtschaftlichen Engpässe und staatlichen Kontrolle entstand in der DDR ein bemerkenswert starkes Gemeinschaftsgefühl und Solidarität unter den Bürgern. Nachbarschaften unterstützten sich gegenseitig und tauschten Waren. Freizeitaktivitäten wurden oft gemeinsam organisiert, sei es in Kleingartenvereinen oder bei kulturellen Veranstaltungen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl war eine wichtige Stütze im Alltag vieler DDR-Bürger. Kleingärten, auch „Dutschen“ genannt, boten nicht nur Erholung, sondern auch die Möglichkeit, eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Gemeinsame Arbeitseinsätze, bekannt als Subbotniks, und die Bildung von Brigaden in Betrieben förderten ebenfalls den Zusammenhalt. Reisen, insbesondere Urlaube in FDGB-Ferienheimen, waren ebenfalls stark von Gemeinschaftsprogrammen geprägt.

Das Leben unter ständiger Beobachtung

Ein tiefgreifendes Merkmal des DDR-Alltags war die permanente Präsenz des Staates und die systematische Überwachung durch die Staatssicherheit (Stasi). Dies schränkte das Privatleben erheblich ein und führte zu weit verbreitetem Misstrauen, da Nachbarn, Kollegen oder sogar Familienangehörige potenzielle Spitzel sein konnten. Medien unterlagen strenger Zensur, westliche Informationen waren nur schwer zugänglich. Telefonate konnten abgehört, Briefe geöffnet und Wohnungen durchsucht werden. Die Angst vor Repression führte dazu, dass viele Menschen ihre Meinung nicht offen äußerten.

Die Medien waren vollständig staatlich kontrolliert und dienten auch der ideologischen Erziehung. Die „Aktuelle Kamera“ berichtete hauptsächlich über Erfolge des Sozialismus. Dennoch suchten viele Bürger nach Wegen, um an alternative Informationen zu gelangen. Westliche Medien, insbesondere das Westfernsehen, waren trotz offiziellen Verbots beliebt und wurden oft heimlich empfangen. Briefe aus dem Westen, Besuche von Verwandten oder geschmuggelte Zeitungen waren wertvolle Informationsquellen. Die staatlich gelenkten Medien schufen zwar eine Parallelrealität, doch viele lernten, zwischen den Zeilen zu lesen und diese zu hinterfragen.

Wohnen, Arbeit und Freizeit

Der Wohnraum in der DDR war staatlich organisiert. Zur Bekämpfung des Wohnraummangels entstanden Plattenbausiedlungen, die im Vergleich zu maroden Altbauten mehr Komfort boten, wenn auch mit begrenzter Privatsphäre und starker Gemeinschaftsprägung. Die Mieten waren niedrig.

Jeder Bürger hatte das Recht und die Pflicht zur Arbeit; Arbeitsplätze waren staatlich zugewiesen. Eine hohe Arbeitsmoral und der Stolz, zum Aufbau des Sozialismus beizutragen, prägten das Arbeitsleben. Arbeit war nicht nur Broterwerb, sondern ein zentraler Bestandteil des sozialen Lebens.

Das Gesundheitssystem war zentral organisiert und für alle Bürger kostenlos zugänglich. Polikliniken mit verschiedenen Fachärzten unter einem Dach ermöglichten eine umfassende ambulante Versorgung. Gemeindeschwestern spielten besonders in ländlichen Gebieten eine wichtige Rolle.

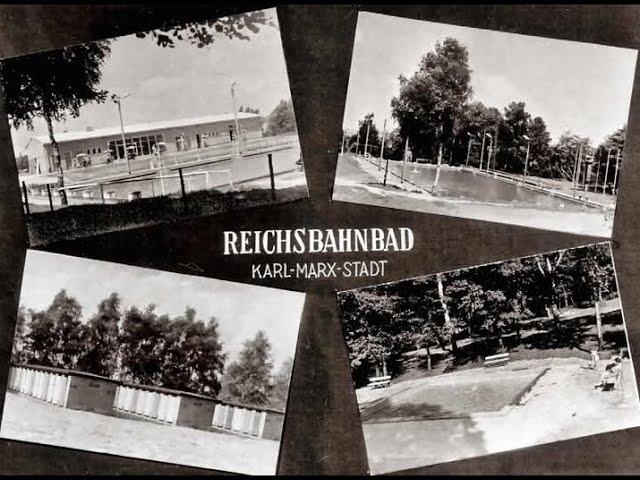

Freizeitaktivitäten wurden stark durch staatliche Organisationen wie die FDJ oder den Kulturbund gelenkt. Sport, insbesondere der Leistungssport, hatte einen hohen Stellenwert. Urlaube waren meist innerhalb der DDR oder in befreundeten sozialistischen Ländern möglich. Beliebte Ziele waren die Ostsee, der Thüringer Wald oder das Erzgebirge. Kleingärten und Campingplätze waren beliebte Rückzugsorte. FKK (Freikörperkultur) war weit verbreitet und wurde als Ausdruck von Freiheit gesehen. Trotz staatlicher Kontrolle fanden viele Wege, ihre Freizeit individuell zu gestalten.

Ein komplexes Erbe

Der Alltag in der DDR war geprägt von einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Kontrolle, materieller Knappheit und dem tiefen Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft und persönlicher Entfaltung. Trotz Überwachung und politischer Zwänge schufen viele Bürger private Freiräume und erlebten Gemeinschaft. Diese Aspekte des DDR-Alltags bieten wertvolle Einblicke in das Leben hinter dem Eisernen Vorhang und erklären, warum sich viele Menschen trotz der Schwierigkeiten auch nostalgisch an diese Zeit erinnern.