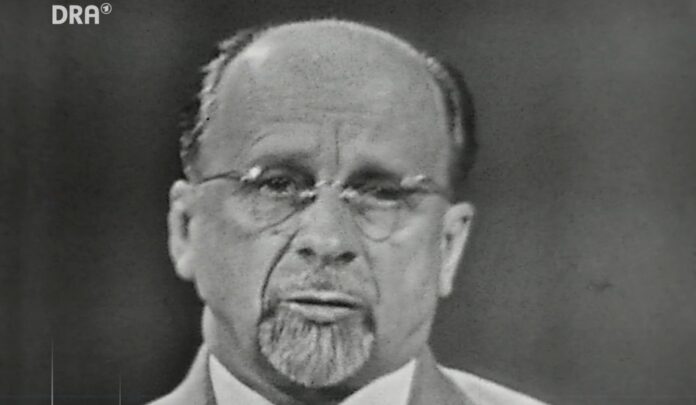

Der 13. August 1961 markiert einen der bedeutendsten Einschnitte in der Geschichte der deutschen Teilung: den Bau der Berliner Mauer. In den Wochen nach diesem Ereignis trat der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Walter Ulbricht, mehrfach öffentlich auf, um die Maßnahmen zu rechtfertigen und die Sichtweise der sozialistischen Führung darzulegen. Seine Reden aus dieser Zeit, insbesondere jene vom 14. August 1961, geben Aufschluss über die offizielle Argumentation der DDR-Führung und deren Bemühungen, den Mauerbau als notwendige Schutzmaßnahme zu legitimieren.

Hintergrund: Die Situation vor dem 13. August 1961

Seit der Gründung der DDR im Jahr 1949 hatte die DDR-Führung mit einer massiven Abwanderung von Arbeitskräften und Fachkräften in den Westen zu kämpfen. Vor allem über Berlin, das trotz der Teilung der Stadt durch die Besatzungsmächte immer noch relativ offen war, nutzten Hunderttausende die Möglichkeit, in den westlichen Teil Deutschlands zu fliehen. Besonders für junge, gut ausgebildete Bürger bot der Westen attraktivere wirtschaftliche Perspektiven und mehr persönliche Freiheiten als das sozialistische System der DDR.

Diese Entwicklung stellte die DDR-Führung vor gravierende Probleme. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes wurde durch den „Braindrain“ erheblich geschwächt, und das System geriet zunehmend in Legitimationsprobleme. Gleichzeitig verschärfte sich die internationale Lage durch den Kalten Krieg: Die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion nahmen zu, und die DDR sah sich verstärktem Druck ausgesetzt, eine Lösung für das Problem der Massenflucht zu finden.

Der Bau der Berliner Mauer

Am Morgen des 13. August 1961 begannen Sicherheitskräfte der DDR mit der Abriegelung der Grenze zu West-Berlin. Straßen wurden gesperrt, Stacheldrahtzäune errichtet, und binnen weniger Tage begann der Bau einer massiven Betonmauer, die fortan Ost- und West-Berlin trennte. Diese Maßnahme kam für viele überraschend – obwohl es schon vorher Anzeichen für eine solche Entwicklung gegeben hatte, darunter Ulbrichts berühmte Aussage im Juni 1961: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“

Am 14. August 1961 trat Walter Ulbricht vor die Öffentlichkeit, um die Ereignisse zu kommentieren. In einer Rede an die Bevölkerung der DDR und an die internationale Gemeinschaft verteidigte er den Mauerbau als eine notwendige Maßnahme zum Schutz des Sozialismus. Er argumentierte, dass die DDR gezwungen gewesen sei, die Grenzen zu sichern, um die feindlichen Machenschaften des Westens zu unterbinden und den Frieden in Europa zu gewährleisten.

Die Hauptargumente von Ulbrichts Rede

Ulbricht begründete den Mauerbau mit mehreren zentralen Argumenten:

- Schutz des Sozialismus: Er betonte, dass der Westen, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, eine aggressive Politik gegen die DDR betreibe. Die Mauer sei notwendig, um das sozialistische System vor feindlichen Einflüssen zu schützen.

- Verhinderung eines neuen Krieges: Ulbricht stellte den Mauerbau als Maßnahme zur Friedenssicherung dar. Er behauptete, dass West-Berlin als Basis für „revanchistische“ und „imperialistische“ Kräfte diene, die darauf abzielten, die DDR zu destabilisieren und letztlich einen neuen Krieg zu provozieren.

- Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität: Ein zentrales Argument war die Notwendigkeit, die Wirtschaft der DDR zu schützen. Die massive Abwanderung von Arbeitskräften habe die wirtschaftliche Entwicklung des Landes behindert, und nur durch eine Sicherung der Grenzen könne die DDR langfristig wirtschaftlich bestehen.

- Legitimität der Maßnahmen: Ulbricht stellte die Mauer als eine rein defensive Maßnahme dar. Er argumentierte, dass die DDR kein Interesse daran habe, den Westen zu bedrohen, sondern lediglich ihre eigene Existenz sichern müsse.

Die Reaktionen auf die Rede

Die Rede Ulbrichts stieß international auf scharfe Kritik. Die Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer verurteilte den Mauerbau als unmenschlichen Akt der Freiheitsberaubung und als Zeichen der Schwäche des sozialistischen Systems. Auch die westlichen Alliierten, allen voran die USA unter Präsident John F. Kennedy, reagierten mit Empörung, vermieden jedoch direkte Konfrontationen.

Innerhalb der DDR war die Reaktion zwiespältig. Während die offizielle Propaganda die Mauer als „antifaschistischen Schutzwall“ feierte, empfanden viele Bürger die Abriegelung als schmerzlichen Einschnitt. Besonders hart traf es Familien, die plötzlich durch die Mauer getrennt wurden und keine Möglichkeit hatten, ihre Angehörigen in West-Berlin zu besuchen.

Langfristige Auswirkungen

Der Mauerbau markierte den endgültigen Bruch zwischen Ost- und Westdeutschland und zementierte die Teilung für die nächsten 28 Jahre. Die DDR-Führung nutzte die Mauer, um die Bevölkerung noch stärker zu kontrollieren und oppositionelle Bewegungen im Keim zu ersticken.

Gleichzeitig führte die Errichtung der Mauer jedoch nicht zur erhofften Stabilisierung der DDR. Zwar wurde die Abwanderung gestoppt, doch die wirtschaftlichen und politischen Probleme blieben bestehen. Langfristig führte die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Mangelwirtschaft, der fehlenden Reisefreiheit und der repressiven Politik der SED zur wachsenden Opposition, die schließlich 1989 in der friedlichen Revolution mündete.

Walter Ulbrichts Rede nach dem 13. August 1961 war ein zentraler Bestandteil der propagandistischen Rechtfertigung des Mauerbaus. Sie zeigte die offizielle Sichtweise der DDR-Führung und die Argumentationsmuster, mit denen sie den repressiven Charakter ihrer Politik zu verschleiern suchte. Während Ulbricht den Mauerbau als notwendigen Schritt zur Sicherung des Sozialismus und zur Friedenssicherung darstellte, war er in Wirklichkeit Ausdruck der Schwäche des Systems. Die Mauer war nicht nur eine physische Grenze, sondern auch ein Symbol für die Unterdrückung und die Unfreiheit in der DDR – ein Symbol, das 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer endgültig zerstört wurde.