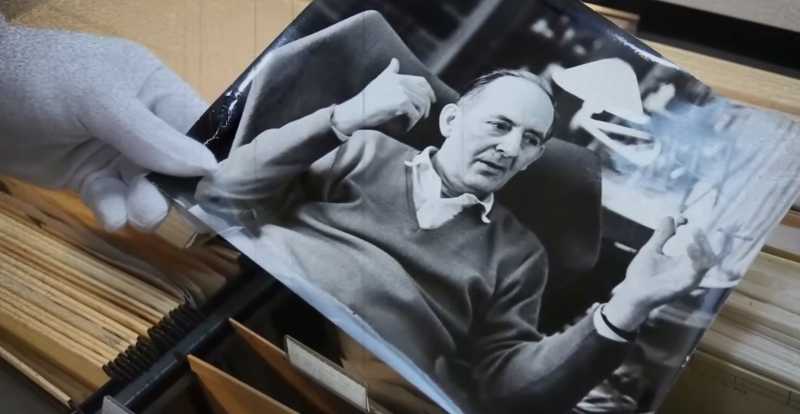

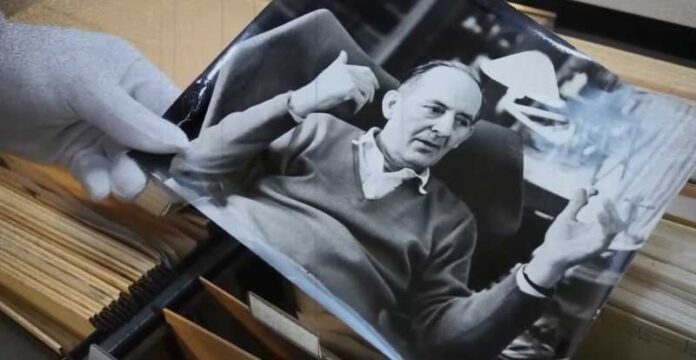

Einst war er das Aushängeschild der DDR-Wissenschaft, gefeierter Antifaschist und Professor. Doch weil Robert Havemann die Wahrheit mehr liebte als die Parteilinie, wurde er zum Staatsfeind Nummer eins. Ein Rückblick auf das Leben eines Mannes, den die Stasi isolierte, aber nicht zum Schweigen brachte.

Einst war er das Aushängeschild der DDR-Wissenschaft, gefeierter Antifaschist und Professor. Doch weil Robert Havemann die Wahrheit mehr liebte als die Parteilinie, wurde er zum Staatsfeind Nummer eins. Ein Rückblick auf das Leben eines Mannes, den die Stasi isolierte, aber nicht zum Schweigen brachte.

Grünheide. Wenn man in den späten 70er Jahren durch die Wälder von Grünheide bei Berlin spazierte, konnte man auf eine Szenerie stoßen, die so gar nicht in die Idylle passte. Ein Haus, abgeschirmt, und davor: ein Wartburg, besetzt mit Männern in grauen Mänteln. Tag und Nacht. Sie warteten nicht auf jemanden, sie bewachten jemanden. Der Mann hinter den Mauern war Robert Havemann. Sein Verbrechen? Er hatte Fragen gestellt.

Es ist eine der tragischsten und zugleich eindrucksvollsten Geschichten der DDR-Historie. Havemann war kein klassischer Konterrevolutionär, den man leicht als „Klassenfeind“ abtun konnte. Er war einer von ihnen gewesen. Ein Kommunist, ein Widerstandskämpfer, der im Zuchthaus Brandenburg auf seine Hinrichtung durch die Nazis gewartet und überlebt hatte. Als er nach dem Krieg an die Humboldt-Universität zurückkehrte, war er ein Hoffnungsträger. Ein Mann, der glaubte, dass Sozialismus und Freiheit, Wissenschaft und Vernunft zusammengehörten.

Der gefährliche Erfolg

Doch genau dieser Glaube wurde ihm zum Verhängnis. In den 1960er Jahren passierte etwas Unerhörtes an der Berliner Universität: Die Studenten drängten sich in Havemanns Vorlesungen, saßen auf Fensterbänken und Treppenstufen. Er sprach über Physik und Chemie, aber er meinte die Gesellschaft. Sein Satz „Ein System, das Kritik fürchtet, fürchtet auch die Wahrheit“ verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Für die Parteiführung der SED, die Dogmen über Diskurse stellte, war dieser intellektuelle Rockstar eine Bedrohung. 1964 zogen sie die Reißleine: Parteiausschluss, Lehrstuhlentzug, Berufsverbot. Der gefeierte Professor war nun offiziell eine „Unperson“.

Die Strategie der „Zersetzung“

Was folgte, war ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Staatssicherheit zynisch „Zersetzung“ nannte. Es ging nicht primär um Inhaftierung, sondern um die Zerstörung der Persönlichkeit. Das MfS startete einen operativen Vorgang gigantischen Ausmaßes. Die Strategie war perfide: Isolation.

Freunde wurden unter Druck gesetzt, den Kontakt abzubrechen. Wer Havemann grüßte, riskierte die eigene Karriere. Das Telefon wurde überwacht oder gestört, Briefe abgefangen. Man wollte Havemann das nehmen, was ein Intellektueller zum Atmen braucht: den Austausch, die Resonanz. Er sollte sich allein fühlen, zweifeln, vielleicht sogar zerbrechen.

Ein Haus als Festung

Der absolute Tiefpunkt dieser Repression war der Hausarrest auf seinem Grundstück in Grünheide. Havemann lebte in einem goldenen Käfig, bewacht von einem Staat, der Angst vor den Gedanken eines einzelnen, lungenkranken Mannes hatte. Besucher wurden registriert, eingeschüchtert, oft direkt an der Pforte abgewiesen.

Doch die Rechnung der Stasi ging nicht auf. Statt zu verstummen, wurde Havemanns Stimme lauter – nur eben anderswo. Er nutzte Westmedien als Verstärker. Seine Texte, wie „Dialektik ohne Dogma“, wurden aus dem Haus geschmuggelt und im Westen publiziert. Über den Äther des Westfernsehens und Radios kamen seine Gedanken zurück in die Wohnzimmer der DDR-Bürger. Sein Haus in Grünheide wurde, trotz der Belagerung, zu einem Wallfahrtsort für Andersdenkende, zu einem symbolischen Zentrum des geistigen Widerstands.

Das biologische Kalkül

Das Ende von Robert Havemanns Leben liest sich wie eine Anklage gegen die Menschlichkeit des Regimes. Der Professor litt an einer schweren Lungenerkrankung. Die Akten legen nahe, dass die Stasi auf eine „biologische Lösung“ hoffte. Medizinische Hilfe wurde bürokratisch verzögert, Facharzttermine erschwert.

Als Robert Havemann im April 1982 starb, atmete der Sicherheitsapparat auf. Keine öffentliche Trauerfeier, keine Würdigung, nur schnelles Vergessen war der Plan. Doch auch hier irrte die Macht. Havemann hatte bewiesen, dass man auch in der Unfreiheit innerlich frei bleiben kann. Sein Erbe sickerte in die Köpfe einer neuen Generation, die nur sieben Jahre nach seinem Tod auf die Straße ging und das System, das ihn eingemauert hatte, zum Einsturz brachte.

Der Wartburg vor dem Haus in Grünheide ist längst verschwunden. Die Gedanken des Mannes, den er bewachte, sind geblieben.

Björn Höcke inszeniert sich im ländlichen Thüringen als Kümmerer gegen die „Windkraft-Zerstörung“. Doch hinter der scheinbaren Sorge um die Natur steckt ein kühles Kalkül: Die Umdeutung von Sachfragen in einen Kampf um Identität. Unsere Analyse zeigt, wie der AfD-Fraktionschef legitimen Bürgerprotest kapert, um seine völkische Ideologie der „Heimat“ als Kampfbegriff gegen das politische System in Stellung zu bringen – und so radikale Systemkritik gefährlich normalisiert.

Björn Höcke inszeniert sich im ländlichen Thüringen als Kümmerer gegen die „Windkraft-Zerstörung“. Doch hinter der scheinbaren Sorge um die Natur steckt ein kühles Kalkül: Die Umdeutung von Sachfragen in einen Kampf um Identität. Unsere Analyse zeigt, wie der AfD-Fraktionschef legitimen Bürgerprotest kapert, um seine völkische Ideologie der „Heimat“ als Kampfbegriff gegen das politische System in Stellung zu bringen – und so radikale Systemkritik gefährlich normalisiert.

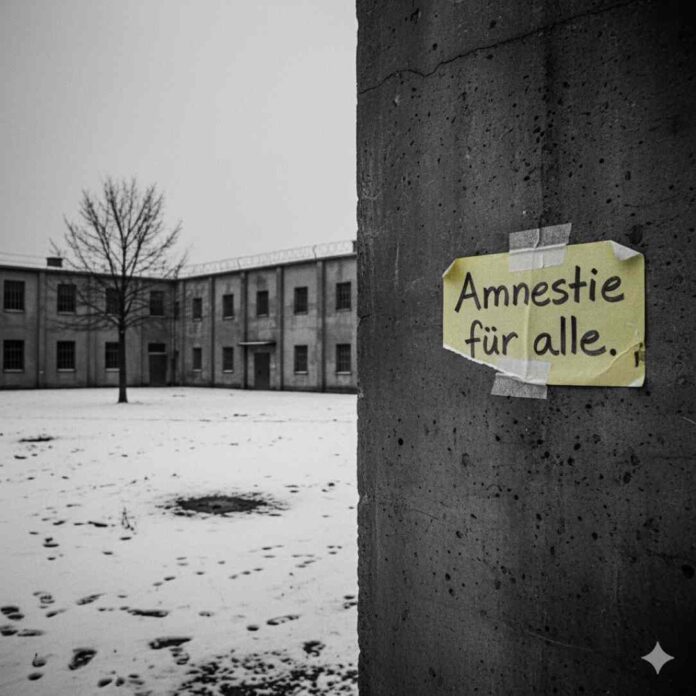

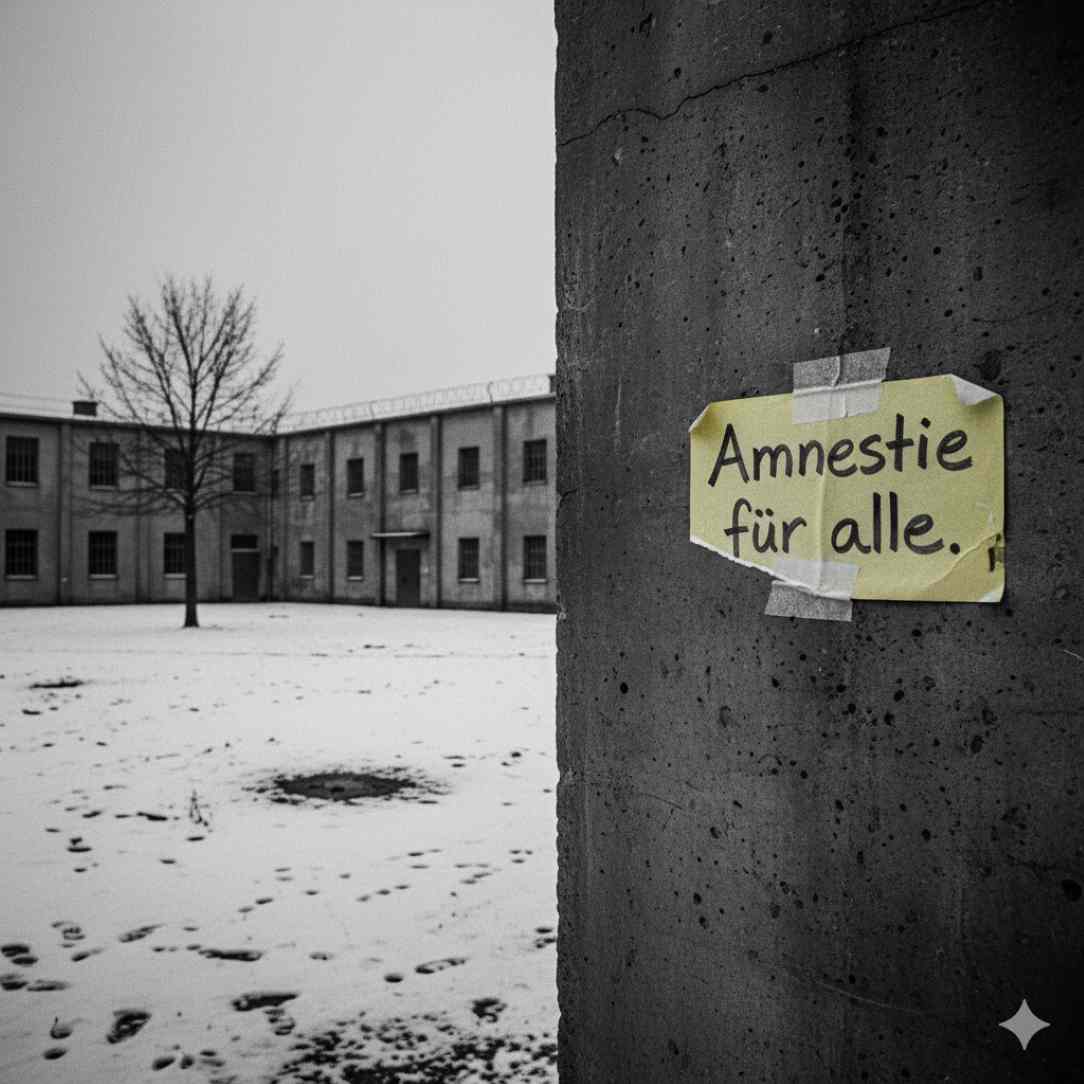

DDR, Anfang Dezember – Eine Welle von Protesten und Streiks erfasst derzeit mehrere Haftanstalten der DDR und offenbart den Unmut der Gefangenen über ihre Lage. Unbefristete Arbeits- und Hungerstreiks, die Niederlegung der Arbeit und die Formulierung klarer Forderungskataloge zeigen, dass die Inhaftierten die Gunst der Stunde nutzen, um ihre Stimme in einer sich wandelnden Gesellschaft zu erheben.

DDR, Anfang Dezember – Eine Welle von Protesten und Streiks erfasst derzeit mehrere Haftanstalten der DDR und offenbart den Unmut der Gefangenen über ihre Lage. Unbefristete Arbeits- und Hungerstreiks, die Niederlegung der Arbeit und die Formulierung klarer Forderungskataloge zeigen, dass die Inhaftierten die Gunst der Stunde nutzen, um ihre Stimme in einer sich wandelnden Gesellschaft zu erheben.

Leipzig, 4. November 1989. Die Montagsdemonstration in Leipzig hat an diesem Abend eine neue, besorgniserregende Dimension erreicht. 150.000 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Ruf, doch die Stimmung war nicht länger allein von der friedlichen Hoffnung auf Reformen geprägt. Während in fünf Kirchen der Stadt Friedensgebete den Abend einleiteten, sammelte sich auf den Straßen eine Masse, deren zentrale, unüberhörbare Forderung die nach der Deutschen Einheit war – begleitet von einer Aggressivität, die selbst die Organisatoren des Protests in Angst versetzte.

Leipzig, 4. November 1989. Die Montagsdemonstration in Leipzig hat an diesem Abend eine neue, besorgniserregende Dimension erreicht. 150.000 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Ruf, doch die Stimmung war nicht länger allein von der friedlichen Hoffnung auf Reformen geprägt. Während in fünf Kirchen der Stadt Friedensgebete den Abend einleiteten, sammelte sich auf den Straßen eine Masse, deren zentrale, unüberhörbare Forderung die nach der Deutschen Einheit war – begleitet von einer Aggressivität, die selbst die Organisatoren des Protests in Angst versetzte.

Sowjetunion kündigt Ende der Subventionen an – Ryschkow: Konföderation „darf nicht zugelassen werden“

Sowjetunion kündigt Ende der Subventionen an – Ryschkow: Konföderation „darf nicht zugelassen werden“

Gera, gelegen im östlichen Teil von Thüringen, ist für mich eine Stadt, die man erst auf den zweiten Blick so richtig liebt – dann aber ehrlich. Ich erinnere mich noch an früher, als der Ruß der Industrie und der Wismut-Bergbau der Stadt einen grauen Schleier verpasst hatten. Gera war Arbeit, Gera war laut. Aber wer heute durch den Hofwiesenpark läuft, der reibt sich verwundert die Augen. Die Stadt hat sich grün gemacht, sie atmet auf.

Gera, gelegen im östlichen Teil von Thüringen, ist für mich eine Stadt, die man erst auf den zweiten Blick so richtig liebt – dann aber ehrlich. Ich erinnere mich noch an früher, als der Ruß der Industrie und der Wismut-Bergbau der Stadt einen grauen Schleier verpasst hatten. Gera war Arbeit, Gera war laut. Aber wer heute durch den Hofwiesenpark läuft, der reibt sich verwundert die Augen. Die Stadt hat sich grün gemacht, sie atmet auf.

Man sagt oft, Jena sei eng. Wer im Sommer im „Kessel“ schwitzt, mag dem zustimmen. Doch genau diese geografische Umarmung durch die Muschelkalkhänge zwingt den Blick nach oben – oder in die Weite. Ob man auf der Horizontale wandert und auf die leuchtende Stadt hinabsieht oder im Zeiss-Planetarium – dem ältesten der Welt – nach den Sternen greift: Jena lehrt uns Perspektivwechsel. Es ist dieser Mix aus Plattenbau-Charme in Lobeda, der Hightech-Vision im Zentrum und den wilden Orchideen direkt am Stadtrand. Wir kleben nicht am Boden, wir erklimmen den Jenzig für den Sonnenuntergang. Jena beweist: Man braucht keine Metropole, um Weltklasse zu sein. Die Enge macht uns nicht klein, sie fokussiert uns auf das Wesentliche – auf das Licht.

Man sagt oft, Jena sei eng. Wer im Sommer im „Kessel“ schwitzt, mag dem zustimmen. Doch genau diese geografische Umarmung durch die Muschelkalkhänge zwingt den Blick nach oben – oder in die Weite. Ob man auf der Horizontale wandert und auf die leuchtende Stadt hinabsieht oder im Zeiss-Planetarium – dem ältesten der Welt – nach den Sternen greift: Jena lehrt uns Perspektivwechsel. Es ist dieser Mix aus Plattenbau-Charme in Lobeda, der Hightech-Vision im Zentrum und den wilden Orchideen direkt am Stadtrand. Wir kleben nicht am Boden, wir erklimmen den Jenzig für den Sonnenuntergang. Jena beweist: Man braucht keine Metropole, um Weltklasse zu sein. Die Enge macht uns nicht klein, sie fokussiert uns auf das Wesentliche – auf das Licht.

Es ist einfach, über Ostalgie zu lächeln: Das Ampelmännchen, die Spreewaldgurke oder der Rotkäppchensekt. Aber hinter der Liebe zu diesen Marken steckt keine Verklärung, sondern die Verteidigung eines Stücks Identität gegen die Turbulenzen der Wende. Als die Kaufhäuser von westlichen Produkten überrollt wurden, waren diese wenigen Überlebenden Ankerpunkte. Sie stehen für eine Zeit, in der das Leben, so kompliziert es auch war, noch verlässlich schien. Wenn wir heute eine Knusperflocke essen, schmecken wir nicht nur Zucker, sondern eine Anekdote aus der Kindheit, die uns keiner nehmen kann. Das ist mehr wert als jedes Marketingkonzept. Ost-Marken sind Überlebende.

Es ist einfach, über Ostalgie zu lächeln: Das Ampelmännchen, die Spreewaldgurke oder der Rotkäppchensekt. Aber hinter der Liebe zu diesen Marken steckt keine Verklärung, sondern die Verteidigung eines Stücks Identität gegen die Turbulenzen der Wende. Als die Kaufhäuser von westlichen Produkten überrollt wurden, waren diese wenigen Überlebenden Ankerpunkte. Sie stehen für eine Zeit, in der das Leben, so kompliziert es auch war, noch verlässlich schien. Wenn wir heute eine Knusperflocke essen, schmecken wir nicht nur Zucker, sondern eine Anekdote aus der Kindheit, die uns keiner nehmen kann. Das ist mehr wert als jedes Marketingkonzept. Ost-Marken sind Überlebende.

JENA – Es begann 2018 als ein künstlerisches Wagnis und endete 2025 als Triumph der Ausdauer und Kreativität. Die Jenaer Philharmonie hat ein in der deutschen Orchesterlandschaft einzigartiges Großprojekt zum Abschluss gebracht: den Mahler-Scartazzini-Zyklus. Nach sieben Jahren intensiver Arbeit liegen nun zehn neue Kompositionen vor, die in einen direkten Dialog mit den Sinfonien Gustav Mahlers treten.

JENA – Es begann 2018 als ein künstlerisches Wagnis und endete 2025 als Triumph der Ausdauer und Kreativität. Die Jenaer Philharmonie hat ein in der deutschen Orchesterlandschaft einzigartiges Großprojekt zum Abschluss gebracht: den Mahler-Scartazzini-Zyklus. Nach sieben Jahren intensiver Arbeit liegen nun zehn neue Kompositionen vor, die in einen direkten Dialog mit den Sinfonien Gustav Mahlers treten.

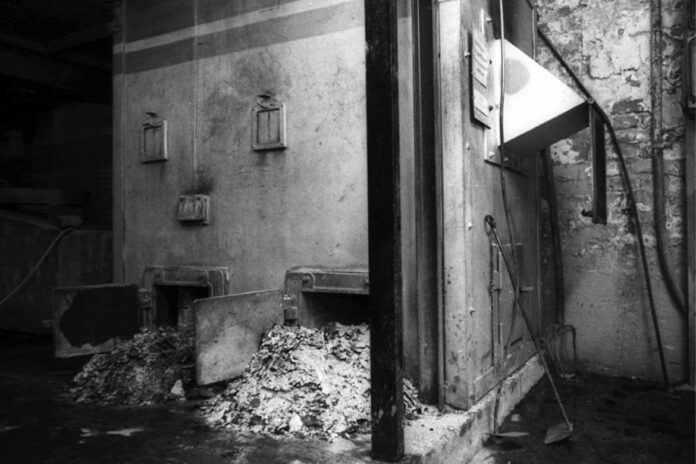

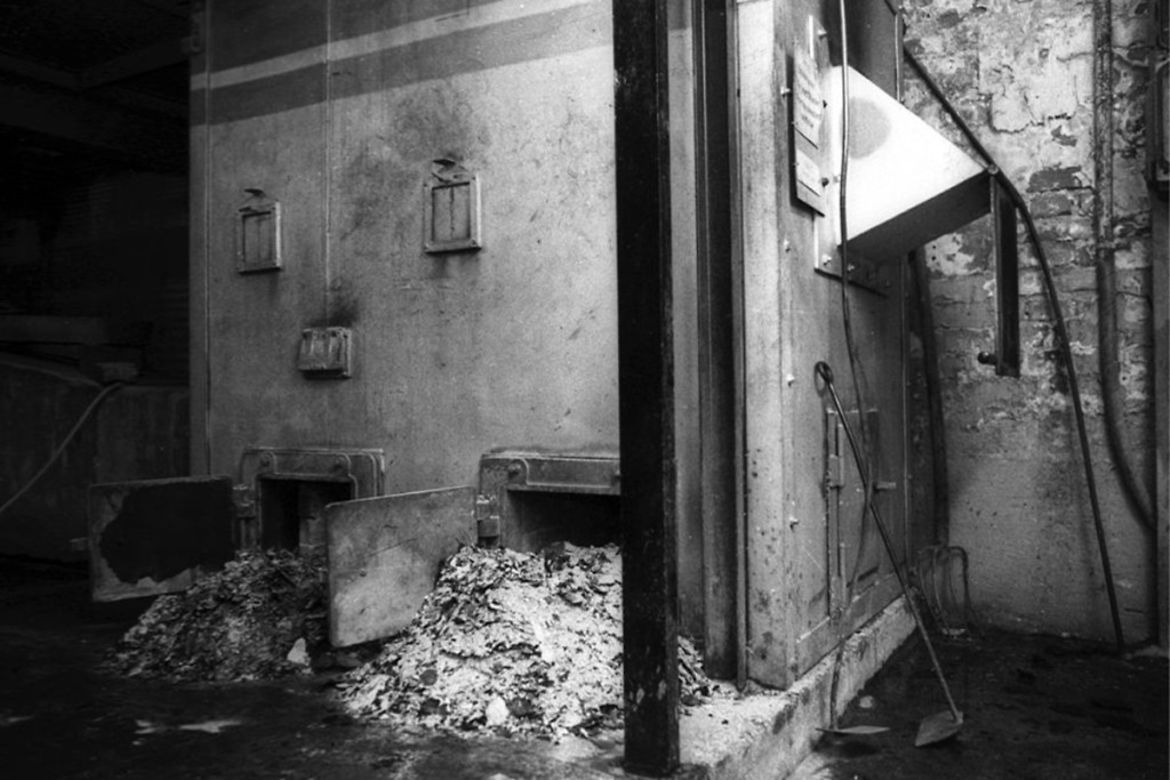

Es ist der Morgen des 4. Dezember 1989. Über den Schornsteinen der Stasi-Dienststellen liegt ein beißender Geruch. Die Gerüchteküche brodelt, doch es fehlt der Beweis. Dann meldet sich im Berliner Rundfunk eine Stimme zu Wort, die eigentlich schweigen sollte. Ein Radiobeitrag, der zur Lunte am Pulverfass der DDR-Revolution wurde.

Es ist der Morgen des 4. Dezember 1989. Über den Schornsteinen der Stasi-Dienststellen liegt ein beißender Geruch. Die Gerüchteküche brodelt, doch es fehlt der Beweis. Dann meldet sich im Berliner Rundfunk eine Stimme zu Wort, die eigentlich schweigen sollte. Ein Radiobeitrag, der zur Lunte am Pulverfass der DDR-Revolution wurde.