Babelsberg, ein Stadtteil von Potsdam, und das angrenzende Klein Glienicke sind Orte, die während der Teilung Deutschlands eine besondere Rolle spielten. Die Berliner Mauer, die 1961 errichtet wurde, schnitt nicht nur die Hauptstadt, sondern auch umliegende Regionen wie Babelsberg und Klein Glienicke in zwei Hälften. Diese Gebiete wurden zu einem symbolischen Brennpunkt der politischen und gesellschaftlichen Spannungen zwischen Ost und West.

Klein Glienicke, bekannt für seine malerischen Landschaften und historischen Villen, wurde zu einem der Siedlungsgebiete, die direkt an der Grenze zwischen der DDR und West-Berlin lagen. Die Mauer umschloss Klein Glienicke und ließ es wie eine Insel im Meer der DDR erscheinen. Die dort lebenden Menschen waren ständig mit den Konsequenzen der politischen Teilung konfrontiert. Die Mauer trennte nicht nur Familien und Freunde, sondern schuf auch eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst.

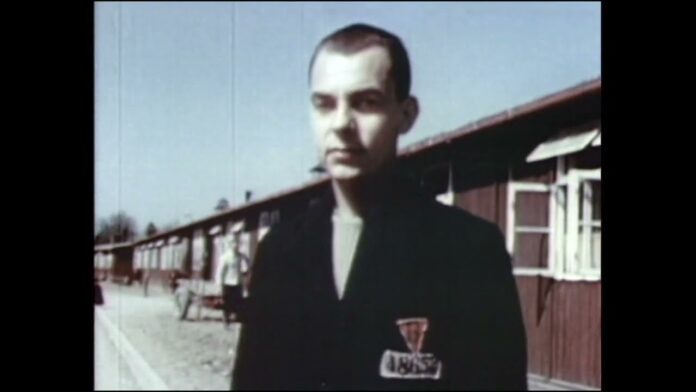

Für die Bewohner Klein Glienickes bedeutete die Mauer mehr als nur eine physische Barriere. Sie war ein ständiger Reminder an die Teilung des Landes und die restriktiven Maßnahmen, die die DDR-Regierung ergriff, um ihre Macht zu sichern. Diejenigen, die in der Nähe der Mauer lebten, mussten sich mit den strengen Kontrollen und Passierscheinen arrangieren, die den Zugang zum Westen regelten. Jedes Betreten oder Verlassen des Gebiets war mit Herausforderungen verbunden, und der Alltag war von den politischen Spannungen geprägt.

Das Leben in Babelsberg und Klein Glienicke war von einer eigenartigen Dualität geprägt. Auf der einen Seite gab es die Schönheit der Natur, die historischen Bauten und das kulturelle Erbe, auf der anderen Seite das omnipräsente Gefühl der Überwachung und Kontrolle. Die Mauer selbst wurde von der DDR als ein Symbol für den Schutz des Sozialismus dargestellt, doch für viele war sie ein Symbol der Unterdrückung.

Die Grenze zwischen Ost und West war nicht nur ein geografisches, sondern auch ein ideologisches Konstrukt. In Babelsberg, wo die berühmten UFA-Studios ansässig sind, entwickelte sich eine kreative Szene, die trotz der Teilung einen Austausch zwischen Künstlern und Intellektuellen aus beiden Teilen Deutschlands ermöglichte. Die Mauer stellte jedoch auch für diese Gemeinschaft eine Herausforderung dar. Der Zugang zu westlichen Medien, Filmen und Kunst war stark eingeschränkt, was die kulturelle Isolation verstärkte.

Die Wende 1989 und der Fall der Mauer brachten für die Menschen in Klein Glienicke eine Erleichterung. Endlich konnten sie die physische und ideologische Trennung hinter sich lassen. Die Rückkehr zur Normalität war jedoch ein langsamer Prozess. Die Menschen mussten lernen, in einer neuen Realität zu leben, in der die alte Mauer nicht mehr das Bild ihrer Stadt prägte.

Heute erinnert die ehemalige Grenzanlage in Klein Glienicke an die Geschichte dieser Region. Gedenkstätten und Informationstafeln dokumentieren die Ereignisse der Vergangenheit und die Erfahrungen der Menschen, die in dieser besonderen Siedlung lebten. Die Mauer von Babelsberg und Klein Glienicke ist nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern auch ein wichtiges Zeugnis für den unermüdlichen Kampf um Freiheit und Einheit in Deutschland.

Die Geschichten der Menschen, die in der Nähe der Mauer lebten, sind ein Teil der kollektiven Erinnerung, die die Nation geprägt hat. Sie stehen für die Hoffnung auf Versöhnung und den Glauben an eine gemeinsame Zukunft. In der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, diese Erinnerungen zu bewahren und die Lehren aus der Geschichte zu ziehen, um ein besseres Verständnis für die Herausforderungen der Gegenwart zu entwickeln.