Eine seit mehr als 20 Jahren als verschollen geltende Polizeiakte aus Argentinien gewährt erstmals detaillierte Einblicke in die Fluchtwege und die politischen Verstrickungen von Josef Mengele – dem „Todesengel von Auschwitz“. Sie dokumentiert nicht nur seine Aufenthaltsorte und Tarnidentitäten, sondern legt auch offen, wie argentinische und deutsche Stellen ihn bis Ende der 1950er-Jahre faktisch unbehelligt ließen.

Flucht und Leben in Argentinien

Nach Kriegsende entwanden sich zahlreiche NS-Täter der Strafverfolgung, indem sie über das „Ratlines“-Netzwerk nach Südamerika entflohen. Josef Mengele, 1911 geboren und berüchtigt für seine menschenverachtenden Experimente im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, tauchte in Buenos Aires unter dem Decknamen „Gregor Helmut“ unter. Laut der neu aufgefundenen Akte lebte er in privilegierten Verhältnissen: finanziell abgesichert durch familiäre Hintergründe, frequentierte er das gehobene Viertel Belgrano und bewegte sich in Kreisen ehemaliger Kameraden wie Adolf Eichmann. Anders als Eichmann – dessen bescheidene Unterkunft ihn kaum vor Entdeckung schützte – empfing Mengele mehrmals seinen Sohn aus Deutschland und genoss offenbar einen gewissen Rückhalt im argentinischen Establishment.

Das Netzwerk ehemaliger Nazis

Die Dokumente belegen, dass Mengele Teil eines weit verzweigten Netzwerks war, das sich gegenseitig bei Flucht und Unterkunft unterstützte. Spätestens ab 1956 existierten enge Kontakte zwischen ehemaligen SS‑Offizieren und Teilen der argentinischen Polizei sowie des Militärs. Historiker weisen darauf hin, dass ehemalige NS‑Täter in Argentinien nicht nur Zuflucht fanden, sondern auch ihr Fachwissen – etwa in Foltertechniken – weitergaben und so das spätere Pinochet-ähnliche Regime mitprägten.

Versäumnisse und Komplizenschaft der Behörden

ErstEnde 1959 stellte die Bundesrepublik Deutschland einen offiziellen Auslieferungsantrag – überraschenderweise erst nach einer privaten Anzeige, nicht auf Betreiben der Justiz. In die Akte eingeschobene Berichte offenbaren, dass Mengele bereits kurz zuvor von argentinischen Fahndern vernommen und mehrfach gewarnt wurde. Soziologe Daniel Feierstein, der sich seit Jahren mit der Nachkriegs-Aufarbeitung in Südamerika beschäftigt, wertet dies als Hinweis auf systemische Sabotage:

„Die Polizei schützte offenbar eigene Informanten, indem sie entscheidende Hinweise entfernte und interne Untersuchungen vertuschte.“

Die wiederaufgetauchte Polizeiakte

Die rund 100 Seiten umfassende Akte war nach Beginn einer ersten Berichterstattung um 2002/2003 spurlos verschwunden. Nun in der Hand eines ehemaligen argentinischen Sicherheitsbeamten, enthält sie:

- Tarnidentitäten und Reisebewegungen Mengeles zwischen Argentinien, Paraguay und Brasilien

- Polizeiberichte zur Vernehmung und den zwei Warnungen vor einer nahenden Festnahme

- Korrespondenz des argentinischen Außenministeriums mit der deutschen Botschaft, die den Auslieferungsantrag dokumentiert

- Interne Notizen, die auf eine gezielte Behinderung der Ermittlungen hindeuten

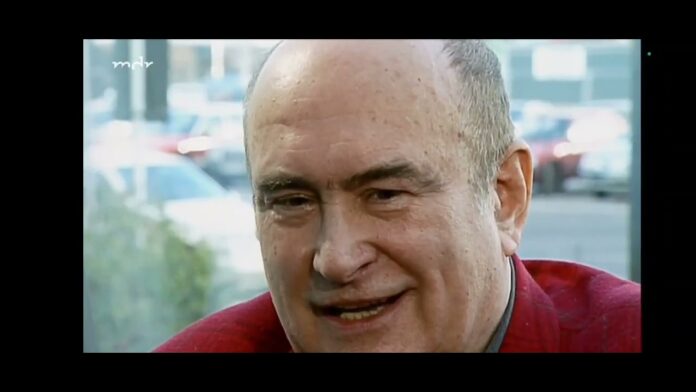

Historiker Bogdan Musial, einer der anerkannten Mengele-Experten, hebt besonders hervor, dass die Akte belegt, wie sicher sich der „Todesengel“ fühlte. So stellte er im Februar 1959 unter seinem echten Namen bei der deutschen Botschaft in Buenos Aires einen Passantrag – offenbar ohne Konsequenzen.

Suche in Brasilien und Brasilianische Ermittlungen

Laut den Dokumenten war die argentinische Polizei bereits im Januar 1960 darüber informiert, dass Mengele nach Paraguay geflohen sei. Ab 1963 forderte dann die brasilianische Polizei detaillierte Informationen an, da die Fährten dort endeten. Wie intensiv die brasilianischen Stellen ihn verfolgten, bleibt bis heute unklar. Erst 1979 starb Mengele im brasilianischen Exil – sein Grab wurde 1985 entdeckt und 1992 per DNA-Analyse identifiziert.

Die Rolle des BND und der Bundesrepublik

Zeitgleich gerät der Bundesnachrichtendienst (BND) in die Kritik: Akten deuten an, dass er nach der Aufnahme von DDR-Flüchtlingen auch Verbindungen zu Mengeles Unterstützern pflegte. Historiker bemängeln bis heute die dürftige Aufarbeitung dieser Verflechtungen und sprechen von einem „Erfolg des Nichtermittelns“. Offenbar habe man in Bonn das Thema „Nazi-Fluchtwege“ aus Furcht vor politischen Turbulenzen bewusst heruntergespielt.

Druck auf die Archive und die offene Aufarbeitung

Der Fund der argentinischen Polizeiakte löst Forderungen nach vollständiger Transparenz aus. Menschenrechtsorganisationen und Historiker fordern:

- Internationale Öffnung aller relevanten Archive in Argentinien, Brasilien und Deutschland

- Veröffentlichung noch unter Verschluss gehaltener Akten über Mengele und sein Netzwerk

- Unabhängige Untersuchungskommissionen, die mögliche Staatsverstrickungen aufklären

Nur durch eine lückenlose Dokumentation lasse sich das „System des Wegschauens“ historisch verurteilen und künftigen Generationen als Mahnung dienen.

Mit der Wiederentdeckung der argentinischen Akte beginnt eine neue Phase der Aufarbeitung. Sie verdeutlicht, dass das Überleben eines der berüchtigtsten NS‑Verbrecher kein Zufall war, sondern das Ergebnis eines Geflechts aus politischem Desinteresse, institutionellem Versagen und aktiver Komplizenschaft.